कहां गये वे दिन बारिश के

कहां गये वे दिन जब बारिश की बातें होती थीं, रिमझिम फुहारों की बातें होती थीं,

मां की डांट खाकर भी, छिप-छिपकर बारिश में भीगने-खेलने की बातें होती थीं

अब तो बारिश के नाम से ही बाढ़, आपदा, भूस्खलन की बातों से मन डरता है,

कहां गये वे दिन जब बारिश में चाट-पकौड़ी खाकर, आनन्द मनाने की बातें होती थीं।

औरत

अपने आस-पास

नित नये-नये रंगों को,

घिरते-बिखरते अंघेरों को

देखते-देखते,

अक्सर मेरी मुट्ठियां

भिंच जाया करती हैं

पर कैसी विडम्बना है यह

कि मैं चुपचाप

सिर झुकाकर

उन कसी मुट्ठियों से

आटा गूंथने लग जाती हूं

और इसे ही

अपनी सफ़लता मान लेती हूं।

एक वृक्ष बरगद का सपना

मेरे आस-पास

एक बंजर है - रेगिस्तान।

मैंने अक्सर बीज बोये हैं।

पर वर्षा नहीं होती।

पर पानी के बिना भी

पता नहीं

कहां से नमी पाकर

अक्सर

हरी-हरी, विनम्र, कोमल-सी

कांेपल उग आया करती है

एक वृक्ष बरगद का सपना लेकर।

लेकिन वज्रपात !

इस बेमौसम

ओलावृष्टि का क्या करूं

जो सब-कुछ

छिन्न-भिन्न कर देती है।

पर मैं

चुप बैठने वाली नहीं हूं।

निरन्तर बीज बोये जा रही हूं।

यह निमन्त्रण है।

अवसर है अकेलापन अपनी तलाश का

एक सपने में जीती हूं,

अंधेरे में रोशनी ढूंढती हूं।

बहारों की आस में,

कुछ पुष्प लिए हाथ में,

दिन-रात को भूलती हूं।

काल-चक्र घूमता है,

मुझसे कुछ पूछता है,

मैं कहां समझ पाती हूं।

कुछ पाने की आस में

बढ़ती जाती हूं।

गगन-धरा पुकारते हैं,

कहते हैं

चलते जाना, चलते जाना

जीवन-गति कभी ठहर न पाये,

चंदा-सूरज से सीख लेना

तारों-सा टिमटिमाना,

अवसर है अकेलापन

अपनी तलाश का ,

अपने को पहचानने का,

अपने-आप में

अपने लिए जीने का।

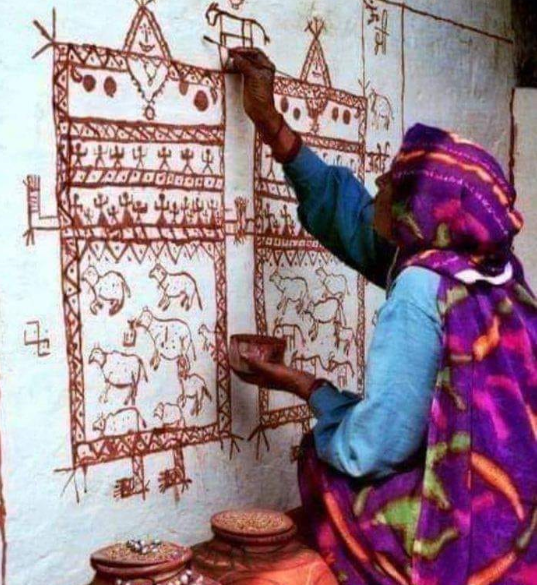

यहां रंगीनियां सजती हैं

दीवारों पर

उकेरित ये कृतियां

भाव अनमोल।

नेह, अपनत्व, संस्कारों का

न लगा सके कोई मोल।

घर की रंगीनियां,

खुशियां यहां बरसती हैं,

सबके हित की कामना

यहां करती हैं।

प्रतिदिन यहां

रंगीनियां सजती हैं,

पर्वों पर हर बार

जीवन में नये रंग भरती हैं।

किन्तु

जब समय चलता है

तो जीवन में बहुत कुछ बदलता है।

नहीं कहते कि ठीक है या नहीं,

किन्तु

रह गई अब स्मृतियां अशेष,

नवरंगों से सजी दीवारों पर

अब ये कृतियां

किन्हीं मूल्यवान

बंधन में बंधी दीवारों पर लटकती हैं।

स्मृतियां यूं ही भटकती हैं।

जब तक जीवन है मस्ती से जिये जाते हैं

कितना अद्भुत है यह गंगा में पाप धोने, डुबकी लगाने जाते हैं।

कितना अद्भुत है यह मृत्योपरान्त वहीं राख बनकर बह जाते हैं।

कितने सत्कर्म किये, कितने दुष्कर्म, कहां कर पाता गणना कोई।

पाप-पुण्य की चिन्ता छोड़, जब तक जीवन है, मस्ती से जिये जाते हैं।

ज़िन्दगी आंसुओं के सैलाब में नहीं बीतती

नयनों पर परदे पड़े हैं

आंसुओं पर ताले लगे हैं

मुंह पर मुखौट बंधे हैं।

बोलना मना है,

आंख खोलना मना है,

देखना और बताना मना है।

इसलिए मस्तिष्क में बीज बोकर रख।

दिल में आस जगाकर रख।

आंसुओं को आग में तपाकर रख।

औरों के मुखौटे उतार,

अपनी धार साधकर रख।

ज़िन्दगी आंख मूंदकर,

जिह्वा दबाकर,

आंसुओं के सैलाब में नहीं बीतती,

बस इतना याद रख।

पंखों की उड़ान परख

पंखों की उड़ान परख

गगन परख, धरा निरख ।

तुझको उड़ना सिखलाती हूं,

आशाओं के गगन से

मिलवाना चाहती हूं,

साहस देती हूं,

राहें दिखलाती हूं।

जीवन में रोशनी

रंगीनियां दिखलाती हूं।

पर याद रहे,

किसी दिन

अनायास ही

एक उछाल देकर

हट जाउंगी

तेरी राहों से।

फिर अपनी राहें

आप तलाशना,

जीवन भर की उड़ान के लिए।

लौटाकर खड़ा कर दिया शून्य पर

अभिमान

अपनी सफ़लता पर।

नशा

उपलब्धियों का।

मस्ती से जीते जीवन।

उन्माद

अपने सामने सब हेठे।

घमण्ड ने

एक दिन लौटाकर

खड़ाकर दिया

शून्य पर।

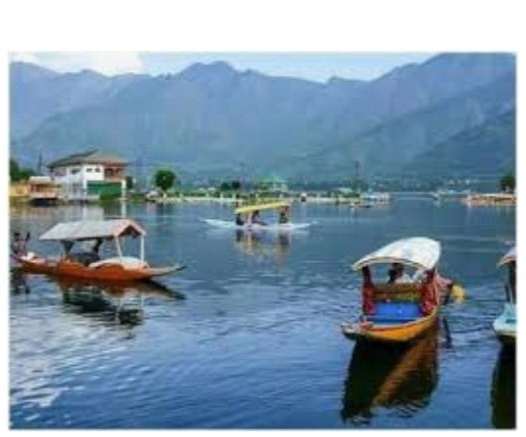

लौटा दो मेरे बीते दिन

अब पानी में लहरें

हिलोरें नहीं लेतीं,

एक अजीब-सा

ठहराव दिखता है,

चंचलता मानों प्रश्न करती है,

किश्तियां ठहरी-ठहरी-सी

उदास

किसी प्रिय की आस में।

पर्वत सूने,

ताकते आकाश ,

न सफ़ेदी चमकती है

न हरियाली दमकती हैं।

फूल मुस्कुराते नहीं

भंवरे गुनगुनाते नहीं,

तितलियां

पराग चुनने से डरने लगी हैं।

केसर महकता नहीं,

चिड़िया चहकती नहीं,

इन सबकी यादें

कहीं पीछे छूटने लगी हैं।

जल में चांद का रूप

नहीं निखरता,

सौन्दर्य की तलाश में

आस बिखरने लगी है।

बस दूरियां ही दूरियां,

मन निराश करती हैं।

लौटा दो

मेरे बीते दिन।

ठहरी ठहरी सी लगती है ज़िन्दगी

अब तो

ठहरी-ठहरी-सी

लगती है ज़िन्दगी।

दीवारों के भीतर

सिमटी-सिमटी-सी

लगती है ज़िन्दगी।

द्वार पर पहरे लगे हैं,

मन पर गहरे लगे हैं,

न कोई चोट है कहीं,

न घाव रिसता है,

रक्त के थक्के जमने लगे हैं।

भाव सिमटने लगे हैं,

अभिव्यक्ति के रूप

बदलने लगे हैं।

इच्छाओं पर ताले लगने लगे हैं।

सत्य से मन डरने लगा है,

झूठ के ध्वज फ़हराने लगे हैं।

न करना शिकायत किसी की

न बताना कभी मन के भेद,

लोग बस

तमाशा बनाने में लगे हैं।

न ग्रहण है न अमावस्या,

तब भी जीवन में

अंधेरे गहराने लगे हैं।

जीतने वालों को न पूछता कोई

हारने वालों के नाम

सुर्खियों में चमकने लगे हैं।

अनजाने डर और खौफ़ में जीते

अपने भी अब

पराये-से लगने लगे हैं।

खास नहीं आम ही होता है आदमी

खास कहां होता है आदमी

आम ही होता है आदमी।

जो आम नहीं होता

वह नहीं होता है आदमी।

वह होता है

कोई बड़ा पद,

कोई उंची कुर्सी,

कोई नाम,

मीडिया में चमकता,

अखबारों में दमकता,

करोड़ों में खेलता,

किसी सौदे में उलझा,

कहीं झंडे गाढ़ता,

लम्बी-लम्बी हांकता

विमान से नीचे झांकता

योजनाओं पर रोटियां सेंकता,

कुर्सियों की

अदला-बदली का खेल खेलता,

अक्सर पूछता है

कहां रहता है आम आदमी,

कैसा दिखता है आम आदमी।

क्यों राहों में आता है आम आदमी।

चंचल हैं सागर की लहरें

चंचल हैं सागर की लहरें।

कुछ कहना चाहती हैं।

किनारे तक आती हैं,

किन्तु नहीं मिलता किनारा,

लौट जाती हैं,

अपने-आपमें,

कभी बिखर कर,

कभी सिमट कर।

सागर का मन

पूर्णिमा के चांद को देख

चंचल हो उठता है

सागर का मन,

उत्ताल तरंगें

उमड़ती हैं

उसके मन में,

वैसे ही सीमा-विहीन है

सागर का मन।

ऐसे में

और बिखर-बिखर जाता है,

कौन समझा है यहां।

मन के पिंजरे खोल रे मनवा

मन विहग!

मन के पिंजरे खोल रे मनवा,

मन के बंधन तोड़ रे मनवा।

कुछ तो टूटेगा,

कुछ तो बिखरेगा,

कुछ तो बदलेगा।

गगन विशाल,

उड़ान बड़ी है,

पंख मिले छोटे,

कुछ कतरे गये।

कुछ टूटे,

कुछ बिखर गये।

चाहत न छोड़,

मन को न मोड़,

उड़ान भर,

आज नहीं तो कल,

कल नहीं तो कभी,

या फिर अभी

चाहतों को जोड़,

मन को न मोड़।

उड़ान भर।

न डर, बस

मन के पिंजरे खोल रे मनवा,

मन के बंधन तोड़ रे मनवा।

कवियत्रियों की मारक पुकार

आज मेरा मन गद्गद् है। मेरा मन कभी भी इतनी देशीय, देश-भक्त नहीं हुआ जितना कल रात हुआ।

रात के 11 बजे यह हादसा हुआ।

अब कोई मुझसे पूछे कि इतनी रात मैं फ़ेसबुक पर क्या कर रही थी।

वही कर रही थी जो आप सब करते हैं। किन्तु आजकल किसी भी समय फ़ेसबुक पर जाईये आॅन लाईन काव्य पाठ सुनने को मिल जायेगा और जब मिलेगा तो सुनना भी चाहिए, इस आशा में कि शायद कभी मुझे भी इस मंच से काव्य पाठ का अवसर मिल जाये, इसी आशा में सुनना पड़ता है।

अब सीधे-सीधे मुद्दे की बात करती हूं।

रात्रि 11 बजे एक महान कवियत्री आॅन लाइन काव्य पाठ के माध्यम से चीन को सीधे-सीधे चेतावनी दे रही थी, ललकार रही थी, पुकार रही थी, चिल्ला-चिल्लाकर कह रही थी, अरे बाहर निकल, तुझे तो मैं देख लूंगी। उनकी हुंकार से बड़े-बड़े डर जाते, चीन की तो बात ही क्या। तू बाहर निकल कर तो दिखा, इधर नज़र उठाकर तो दिखा। इस देश की अनेक वीरांगनाओं को भी उन्होंने निमन्त्रण दिया। मुझे पहली बार ज्ञात हुआ कि मेरा देश इतनी वीरांगनाओं से प्लावित और ग्रसित है। मेरा तो ज्ञान ही अल्प मात्रा में है, मुझे तो बस एक झांसी की रानी का ही नाम स्मरण था, किन्तु उनका ज्ञान अद्भुत था। वे तो पता नहीं कितनी ही वीरांगनाओं को बुलाकर मंच पर ले आईं। यहां तक कि पद्मिनी जिसने जौहर किया था, उसे भी तलवार के साथ बुला लिया और पांच सौ और महिलाओं को भी आग से बाहर निकाल कर अपने साथ सेना बना ली, आओ, चीन वालो, तुम्हें तो हम ही देख लेंगे। अब रात्रि 11 बजे का समय था, मुझे डर लगने लगा , नींद के झोंके भी थे। किन्तु बीच-बीच में मुझे द्रौपदी, कुंती, राधा, मीरा, उर्वशी तक के भी नाम सुनाई दिये। मैंने जल्दी से पी सी बन्द किया, एक चादर ली और मुंह ढककर सोने का प्रयास करने लगी, कि कवियत्री महोदया ने आॅन-लाईन में मेरा नाम पढ़ लिया होगा, कहीं मुझे न पुकार ले। इस महोदया को तीन लोग सुन रहे थे, जिनमें एक मैं थी।

किन्तु जाने से पहले एक और बात बताना चाहूंगी कि मैंने सुना है कि इधर सीमाओं पर कवियत्रियों की नियुक्ति की जाने वाली है, कवि सम्मेलन आयोजित किये जाने की बात चल रही है, वे सीमाओं पर अपनी ओजपूर्ण, दहाड़पूर्ण, ललकारपूर्ण, हुंकारपूर्ण कविताएं सुनाएंगी, वे भी गा-गाकर, चीनी सेना तो यूं ही भाग लेगी।

सोचती हूं कुछ दिन के लिए कविताएं लिखना बन्द कर दूं।

दिखाने को अक्सर मन हंसता है

चोट कहां लगी थी,

कब लगी थी,

कौन बतलाए किसको।

दिल छोटा-सा है

पर दर्द बड़ा है,

कौन बतलाए किसको।

गिरता है बार-बार,

और बार-बार सम्हलता है।

बहते रक्त को देखकर

दिखाने को अक्सर मन हंसता है।

मन की बात कह ले पगले,

कौन समझाए उसको।

न डर कि कोई हंसेगा,

या साथ न देगा कोई।

ऐसे ही दुनिया चलती है,

जीवन ऐसे ही चलता है,

कौन समझाए उसको।

आंसू भीतर-भीतर तिरते हैं,

आंखों में मोती बनते हैं,

तिनका अटका है आंख में,

कहकर,

दिखाने को अक्सर मन हंसता है।

कहां समझ पाता है कोई

न आकाश की समझ

न धरा की,

अक्सर नहीं दिखाई देता

किनारा कोई।

हर साल,बार-बार,

जिन्दगी यूं भी तिरती है,

कहां समझ पाता है कोई।

सुना है दुनिया बहुत बड़ी है,

देखते हैं, पानी पर रेंगती

हमारी इस दुनिया को,

कहां मिल पाता है किनारा कोई।

सुना है,

आकाश से निहारते हैं हमें,

अट्टालिकाओं से जांचते हैं

इस जल- प्रलय को।

जब पानी उतर जाता है

तब बताता है कोई।

विमानों में उड़ते

देख लेते हैं गहराई तक

कितने डूबे, कितने तिर रहे,

फिर वहीं से घोषणाएं करते हैं

नहीं मरेगा

भूखा या डूबकर कोई।

पानी में रहकर

तरसते हैं दो घूंट पानी के लिए,

कब तक

हमारा तमाशा बनाएगा हर कोई।

अब न दिखाना किसी घर का सपना,

न फेंकना आकाश से

रोटियों के टुकड़े,

जी रहे हैं, अपने हाल में

आप ही जी लेंगे हम

न दिखाना अब

दया हम पर आप में से कोई।

अपनी कमज़ोरियों को बिखेरना मत

ज़रा सम्हलकर रहना,

अपनी पकड़ बनाकर रखना।

मन की सीमाओं पर

प्रहरी बिठाकर रखना।

मुट्ठियां बांधकर रखना।

भौंहें तानकर रखना।

अपनी कमज़ोरियों को

मंच पर

बिखेरकर मत रखना।

मित्र हो या शत्रु

नहीं पहचान पाते,

जब तक

ठोकर नहीं लगती।

फिर आंसू मत बहाना,

कि किसी ने धोखा दिया,

या किया विश्वासघात।

तितली को तितली मिली

तितली को तितली मिली,

मुस्कुराहट खिली।

कुछ गीत गुनगुनाएं,

कुछ हंसे, कुछ मुस्कुराएं,

कहीं फूल खिले,

कहीं शाम हंसाए,

रोशनी की चमक,

रंगों की दमक,

हवाओं की लहक,

फूलों की महक,

मन को रिझाए।

सुन्दर है,

सुहानी है ज़िन्दगी।

बस यूं ही खुशनुमा

बितानी है ज़िन्दगी।

सघन-वन-कानन ये मन है

सघन-वन-कानन ये मन है।

चिड़िया भी चहके,

कोयल भी कूके,

फूलों की डाली भी महके,

कभी उलझ-उलझकर

मन-भाव बहके।

पर डर लगता है

जब

वानर, डाल-डाल बहके।

कब जाग उठेगा नृसिंह

कब गज की गर्जन से

गूंजेगा गगन,

कौन जाने।

कभी हरीतिमा, कभी सूखा,

कभी पतझड़, कभी रूखा

कब टूटेगी डाली,

कब बिखरेंगे पल्लव

कौन जाने।

दावानल भीतर ही भीतर चलता है

इसीलिए ये

सघन-वन-कानन मन डरता है।

कैसा है ये अद्भुत दरबार

आर-पार मेरी सरकार।

दे दे दो वोट मेरे यार।

कौन है सच्चा, कौन है झूठा,

बस इनकी जीत, हमारी हार।

इसको छोड़ें उसको पकड़ें,

इसको पकड़ें, उसको छोड़ें,

करें यही हम बारम्बार।

कौन है मंत्री, कौन है सन्तरी,

कैसे समझें हम हर बार।

वोट दिया था किसी को हमने,

सत्ता पर बैठा कोई और।

इस उलट-फेर को

कोई तो समझाओ यार।

कहां पहचान है

किसका सिर और किसका द्वार,

दांत मेरे उखड़ रहे]

टोपी तेरी सरक रही]

कैसा है ये अद्भुत दरबार।

हम गिनते हैं सिक्के,

भूखे मरते हैं लाचार।

कोरोना में झूलें हम,

बाढ़ों में डूबे हम।

करोड़ों में ये बिक रहे,

हम फिर भी वोटों में है सिक रहे।

सारा दिन किसी चलचित्र-सा

इनका मजमा चल रहा

हाथ पर हाथ धरे बैठे हम लाचार।

अपना सिर फोड़ सकें,

लाओ ऐसी कोई दीवार।

खिलता है कुकुरमुत्ता

सुना है मैंने

बादलों की गड़गड़ाहट से

बिजली कड़कने पर

पहाड़ों में

खिलता है कुकुरमुत्ता।

प्रकृति को निरखना

अच्छा लगता है,

सौन्दर्य बांटती है

रंग सजाती है,

मन मुदित करती है,

पर पता नहीं क्यों

तुम्हें

अक्सर पसन्द नहीं करते लोग।

अपने-आप से प्रकट होना,

बढ़ना और बढ़ते जाना,

जीवन्तता,

कितनी कठिन होती है,

यह समझते नहीं

तुम्हें देखकर लोग।

अपने स्वार्थ-हित

नाम बदल-बदलकर

पुकारते हैं तुम्हें।

इस भय से

कि पता नहीं तुमसे

अमृत मिलेगा या विष।

कभी अपने भीतर भी

झांककर देख रे इंसान,

कि पता नहीं तुमसे

अमृत मिलेगा या विष।

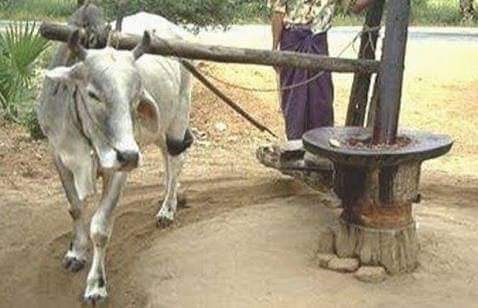

कोल्हू के बैल सरकारी मेहमान हो गये हैं

कोल्हू के बैलों की

आजकल

नियुक्ति बदल गई है,

कुछ कार्यविधि भी।

गांवों से शहरों में

विस्थापित होकर

सरकारी मेहमान हो गये हैं।

अब वे पिसते नहीं

पीसते हैं तेल।

वे किस-किसका तेल निकालते हैं

पता नहीं।

यह भी पता नहीं लग पा रहा

कि कौन-सा तेल निकालते हैं।

वैसे तो पिछले 18 दिन से

चर्चा में है कोई तेल,

वही निकाल रहे हैं

या कोई और।

एक समिति का गठन

कर लिया गया है जांच के लिए।

पर कोई भी तेल निकालें

अन्ततः

निकलना तो हमारा ही है।

किन्तु ध्यान रहे

पीपा लेकर मत आ जाना

भरने के लिए।

इस तेल से रोटी न बना डालना,

क्योंकि, अभी सरकारी जांच जारी है,

कोई विदेशी सामान न लगा हो कोल्हू में।

प्यार इकरार की बात होती है

सुना है

चांदनी रात में

इश्क-मुहब्बत की

बहुत बात होती है।

प्यार भरे दिलों के

इज़हार की बात होती है।

पर हमारे साथ तो

सदा ही बहुत बेइंसाफ़ी होती है।

क्या करें,

जब भी अपने मन में

प्यार-इकरार की बात होती है,

आकाश पर न जाने कहां से

बादलों के

गड़गड़ाने की आवाज़ होती है।

हमारी हर

चांदनी रात, सदा ही

यूं ही बरबाद होती है।

प्रकृति जब तेवर दिखाती है

जीवन-अंकुरण

प्रकृति का स्व-नियम है।

नई राहें

आप ढूंढती है प्रकृति।

जिजीविषा, न जाने

किसके भीतर कहां तक है,

इंसान कहां समझ पाया।

जीवन में हम

बनाते रह जाते हैं

नियम कानून,

बांधते हैं सरहदें,

कहां किसका अधिकार,

कौन अनधिकार।

प्रकृति

जब तेवर दिखाती है,

सब उलट-पुलट कर जाती है।

हालात तो यही कहते हैं,

किसी दिन रात में उगेगा सूरज

और दिन में दिखेंगें तारे।

चल मन आज भीग लेते हैं ज़रा

चल मन आज भीग लेते हैं ज़रा

हवाओं का रूख देख लेते हैं ज़रा

धरा भी नम होकर स्वागत कर रही

हटा आवरण, हवाओं संग उड़ते हैं ज़रा

मां तो बस मां होती है

मां का कोई नाम नहीं होता,

मां का कोई दाम नहीं होता

मां तो बस मां होती है

उसका कोई अलग पता नहीं होता ।

मेरे संग पढ़ती,

खेल खिलौने देती,

रातों की नींदों में,

सपनों में,

लोरी में,

परियों की कथा कहानी में,

कपड़े लत्ते में,

रोटी टिफिन में ,

सब जगह रहती है मां ।

कब सोती है

कब उठती,

पता नहीं होता ।

जो चाहिए वो देती है मां।

मेरे अन्दर बाहर है मां,

मां तो बस मां होती है ।

कोई मुझसे पूछे ,

कहां कहां होती है मां।

क्या होती है मां।

मां तो बस मां होती है ।

नकारने के लिए अपने आप को ही

कमरे और बरामदे के बीच

दरवाज़ा और दहलीज

दरवाज़े आड़ हुआ करते हैं

और दहलीज सीमा।

आड़ यानी दरवाज़े

सुविधानुसार हटाये जा सकते हैं।

दहलीज स्थायी है।

नये मकानों में, सुविधा की दृष्टि से

दहलीज हटा दी गई है

और हम सीमा मुक्त हो गये हैं।

अब कमरे की सफ़ाई करते समय

यह ज़रूरी नहीं है

कि दरवाज़ा खोला ही जाये।

अब हर किसी ने

अपने अपने घर का

कूड़ा कचरा बाहर कर दिया है

दरवाज़ा बन्द रखकर ही।

जिससे किसी को पहचान न होने पाये।

और इस सफ़ाई अभियान के बाद

बाहर आकर, दरवाज़ों पर ताला जड़कर

अपने अपने घरों को कठघरों में बन्द करके

सब लोग बाहर आ गये हैं

कूड़े के ढेर पर

अपने अपने कूड़े को नकारने के लिए।

या फिर

नकारने के लिए

अपने आप को ही।

मेरे पास बहुत सी उम्मीदें हैं

मेरे पास बहुत सी उम्मीदें हैं

जिन्हें रखने–सहेजने के लिए,

मैं बार बार पर्स खरीदती हूं–

बहुत सी जेबों वाले

चेन, बटन, खुले मुंह

और ताले वाले।

फिर अलग अलग जेबों में

अलग अलग उम्मीदों को

सम्हालकर रख देती हूं।

और चिट लगा देती हूं

कि कहीं

किसी उम्मीद को भुनाते समय

कोई और उम्मीद न निकल जाये।

पर पता नहीं, कब

सब उम्मीदें गड्ड मड्ड हो जाती हैं।

कभी कहीं कोई उम्मीद गिर जाती है

तो कभी बिखर जाती है।

चिट लगी रहने के बावजूद,

ताला और चेन जड़े रहने के बावजूद,

उम्मीदों का रंग बदल जाता है,

तो कभी चिट पर लिखा नाम ही

और कभी उसका स्थान।

फिर पर्स में कहीं कोई छिद्र भी नहीं

फिर भी सिलती हूं, टांकती हूं, बदलती हूं।

पर उम्मीद है कि टिकती नहीं

पर मुझे

अभी भी उम्मीद है

कि एक दिन हर उम्मीद पूरी होगी।