चाहती हूं खोल दूं कपाट सारे

चाहती हूं खोल दूं कपाट सारे

पर स्वतन्त्र नहीं हैं ये कपाट

चिटखनियों, कुण्डों

और कब्ज़ों में जकड़े ये कपाट।

जंग खाया हुआ सब।

पुराना और अर्थहीन।

कहीं से टेढ़े, टूटे, उलझे

ये पुरातात्विक पहरेदार।

चाहती हूं

उखाड़ फेंकूं इन सबको।

बदल देना चाहती हूं

सब पल भर में ।

औज़ार भी जुटाये हैं मैंने।

पर मैं ! विवश !

कपाट को कपाट के रूप में

प्रयोग करने में असमर्थ।

मेरे औज़ार छोटे

पहरेदार बड़े, मंजे हुए।

फिर इन्हें जंग भी पसन्द है

और अपना टेढ़ा टूटापन भी।

मेरे औज़ार इन्हें

विपक्ष का समझौता लगते हैं।

ताज़ी हवा को ये

घुसपैठिया समझते हैं।

और फूलों की गंध से इन्हें

विदेशी हस्तक्षेप की बू आती है।

इनका कहना है

कि कपाट खोल का प्रयास

हमारा षड्यन्त्र है।

पुरातात्विक अवशेषों,

इतिहास और संस्कृति को

नष्ट कर देने का।

पर अद्भुत तो यह

कि ये पुरातात्विक अवशेष

इतिहास और संस्कृति के ये जड़ प्रतीक

बन्द कपाटों के भीतर भी

बढ़ते ही जा रहे हैं दिन प्रति दिन।

ज़मीन के भीतर भी

और ज़मीन के बाहर भी।

वैसे, इतना स्वयं भी नहीं जानते वे

कि यदि उनका जंग घिसा नहीं गया

तेल नहीं दिया गया इनमें

तो स्वयं ही काट डालेगा

इन्हें एक दिन।

और अनजाने में ही

बन्द कपाटों पर

इनकी पकड़ कमज़ोर हो जायेगी।

कपाट खोलने

बहुत ज़रूरी हो गये हैं।

क्योंकि, हम सब

बाहर होकर भी कहीं न कहीं

कपाटों के भीतर जकड़े गये हैं।

अत: मैंने सोच लिया है

कि यदि औज़ार काम नहीं आये

तो मैं दीमक बनकर

कपाटों पर लग जाउंगी।

न सही तत्काल, धीरे धीरे ही सही

कपाट अन्दर ही अन्दर मिट्टी होने लगेंगे।

पहरेदार समझेंगे

उनके हाथ मज़बूत हो रहे हैं।

फिर एक दिन

पहरेदार, खड़े के खड़े रह जायेंगे

और बन्द दरवाज़े, टूटी खिड़कियां

पुरानी दीवारें

सब भरभराकर

गिर जायेंगे

कपाट स्वयंमेव खुल जायेंगे।

फिर रोशनी ही रोशनी

नयापन, ताज़ी हवा और ज़िन्दगी

सब मिलेगा एक दिन

सब बदलेगा एक दिन।

किस बात का हम मान करें

कहते हैं

मिट्टी की यह देह

मिट्टी में मिल जायेगी।

मिट्टी चुन-चुन

थाप-थापकर

घट का निर्माण करें।

रंग-रूप में,

चमक-दमक में,

अपनी यूं ही शान करें।

ज़रा-सी धमक,

बिखर कर

फिर मिट्टी के नाम करें।

मिट्टी से बनते हैं,

फिर मिट्टी में मिल जाते हैं।

किस बात का हम मान करें।

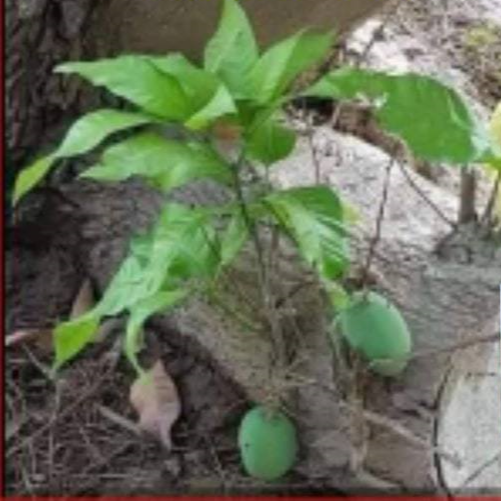

ज़िन्दगी की पथरीली राहों में

सुना था

पत्थरों में फूल खिलते हैं,

किन्तु यह लिखते समय

यह क्यों नहीं याद रहता

कि फूलों से ही

फल मिलते हैं।

ज़िन्दगी की

पथरीली राहों में,

कांटों से उलझकर,

मिट्टी से सुलझकर,

बस फूल खिलते रहें,

फल ज़रूर मिलेंगें।

प्रकृति का सौन्दर्य चित्र

कभी-कभी सूरज

के सामने ही

बादल बरसने लगते हैं।

और जल-कण,

रजत-से

दमकने लगते हैं।

तम

खण्डित होने लगता है,

घटाएं

किनारा कर जाती हैं।

वे भी

इस सौन्दय-पाश में

बंध दर्शक बन जाती हैं।

फिर

मानव-मन कहां

तटस्थ रह पाता है,

सरस-रस से सराबोर

मद-मस्त हो जाता है।

सबकी ही तो हार हुई है

जब भी तकरार हुई है

सबकी ही तो हार हुई है।

इन राहों पर अब जीत कहां

बस मार-मारकर ही तो बात हुई है।

हाथ मिलाने निकले थे,

क्यों मारा-मारी की बात हुई है।

बात-बात में हो गई हाथापाई,

न जाने क्यों

हाथ मिलाने की न बात हुई है।

समझ-बूझ से चले है दुनिया,

गोला-बारी से तो

इंसानियत बरबाद हुई है।

जब भी युद्धों का बिगुल बजा है,

पूरी दुनिया आक्रांत हुई है।

समझ सकें तो समझें हम,

आयुधों पर लगते हैं अरबों-खरबों,

और इधर अक्सर

भुखमरी-गरीबी पर बात हुई है।

महामारी से त्रस्त है दुनिया

औषधियां खोजने की बात हुई है।

चल मिल-जुलकर बात करें।

तुम भी जीओ, हम भी जी लें।

मार-काट से चले न दुनिया,

इतना जानें, तब आगे बढ़े है दुनिया।

उड़ती चिड़िया के पर गिन लिया करते हैं

सुना है कुछ लोग

उड़ती चिड़िया के

पर गिन लिया करते हैं।

कौन हैं वे लोग

जो उड़ती चिड़िया के

पर गिन लिया करते हैं।

क्या वे

कोई और काम भी करते हैं,

अथवा बस,

उड़ती चिड़िया के

पर ही गिनते रहते हैं।

कौन उड़ा रहा है चिड़िया ?

कितनी चिड़िया उड़ रही हैं ?

जिनके पर गिने जा रहे हैं ?

पहले पकड़ते हैं,

पिंजरे में

पालन-पोषण करते हैं।

लाड़-प्यार जताते हैं।

कुछ पर काट देते हैं,

कि चिड़िया उड़ न जाये।

फिर एक दिन उकता जाते हैं,

और छोड़ देते हैं उसे

आधी-अधूरी उड़ानों के लिए।

फिर अपना अनुभव बखानते हैं,

हम तो उड़ती चिड़िया के

पर गिन लेते हैं।

सच में ही

बहुत गुणी हैं ये लोग।

जो भी हुआ अच्छा हुआ

अच्छा हुआ

इधर कानों ने सुनना

कम कर दिया है।

अच्छा हुआ

आंखों पर चश्मा

चढ़ा हुआ है।

अच्छा हुआ

अब दूरियों की पहचान

होने लगी है।

अच्छा हुआ

नज़दीकियों की चाहत

घटने लगी है।

अच्छा हुआ

अब घर से निकलता

बन्द हुआ है।

अच्छा हुआ

अब कामनाओं पर

आहट होने लगी है।

अच्छा हुआ

सवालों के रूख

बदलने लगे हैं।

अच्छा हुआ

उत्तर अब बने-बनाये

मिलने लगे हैं।

अच्छा हुआ

ज़िन्दगी अब

ठहरने-सी लगी है।

सोचती हूं

जो भी हुआ।

अच्छा हुआ,

अच्छा ही हुआ।

दोराहों- चौराहों को सुलझाने बैठी हूं

छोटे-छोटे कदमों से

जब चलना शुरू किया,

राहें उन्मुक्त हुईं।

ज़िन्दगी कभी ठहरी-सी

कभी भागती महसूस हुई।

अनगिन सपने थे,

कुछ अपने थे,

कुछ बस सपने थे।

हर सपना सच्चा लगता था।

हर सपना अच्छा लगता था।

मन की भटकन थी

राहों में अटकन थी।

हर दोराहे पर, हर चौराहे पर,

घूम-घूमकर जाते।

लौट-लौटकर आते।

जीवन में कहीं खो जाते।

समझ में ही थी तकरार

दुविधा रही अपार।

सब पाने की चाहत थी,

पर भटके कदमों की आहट थी।

क्या पाया, क्या खोया,

कभी कुछ समझ न आया।

अब भी दोराहों- चौराहों को

सुलझाने बैठी हूं,

न जाने क्यों ,

अब तक इस में उलझी बैठी हूं।

सरकार यहां पर सोती है

पत्थरों को पूजते हैं, इंसानियत सड़कों पर रोती है।

बस मन्दिर खुलवा दो, मौत सड़कों पर होती है।

मेहनतकश मज़दूरों को देख-देखकर दिल दहला है।

चुप रहना, शोर न करना, सरकार यहां पर सोती है।

अवसान एक प्रेम-कथा का

अपनी कामनाओं को

मुट्ठी में बांधे

चुप रहे हम

कैसे जान गये

धरा-गगन

क्यों हवाओं में

छप गया हमारा नाम

बादलों में क्यों सिहरन हुई

क्यों पंछियों ने तान छेड़ी

लहरों में एक कशमकश

कहीं भंवर उठे

कहीं सागर मचले

धूमिल-धूमिल हुआ सब

और हम

देखते रह गये

पाषाण बनते भाव

अवसान

एक प्रेम-कथा का।

आंखों में तिरते हैं सपने

आंखों में तिरते हैं सपने,

कुछ गहरे हैं कुछ अपने।

पलकों के साये में

लिखते रहे

प्यार की कहानियां,

कागज़ पर न उकेरी कभी

तेरी मेरी रूमानियां।

कुछ मोती हैं,

नयनों के भीतर

कोई देख न ले,

पलकें मूंद सकते नहीं

कोई भेद न ले।

यूं तो कजराने नयना

काजर से सजते हैं

पर जब तुम्हारी बात उठती है

तब नयनों में तारे सजते हैं।

आंखें बोलतीं

आंखों से झरे

तुम समझे आंसू

मोती थे खरे

*-*-*-*-

आंखें बोलतीं

कई किस्से खोलतीं

तुम अज्ञानी

*-*-*-

बोलती आंखें

नहीं सुनते तुम

हवा में स्वर

*-*-*-

खुली थीं आंखें

पलक झपकती

दुनिया न्यारी

*-*-*-

बंद आंखों से

सपने देखे कैसे

कौन समझे।

नहीं समझ पाते स्याह सफ़ेद में अन्तर

गिरगिट की तरह

यहां रंग बदलते हैं लोग।

बस,

बात इतनी सी

कि रंग

कोई और चढ़ा होता है

दिखाई और देता है।

समय पर

हम कहां समझ पाते हैं

स्याह-सफ़ेद में अन्तर।

कब कौन

किस रंग से पुता है

हम देख ही नहीं पाते।

कब कौन

किस रंग में आ जाये

हम जान ही नहीं पाते।

अक्सर काले चश्मे चढ़ाकर

सफ़ेदी ढूंढने निकलते हैं।

रंगों से पुती है दुनिया,

कब किसका रंग उतरे,

और किस रंग का परदा चढ़ जाये

हम कहां जान पाते हैं।

इंसान भटकता है जिजीविषा की राह ढूंढता

पत्थरों में चेहरे उकेरते हैं,

और इंसानियत के

चेहरे नकारते हैं।

आया होगा

उंट कभी पहाड़ के नीचे,

मुझे नहीं पता,

हम तो इंसानियत के

चेहरे तलाशते हैं।

इधर

पत्थरों में तराशते लगे हैं

आकृतियां,

तब इंसान को

कहां देख पाते हैं।

शिल्पकार का शिल्प

छूता है आकाश की उंचाईयां,

और इंसान

किसी कीट-सा

एक शहर से दूसरे शहर

भटकता है, दूर-दूर

गर्म रेतीली ज़मीन पर

जिजीविषा की राह ढूंढता ।

मैंने तो बस यूं बात की

न मिलन की आस की , न विरह की बात की

जब भी मिले बस यूं ही ज़रा-सी बात ही बात की

ये अच्छा रहा, न चिन्ता बनी, न मन रमा कहीं

कुछ और न समझ लेना मैंने तो बस यूं बात की

अधूरा लगता है जीवन जब सिर पर मां का हाथ नहीं होता

मां का कोई नाम नहीं होता, मां का कोई दाम नहीं होता

मां तो बस मां होती है उसका कोई अलग पता नहीं होता

घर के कण-कण में, सहज-सहज अनदेखी-अनबोली मां

अधूरा लगता है जीवन जब सिर पर मां का हाथ नहीं होता

हम तो रह गये पांच जमाती

क्या बतलाएं आज अपनी पीड़ा, टीचर मार-मार रही पढ़ाती

घर आने पर मां कहती गृह कार्य दिखला, बेलन मार लिखाती

पढ़ ले, पढ़ ले,कोई कहता टीचर बन ले, कोई कहता डाक्टर

नहीं ककहरा समझ में आया, हम तो रह गये पांच जमाती

अपनी बत्ती गुल हो जाती है

बड़ा हर्ष होता है जब दफ्तर में बिजली गुल हो जाती है

काम छोड़ कर चाय-पानी की अच्छी दावत हो जाती है

इधर-उधर भटकते, इसकी-उसकी चुगली करते, दिन बीते

काम नहीं, वेतन नहीं, यह सुनकर अपनी बत्ती गुल हो जाती है

हंस-हंसकर बीते जीवन क्या घट जायेगा

यह मन अद्भुत है, छोटी-छोटी बातों पर रोता है

ज़रा-ज़रा-सी बात पर यूं ही शोकाकुल होता है

हंस-हंसकर बीते जीवन तो तेरा क्या घट जायेगा

गाल फुलाकर जीने से जीवन न बेहतर होता है

बिन मौसम ही कलियां फूल बनीं हैं

मन के मौसम ने करवट सी-ली है

बासन्ती रंगों ने आहट सी-ली है

बिन मौसम ही कलियां फूल बनीं हैं

उनकी नज़रों ने एक चाहत सी-ली है

प्रलोभनों के पीछे भागता मन

सर्वाधिकार की चाह में बहुत कुछ खो बैठते हैं

और-और की चाह में हर सीमा तोड़ बैठते हैं

प्रलोभनों के पीछे भागता मन, वश कहां रहा

अच्छे-बुरे की पहचान भूल, अपकर्म कर बैठते हैं

मन भटकता है यहां-वहां

अपने मन पर भी एकाधिकार कहां

हर पल भटकता है देखो यहां-वहां

दिशाहीन हो, इसकी-उसकी सुनता

लेखन में बिखराव है तभी तो यहां

क्यों करें किसी से गिले

कांटों के संग फूल खिले

अनजाने कुछ मीत मिले

सारी बातें आनी जानी हैं

क्यों करें किसी से गिले

कहीं लहर-लहर, कभी भंवर-भंवर

जीवन एक बहती धारा है, जब चाहे, नित नई राहें बदले

कभी दुख की घनघोर घटाएं, कभी सरस-सरस घन बरसें

पल-पल साथी बदले, कोई छूटा, कभी नया मीत मिला

कहीं लहर-लहर, कभी भंवर-भंवर यही जीवन है, पगले

हम तो आनन्दित हैं, तुमको क्या

इस जग में एक सुन्दर जीवन मिला है, मर्त्यन लोक है इससे क्या

सुख-दुख तो आने जाने हैं,पतझड़-सावन, प्रकाश-तम है हमको क्या

जब तक जीवन है, भूलकर मृत्यु के डर को जीत लें तो क्या बात है

कोई कुछ भी उपदेश देता रहे, हम तो आनन्दित हैं, तुमको क्या

नहीं चाहते हम हमारी अमरता से कोई घटना घटे

कहीं नोट पर चित्र छपेगा, कहीं सड़क, पुल पर नाम होगा

कोई कहेगा अवकाश कीजिए, कहीं पुस्तकों में एक पाठ होगा

नहीं चाहते हम हमारी अमरता से कोई घटना घटे, दुर्घटना घटे

कहीं झण्डे उठेंगे,डण्डें भिड़ेगें, कहीं बन्द का आह्वान होगा

ठिठुरी ठिठुरी धूप है कुहासे से है लड़ रही

ठिठुरी ठिठुरी धूप है, कुहासे से है लड़ रही

भाव भी हैं सो रहे, कलम हाथ से खिसक रही

दिन-रात का भाव एकमेक हो रहा यहां देखो

कौन करे अब काम, इस बात पर चर्चा हो रही

न इधर मिली न उधर मिली

नहीं जा पाये हम शाला, बाहर पड़ा था गहरा पाला

राह में इधर आई गउशाला, और उधर आई मधुशाला

एक कदम इधर जाता था, एक कदम उधर जाता था

न इधर मिली, न उधर मिली, हम रह गये हाला-बेहाला

जीवन में सुमधुर गीत रचे हैं

एक बार हमारा आतिथेय स्वीकार करके तो देखो

आनन्दित होकर ही जायेंगे, विश्वास करके तो देखो

मन-उपवन में रंग-बिरंगे भावों की बगिया महकी है

जीवन में सुमधुर गीत रचे हैं संग-संग गाकर तो देखो

अतिथि तुम तिथि देकर आना

शीत बहुत है, अतिथि तुम तिथि देकर आना

रेवड़ी, मूगफ़ली, गचक अच्छे से लेकर आना

लोहड़ी आने वाली है, खिचड़ी भी पकनी है

पकाकर हम ही खिलाएंगे, जल्दी-जल्दी जाना