Trending Post

अपनेपन की दुविधा

हमारे भारतीय परिवारों में दो ऐसे समय होते हैं जब निकट-दूर के सब अपरिचित-परिचित अगली-पिछली भूलकर एक साथ होते हैं अथवा कहें कि दिखाई देते हैं। एक

विवाह-समारोहों में और दूसरा किसी के निधन पर। विवाह-समारोह तो केवल दो-तीन दिन के ही होते हैं, और इस अवसर वे ही लोग होते हैं, जिन्हें सही से निमन्त्रित किया गया हो।

किन्तु किसी के निधन पर तो 16-17 दिन ऐसे लोगों के बीच बीतते हैं, जिनमें से कुछ बहुत अपने होते हैं। कुछ कभी-कभार चिट्ठी-पत्री जैसे, जिनका नाम देखकर हम बन्द लिफ़ाफा रख देते हैं, बाद में पढ़ लेंगे। कुछ समाचार पत्र की सूचनाओं जैसे, कुछ दीपावली, जन्मदिवस, नये वर्ष पर शुभकामनाओं जैसे, और कुछ ऐसे जिन्हें हम बरसों-बरस नहीं मिले होते, और कुछ ऐसे जो न जाने कहां-कहां से अलमारी की पुरानी पुस्तकों से निकलकर सामने आ खड़े होते हैं । ऐसी पुस्तकें जिन्हें हम न तो रद्दी में बेच पाते हैं और न सहेज पाते हैं, इसलिए अलमारी के किसी कोने में पीछे-से रख देते हैं। और ऐसी ही दो-चार अधूरी पढ़ी, छूटी पुस्तकों के माध्यम से हम जीवन के सारे अध्याय पुन: पढ़ डालते हैं न चाहते हुए भी।

जीवन में कौन साथ है और कौन नहीं, हम कभी जान ही नहीं पाते और हमें ही कोई कितना जान पाया है, ऐसे ही समय ज्ञात होता है। बस हवाओं में जीते हैं, हवाओं से लड़ते हैं, और उन्हें ही ओढ़-बिछाकर सो जाते हैं।

न जाने अब क्या हो

बस शैल्टर में बैठे दो

सोच रहे हैं न जाने क्या हो।

‘गर बस न आई तो क्या हो।

दोनों सोचे दूजा बोले

तो कुछ तो साहस हो।

बारिश शुरु होने को है

‘गर हो गई तो

भीग जायेंगे

कहीं बुखार हो गया तो।

कोरोना का डर लागे है

पास होकर पूछें तो।

घर भी मेरा दूर है

क्या इससे बात करुँ

साथ चलेगा ‘गर जो

बस न आई अगर

कैसे जाउंगी मैं घर को।

यह अनजान आदमी

अगर बोल ले बोल दो।

तो कुछ साहस होगा जो

सांझ ढल रही,

लाॅक डाउन का समय हो गया

अंधेरा घिर रहा

न जाने अब क्या हो।

जीवन की यह भागम-भागी

सांझ है या सुबह की लाली, जीवन की यह भागम-भागी।

चलते जाना, कहां ठिकाना, कौन समझे कैसी पीर लागी।

रेतीली धरती पर पैर जमे हैं, रोज़ ठिकाना बदल रहा,

घन घिरते, अब बरसेंगे, कब बरसेंगे, चलते रहना रागी।

यादों का पिटारा

इस डिब्बे को देखकर

यादों का पिटारा खुल गया।

भूली-बिसरी चिट्ठियों के अक्षर

मस्तिष्क पटल पर

उलझने लगे।

हरे, पीले, नीले रंग

आंखों के सामने चमकने लगे।

तीन पैसे का पोस्ट कार्ड

पांच पैसे का अन्तर्देशीय,

और

बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था

बन्द लिफ़ाफ़ा

जिस पर डाकघर से खरीदकर

पचास पैसे का

डाक टिकट चिपकाया करते थे।

पत्र लिखने से पहले

कितना समय लग जाता था

यह निर्णय करने में

कि कार्ड प्रयोग करें

अन्तर्देशीय या लिफ़ाफ़ा।

तीन पैसे और पचास पैसे में

लाख रुपये का अन्तर

लगता था

और साथ ही

लिखने की लम्बाई

संदेश की सच्चाई

जीवन की खटाई।

वृक्षों पर लटके ,

सड़क के किनारे खड़े

ये छोटे-छोटे लाल डब्बे

सामाजिकता का

एक तार हुआ करते थे

अपनों से अपनी बात करने का,

दूरियों को पाटने का

आधार हुआ करते थे

द्वार से जब सरकता था पत्र

किसी अपने की आहट का

एहसास हुआ करते थे।

समझाती है ज़िन्दगी

कदम-दर-कदम यूँ ही आगे बढ़ती है ज़िन्दगी

कौन आगे, कौन पीछे, नहीं देखती है ज़िन्दगी।

बालपन क्या जाने, क्या पीठ पर, क्या हाथ में

अकेले-दुकेले, समय पर आप ही समझाती है ज़िन्दगी।

आत्ममूल्यांकन

अत्यन्त सरल है

मेरे लिए

तुम्हारे गुण दोष

रूप रंग, चाल ढाल

उठने बैठने, बातचीत करने

और तुम्हारी अन्य सभी

बातों का निरूपण करना।

किन्तु ऐसा तो सभी कर लेते हैं,

तुम कुछ अलग करके देखो।

दर्पण देखना सीखो।

एैसे भी झूले झुलाती है ज़िन्दगी

वाह! ज़िन्दगी !

.

कहाँ पता था

एैसे भी झूले झुलाती है ज़िन्दगी।

आकाश-पाताल

सब एक कर दिखाती है ज़िन्दगी।

क्यों

कभी-कभी इतना डराती है ज़िन्दगी।

शेर-चीते तो सपनों में भी आयें

तब भी नींद उड़ जाती है।

न जाने

किसके लिए कह गये हैं

हमारे बुज़ुर्ग

कि न दोस्ती भली न दुश्मनी।

ये दोस्ती निभा रहे हैं

या दुश्मनी,

ये तो पता नहीं,

किन्तु मेरे

धरा और आकाश

दोनों छीनकर

आनन्द ले रहे हैं,

और मुझे कह रहे हैं

जा, जी ले अपनी ज़िन्दगी।

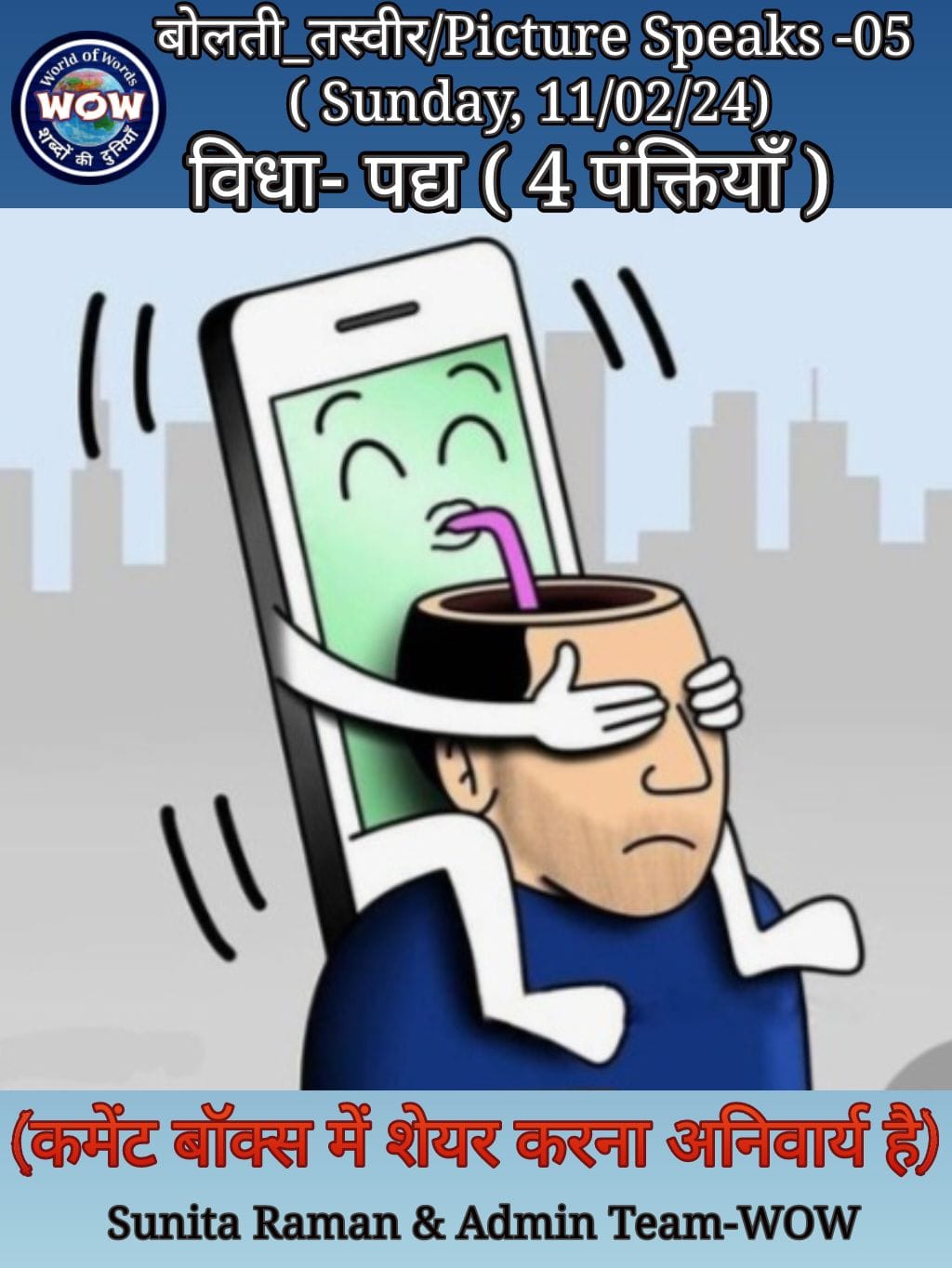

मोबाईल की माया

आॅंख मूॅंदकर सब ज्ञान मिले, और क्या चाहिए भला

बिन पढ़े-लिखे सब हाल मिले और क्या चाहिए भला

दुनिया पूरी घूम रहे, इसका, उसका, सबका पता रहे

न टिकट लगे, न आरक्षण चाहिए, और क्या चाहिए भला

आत्म संतोष क्या जीवन की उपलब्धि है

प्रायः कहा जाता है कि जीवन में आत्म-संतोष ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही परम संतोष है।

किन्तु आत्म संतोष क्या है?

क्या अपनी इच्छाओं, अभिलाषाओं का दमन आत्म-संतोष का मार्ग है?

वास्तविक धरातल पर जीवन जीना जितना कठिन और कटु है उपदेश देना और सुनाना उतना ही सरल।

पर उपदेश कुशल बहुतेरे।

वर्तमान उलझनों भरे जीवन, भागम-भाग की जीवन शैली, प्रतियोगिताओं, एक-दूसरे से आगे निकल जाने की दौड़, प्रतिदिन कुछ नया पाने की चाहत, पुरातनता और नवीनता के बीच उलझते, परम्पराओं, संस्कृति और आधुनिकतम जीवन शैली; तब आत्म संतोष कहाँ और परम संतोष कहाँ! हम अपनी इच्छाओं, आवश्यकताओं को किसी सीमा में नहीं बांध सकते, क्योंकि हमारी इच्छाएँ और सीमाएँ केवल हमारी नहीं होती, हमारे परिवेश से जुड़ी होती हैं।

आत्म संतोष की सीमा क्या है, कौन सा द्वार है जहाँ पहुँच कर हम यह समझ लें कि अब बस। जीवन की समस्त उपलब्धियाँ प्राप्त कर ली हमने। अब परम धाम चलते हैं। क्या ऐसा सम्भव है?

जी नहीं, बनी-बनाई उपदेशात्मक सूक्तियाँ सुना देना, कुछ आप्त वाक्य बोल देना, ग्रंथों से सूक्तियाँ उद्धृत करना और यह कहना कि हममें आत्म संतोष होना चाहिए और वह ही परम संतोष है, किसी के भी जीवन का सबसे बड़ा झूठ और छल है।

हम यह नहीं कह सकते कि आत्म-संतोष मिल गया और हम परम संतोष की अवस्था में पहुँच गये।

मेरे विचार में आत्म संतोष क्षणिक है, सीमित है, इसका विस्तार जीवनगत नहीं है। जैसे हम कहते हैं आज मेरे बच्चे को मेरा बनाया भोजन बहुत पसन्द आया, मुझे आत्म संतोष मिला। अथवा आज मैंने किसी की सहायता की, मन आत्म-संतोष से भर गया, और मैं परम संतोष की अवस्था में पहुँच गई। अथवा मेरे व्यवहार से वे प्रसन्न हुए, मुझे आत्म-संतोष मिला अथवा परम संतोष मिला।

संतोष की अन्तिम स्थिति हमारे जीवन में सम्भव ही नहीं क्योंकि हम सामाजिक, पारिवारिक प्राणी हैं और आत्म संतोष एवं परम संतोष के लिए प्रतिदिन हम प्रयासरत रहते हैं।

सामाजिक जीवन में, समाज में रहते हुए, अपनी इच्छाओं का दमन करना आत्म संतोष नहीं है, आत्म-संतोष है जीवन में उपलब्धि, लक्ष्य की प्राप्ति, सफ़लता। जीवन में आत्म संतोष किसी एक कार्य से नहीं मिलता, प्रति दिन और बार-बार किये जाने वाले कार्यों से मिलता रहता है, यह एक आजीवन प्रक्रिया है।

अतः आत्म संतोष अथवा परम संतोष जीवन की चरम प्राप्ति अथवा उपलब्धि नहीं है, हमारे कार्यों, व्यवहार से उपजा भाव है जिसकी प्राप्ति के लिए हम हर समय प्रयासरत रहते हैं।

कशमकश

कशमकश

इस बात की नहीं

कि जो मुझे मिला

जितना मुझे मिला

उसके लिए

ईश्वर को धन्यवाद दूँ,

कशमकश इस बात की

कि कहीं

तुम्हें

मुझसे ज़्यादा तो नहीं मिल गया।

इंसान को न धिक्कारो यारो

आत्माओं का गुणगान करके इंसान को न धिक्कारो यारो

इंसानियत की नीयत और गुणों में पूरा विश्वास करो यारो

यह जीवन है, अच्छा-बुरा, ,खरा-खोटा तो चला रहेगा

अपनों को अपना लो, फिर जीवन सुगम है, समझो यारो।

दैवीय सौन्दर्य

रंगों की शोखियों से

मन चंचल हुआ।

रक्त वर्ण संग

बासन्तिका,

मानों हवा में लहरें

किलोल कर रहीं।

आंखें अपलक

निहारतीं।

काश!

यहीं,

इसी सौन्दर्य में

ठहर जाये सब।

कहते हैं

क्षणभंगुर है जीवन।

स्वीकार है

यह क्षणभंगुर जीवन,

इस दैवीय सौन्दर्य के साथ।

दीप तले अंधेरे की बात करते हैं

सूरज तो सबका है,

सबके अंधेरे दूर करता है।

किन्तु उसकी रोशनी से

अपना मन कहां भरमाता है ।

-

अपनी रोशनी के लिए,

अपने गुरूर से

अपना दीप प्रज्वलित करते है।

और अंधेरा मिटाने की बात करते हैं।

-

फिर भी अक्सर

न जाने क्यों

दीप तले अंधेरे की बात करते हैं।

-

तो हिम्मत करें,

हाथ पर रखें लौ को

तब जग से

तम मिटाने की बात करते हैं।

मेरा प्रवचन है

इस छोटी सी उम्र में ही

जान ले ली है मेरी।

बड़ी बड़ी बातें सिखाते हैं

जीवन की राहें बताते हैं

मुझे क्या बनना है जीवन में

सब अपनी-अपनी राय दे जाते हैं।

और न जाने क्या क्या बताते-समझाते हैं।

इस छोटी सी उम्र में ही

एक नियमावली है मेरे लिए

उठने , बैठने, सोने, खाने-पीने की

पढ़ने और अनेक कलाओं में

पारंगत होने की।

अरे !

ज़रा मेरी उम्र तो देखो

मेरा कद, मेरा वजूद तो देखो

मेरा मजमून तो देखो।

किसे किसे समझाउं

मेरे खेलने खाने के दिन हैं।

देख रहे हैं न आप

अभी से मेरे सिर के बाल उड़ गये

आंखों पर चश्मा चढ़ गया।

तो

मैंने भी अपना मार्ग चुन लिया है।

पोथी उठा ली है

धूनी रमा ली है

शाम पांच बजे

मेरा प्रवचन है

आप सब निमंत्रित हैं।

मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा

एक पुरानी कहावत है : मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा होता है, चलिए आज इस मुहावरे की चीर-फ़ाड़ करते हैं।

मित्र कौन है? मेरी समझ में मित्र वह है जो हमारी अच्छाईयों-बुराईयों के साथ हमें स्वीकार करता है। जिससे हम निःसंकोच अपना सुख-दुख, परेशानी बांट सकते हैं और उससे सामाजिक, मानसिक सहयोग की आशा रखते हैं। जो हमें, हमारे परिवार के साथ हमें स्वीकार करता है, जो हमें हमारी कमियों के साथ तो स्वीकार करता ही है और हमारी गलतियों के लिए हमें डांटने, मना करने, रोकने का भी साहस रखता है, वही मित्र कहलाता है और यही अपेक्षाएॅं वह हमसे भी करता है।

किन्तु शत्रु की हमारे मन में एक सीधी-सी व्याख्या है कि यह व्यक्ति हमारे लिए जो भी करेगा, बुरा ही करेगा।

किन्तु हम शत्रु किसे मानें और क्यों मानें। मित्र शब्द को परिभाषित करना जितना सरल और शत्रु शब्द को परिभाषित करना उतना ही कठिन। दूरियाॅं, अनबन, नाराज़गी जैसे भाव सरल होते हैं किन्तु शत्रु शब्द बहुत ही गहरा एवं नकारात्मक है जहाॅं अच्छाई और सच्चाई के लिए कोई जगह ही नहीं रह जाती।

मेरी समझ तो यह कहती है कि यदि शत्रु बुद्धिमान होगा तब तो उससे और भी सावधान रहने की आवश्यकता है। मूर्ख मित्र से भी ज़्यादा। मूर्ख मित्र भूल कर सकता है, नादानी कर सकता है किन्तु धोखा, छल-कपट, धूर्तता, प्रवंचना नहीं कर सकता।

यह ज़रूरी नहीं है कि पुरानी सभी कहावतें, मुहावरे ठीक ही हों।

शत्रु तो शत्रु ही रहेगा, बुद्धिमान हो अथवा मूर्ख।

मित्र स्वीकार हैं, और जो वास्तव में मित्र होते हैं वे मित्रों के लिए कभी भी मूर्ख हो ही नहीं सकते। और यदि हैं भी तो भी स्वीकार्य हैं। और शत्रुओं की तो वैसे ही जीवन में कमी नहीं है, बुद्धिमान, मूर्ख सबकी लाईन लगी है, एक ढूॅंढने निकलो, हज़ार मिलते हैं।

वर्तमान में दुनिया आभासी मित्रों एवं शत्रुओं से ज़्यादा बौखलाई दिखती है।

देख रहे त्रिपुरारी

भाल तिलक, माथ चन्द्रमा, गले में विषधर भारी

गौरी संग नयन मूंदकर जग देख रहे त्रिपुरारी

नेह बरसे, मन सरसे, देख-देख मन हरषे

विषपान किये, भागीरथी संग देखें दुनिया सारी

कोई हमें क्यों रोक रहा

आँख बन्द कर सोने में मज़ा आने लगता है।

बन्द आँख से झांकने में मज़ा आने लगता है।

पकी-पकाई मिलती रहे, मुँह में ग्रास आता रहे

कोई हमें क्यों रोक रहा, यही खलने लगता है

ऐसा अक्सर होता है

ऐसा अक्सर होता है जब हम रोते हैं जग हंसता है

ऐसा अक्सर होता है हम हंसते हैं जग ताने कसता है

न हमारी हंसी देख सकते हो न दुख में साथ होते हो

दुनिया की बातों में आकर मन यूँ ही फ़ँसता है।

अतीत का मोह

अतीत की तहों में

रही होंगी कभी

कुछ खूबसूरत इमारतें

गगनचुम्बी मीनारें

स्वर्ण-रजत से मढ़े सिंहासन

धवल-जल-प्रवाह

मरमरी संगमरमर पर

संगीत की सुमधुर लहरियाँ ।

हमारी आंखों पर चढ़ा होता है

उस अनदेखे सौन्दर्य का

ऐसा परदा

कि हम वर्तमान में

जीना ही भूल जाते हैं।

और उस अतीत के मोह में

वर्तमान कहीं भूत में चला जाता है

और सब गड्मगड् हो जाता है।

भूत और वर्तमान के बीच उलझे

लौट-लौटकर देखते हैं

परखते हैं

और उस अतीत को ही

संजोने के प्रयास में लगे रहते हैं।

अतीत

चाहे कितना भी सुनहरा हो

काल के गाल में

रिसता तो है ही

और हम

अतीत के मोह से चिपके

विरासतें सम्हालते रह जाते हैं

और वर्तमान गह्वर में

डूबता चला जाता है।

खुदाईयों से मिलते हैं

काल-कलवित कंकाल,

हज़ारों-लाखों वर्ष पुरानी वस्तुएँ

उन्हें रूपाकार देने में

सुरक्षित रखने में

लगाते हैं अरबों-खरबों लगाते हैं

और वर्तमान के लिए

अगली पीढ़ी का

मुहँ ताकने लगते हैं।

झूठी तेरी वाणाी

बोल-अबोल कुछ भी बोल, मन की कड़ियाॅं खोल

आज तो तेरे साथ करें हम वार्ता खोलें तेरी पोल

देखें तो कितनी सच्ची, कितनी झूठी तेरी वाणाी

बोल-चाल से भाग लिए पर लगेगा अब तो मोल

रंग-बिरंगी आभा लेकर

काली-काली घनघोर घटाएं, बिजुरी चमके, मन बहके

झर-झर-झर बूंदें झरतीं, चीं-चीं-चीं-चीं चिड़िया चहके

पीछे से कहीं आया इन्द्रधनुष रंग-बिरंगी आभा लेकर

मदमस्त पवन, धरा निखरी, उपवन देखो महके-महके

बुद्धम् शरणम गच्छामि

कथाओं के अनुसार आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व की कथा है। 563 ईसा पूर्व। एक राजकुमार अपनी सोती हुई पत्नी एवं नवजाव शिशु को आधी रात में त्याग कर ज्ञान प्राप्ति के लिए चला गया। उस युवक ने घोर तपस्या की, साधना की और दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने सम्पूर्ण जगत को जरा, मरण, दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए, सत्य एवं दिव्य ज्ञान की खोज के लिए जगत के हित के लिए वर्षों कठोर साधना की और अन्त में बिहार बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई ओर वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गये।

जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए बुद्ध ने अपने परिवार का परित्याग किया, जो कि उनका दायित्व था क्या उस ज्ञान का उपयोग आज यह संसार कर रहा है? क्या जगत के लिए उनका ज्ञान और उपदेश चरम उपलब्धि था?

यदि था तो उनके उपरान्त क्यों आवश्यकता पड़ी कि एक-अनेक युग-पुरुष आये जिन्होंने संसार को पुनः उपदेश दिये, अपने ज्ञान की धारा बहाई, ग्रंथ लिखे गये, आप्त वाक्य बने और यह क्रम आज भी चल रहा है। एक समय बाद ज्ञान की धारा धर्म का रूप ले लेती है। उपदेश की पुनरावृत्ति होती है हर युग में, केवल नाम बदलते हैं, स्थापनाएँ नहीं बदलतीं।

जब भी गौतम बुद्ध के त्याग, ज्ञान, बौद्धित्व, साधना की बात की जाती है मुझे केवल नवजात शिशु और यशोधरा की याद आती है, उनके प्रति कर्तव्य, विश्वास की डोर टूटी तो सम्पूर्ण जगत के साथ कैसे जोड़ी?

दयालुता न दिखलाना

दयालुता न दिखलाना

सहयोग का हाथ बढ़ाना

आँख न हो नीची कभी

हाथ से हाथ मिलाना

आदमी आदमी से पूछता

आदमी आदमी से पूछता है

कहां मिलेगा आदमी

आदमी आदमी से पूछता है

कहीं मिलेगा आदमी

आदमी आदमी से डरता है

कहीं मिल न जाये आदमी

आदमी आदमी से पूछता है

क्यों डर कर रहता है आदमी

आदमी आदमी से कहता है

हालात बिगाड़ गया है आदमी

आदमी आदमी को बताता है

कर्त्तव्यों से भागता है आदमी

आदमी आदमी को बताता है

अधिकार की बात करता है आदमी

आदमी आदमी को सताता है

यह बात जानता है हर आदमी

आदमी आदमी को बताता है

हरपल जीकर मरता है आदमी

आदमी आदमी को बताता है

सबसे बेकार जीव है तू आदमी

आदमी आदमी से पूछता है

ऐसा क्यों हो गया है आदमी

आदमी आदमी को समझाता है

आदमी से बचकर रहना हे आदमी

और आदमी, तू ही आदमी है

कैसे भूल गया, तू हे आदमी !

सुनो, एकान्त का मधुर-मनोहर स्वर

सुनो,

एकान्त का

मधुर-मनोहर स्वर।

बस अनुभव करो

अन्तर्मन से उठती

शून्य की ध्वनियां,

आनन्द देता है

यह एकाकीपन,

शान्त, मनोहर।

कितने प्रयास से

बिछी यह श्वेत-धवल

स्वर लहरी

मानों दूर कहीं

किसी

जलतरंग की ध्वनियां

प्रतिध्वनित हो रही हों

उन स्वर-लहरियों से

आनन्दित

झुक जाते हैं विशाल वृक्ष

तृण भारमुक्त खड़े दिखते हैं

ऋतु बांध देती है हमें

जताती है

ज़रा मेरे साथ भी चला करो

सदैव मनमानी न करो

आओ, बैठो दो पल

बस मेरे साथ

बस मेरे साथ।

थक गई हूं इस बनावट से

जीवन में

और भी बहुत रोशनियां हैं

ज़रा बदलकर देखो।

सजावट की

और भी बहुत वस्तुएं हैं

ज़रा नज़र हटाकर देखो।

प्रेम, प्रीत, अश्रु, सजन

विरह, व्यथा, श्रृंगार,

इन सबसे हटकर

ज़रा नज़र बदलकर देखो,

थक गई हूं

इस बनावट से

ज़रा मुझे भी

आम इंसान बनाकर देखो।

निजी एवं सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर

मेरे विचार में यदि केवल एक नियम बना दिया जाये कि सभी सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों के बच्चे उनके अपने ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करेंगे तो इन विद्यालयों के अध्यापक स्वयं ही शिक्षा के स्तर को सुधारने का प्रयास करेंगे।

निजी विद्यालयों एवं सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में अन्तर के मुख्य कारण मेरे विचारानुसार ये हैं:

निजी विद्यालयों में स्थानान्तरण नहीं होते, अवकाश भी कम होते हैं तथा जवाबदेही सीधे सीधे एवं तात्कालिक होती है।

निजी विद्यालयों में प्रवेश ही चुन चुन कर अच्छे विद्यार्थियों को दिया जाता है चाहे वह प्रथम कक्षा ही क्यों न हो।

कमज़ोर विद्यार्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है।

- भारी भरकम वेतन पर अध्यापकों की नियुक्ति, मिड डे मील,यूनीफार्म आदि बेसिक सुविधाओं से शिक्षा का स्तर नहीं उठाया जा सकता। बदलती सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप शिक्षा के बदलते मानदण्डों , शिक्षा की नवीन पद्धति, समयानुकूल पाठ्यक्रमों में परिवर्तन की ओर जब तक ध्यान नहीं दिया जायेगा सरकारी विद्यालयों की शिक्षा पिछड़ी ही रहेगी।

, यदि हम यह मानते हैं कि निजी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है तो यह हमारी भूल है। वर्तमान में निजी विद्यालयों में भी शिक्षा नाममात्र रह गई है। क्योंकि यहां उच्च वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं तो वे ट्यूशन पर ही निर्भर होते हैं। निजी विद्यालयों में तो नाम, प्रचार, अंग्रेज़ी एवं अन्य गतिविधियों की ओर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है।

सबसे बड़ी बात यह कि हम निजी विद्यालयों की शिक्षा पद्धति एवं शिक्षा नीति को बहुत अच्छा समझने लग गये हैं । किन्तु वास्तव में यहाँ प्रदर्शन अधिक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि निजी विद्यालयों की तुलना में सरकारी विद्यालय पिछड़े हुए दिखाई देते हैं किन्तु इसका कारण केवल सरकारी अव्यवस्था, अध्यापकों पर शिक्षा के स्तर को बनाये रखने के लिए किसी भी प्रकार के दबाव का न होना एवं निम्न मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चों का ही इन विद्यालयों में प्रवेश लेना, जिनकी पढ़ाई में अधिक रुचि ही नहीं होती।

मेरे विचार में कमी व्यवस्था में है। सरकार विद्यालय दूर दराज के क्षेत्रों में भी हैं जहां कोई भी जाना नहीं चाहता।

न समझना हाथ चलते नहीं हैं

हाथों में मेंहदी लगी,

यह न समझना हाथ चलते नहीं हैं ।

केवल बेलन ही नहीं

छुरियां और कांटे भी

इन्हीं हाथों से सजते यहीं हैं ।

नमक-मिर्च लगाना भी आता है ।

और यदि किसी की दाल न गलती हो,

तो बड़ों-बड़ों की

दाल गलाना भी हमें आता है।

बिना गैस-तीली

आग लगाना भी हमें आता है।

अब आपसे क्या छुपाना

दिल तो बड़ों-बड़ों के जलाये हैं,

और न जाने

कितने दिलजले तो आज भी

आगे-पीछे घूम रहे हैं ,

और जलने वाले

आज भी जल रहे हैं।

तड़के की जैसी खुशबू हम रचते हैं,

बड़े-बड़े महारथी

हमारे आगे पानी भरते हैं।

मेंहदी तो इक बहाना है ।

आज घर का सारा काम

उनसे जो करवाना है।

रोटियाॅं यूॅं ही नहीं सिंकती

रोटियाॅं यूॅं ही नहीं सिंकती

कहीं आग सुलगती है

कहीं लकड़ी भभकती है

और कहीं

भीतर ही भीतर

लौ जलती है।

जब जलती आग

राख हो जाये

तो दूध,

जो सदा उफ़नकर

फैलने की आदत रखता है

वह भी

सिमट-सिमट जाता है,

सबका स्वभाव बदल जाता है।

आग

भीतर जले है या बाहर

सुलगती भी है

और राख बनकर

राख भी कर जाती है।

खोजता है मन

रोशनियों के पीछे भागता है मन

छोटी चाहतों को खोजता है मन

अंधेरे की आहटों से डरता है मन

जुगनुओं सी चमक ढूंढता है मन