मैं अपराधी हो गई

इतनी भी

गलतियाँ, भूलें

नहीं की थीं

ज़िन्दगी में

कि तुम

हर समय

उन्हीं का लेखा-जोखा

लिए बैठे रहो।

बहुत कुछ किया होगा

जो तुम्हें

नापसन्द रहा होगा,

लेकिन उसे भूल

या गलती का नाम

तो नहीं दिया जा सकता।

कुछ मेरी अपनी भी

भावनाएँ थीं

अपनी पसन्द-नापसन्द,

अपनी तरह से

जीवन जीने का मन ।

केवल तुम्हारे ही सांचे में

ढलती रही जब तक

तब तक सब ठीक था।

जैसे ही

मेरी इच्छाओं का पिटारा खुला

मैं अपराधी हो गई।

ऐसा नहीं होता रे!

ये अल्हड़-सी बेटियां

ये अल्हड़-सी बेटियां

कब बड़ी हो जाती हैं

उन्हें स्वयं पता नहीं होता।

वे जानना भी नहीं चाहतीं

कि वे बड़ी हो रही हैं

या बड़ी हो गई हैं।

वे अपने-आपमें

खेलती-कूदती

हंसती-खिलखिलाती

तितलियों-सी उड़तीं

बागों को महकातीं

अपने मन से जीती

धीरे-धीरे

रोक-टोक के साये में जीने लगती हैं।

घर-बाहर, हर कोई

समझाने लगता है उन्हें

वे बड़ी हो गई हैं

उन्हें अब

कैसे चलना चाहिए

कैसे बात करनी चाहिए

क्या बोलना है

और क्या नहीं बोलना है

सब बताते हैं उन्हें।

पहनने-ओढ़ने का ज्ञान मिलता है

अपने मन से जीतीं

वे औरों के मन से जीने लगती हैं

औरों के मन का सोचने-समझने

खाने-पीने

पहनने-ओढ़ने और चलने लगती हैं।

खुले द्वार

धीरे-धीरे बन्द होने लगते हैं

चिटखनियां बड़ी हो जाती हैं

ताले बदल दिये जाते हैं

उड़ान कमरों में बन्द हो जाती है

हंसी कहीं खो जाती है।

नासमझ-सी

ये अल्हड़-सी बेटियां

नहीं समझ पातीं ये सब।

पर

कब बड़ी हो जाती हैं

उन्हें स्वयं ही पता नहीं होता।

जीवन का सच

महाभारत का यु़द्ध

झेलने के लिए

किसी से लड़ना नहीं पड़ता

बस अपने-आपको

अपने-आपसे

भीतर-ही-भीतर

मारना पड़ता है।

शायद

यही नियति है

हर औरत की।

कृष्ण क्या संदेश दे गये

सुनी-सुनाई बातें हैं सब।

कर्म किये जा

फल की चिन्ता मत कर।

कौन पढ़ता है आज गीता

कौन करता है वाचन

कृष्ण के वचनों का।

जीवन का सच

अपने-आपसे ही

झेलना पड़ता है

अपने-आपसे ही

जीना

और अपने-आपको ही

मारना पड़ता है।

चल आज काम बदल लें

चल आज काम बदल लें

मैं चलाऊॅं हल, खोदूंगी खेत

तुम घर चलाना।

राशन-पानी भर लाना

भोजन ताज़ा है बनाना

माता-पिता की सेवा करना

घर अच्छे-से बुहारना।

बर्तन-भांडे सब मांज कर लगाना।

फ़सल की रखवाली मैं कर लूंगी

तुम ज़रा झाड़ू-पोचा लगाना।

सब्ज़ी-भाजी अच्छे-से ले आना।

दूध-दहीं भी लेकर आना।

बच्चों की दूध-मलाई-रोटी

माता-पिता और भाई-बहन का खाना

सब अलग-अलग-से है बनाना।

बच्चों के कपड़े अच्छे से प्रैस हों,

जूते पालिश, बैग में पुस्तकें

और होम-वर्क सब है करवाना।

न करना देरी

स्कूल समय से जायें

टिफ़िन अच्छे-से बनाना।

नाश्ता, दोपहरी रोटी,

संध्या का जल-पान

और रात की रोटी

सब ताज़ा, अलग-अलग

और सबकी पसन्द का है बनाना।

मां की रोटी में नमक कम रहे

पिता की थाली में मीठा

भाई को देना घी की रोटी

बहन मांगेगी पिज़्जा बर्गर

सब कुछ है लाना।

कपड़ों का भी ध्यान रहे

धोकर धूप में है सुखाना।

और हां,

मेरी रोटी दोपहरी में दे जाना

ज़रा ध्यान रहे,

रोटी, साग, सब्ज़ी, लस्सी, पानी,

अचार-मिर्ची सब रहे।

कुछ लेबर के लिए भी लेते आना।

बैल की कमान थामी है मैंने

चूड़ी, कंगन, माला, हार

सब रख आई हूं

ज़रूरत पड़े तो पहन जाना।

अपने मन से करके जी

एक अनुभव है मेरा।

कार्यालयों में

अपनी क्षमता से बढ़कर

काम करने वाले,

अपने-आपको

बड़ा तीसमारखां समझते हैं।

पहले-पहल तो

बड़ा आनन्द मिलता है,

सब चाटुकारिता में लगे रहते हैं

सराहना के पहाड़ खड़े करते हैं,

गुणों की खान बताते हैं

झाड़ पर चढ़ाते हैं

मदद की पुकार लगाते हैं।

अपनी समस्याएॅं बताकर

अपना काम उन पर थोपकर

नट जाते हैं।

मुॅंह पर खूब बड़ाई करते हैं,

पीठ पीछे न जाने कितनी

पदवियों से सुशोभित करते हैं

और जी भर कर उपहास करते हैं।

किन्तु

जब तक उन्हें

अपना शोषण समझ आने लगता है

तीर, कमान से निकल चुका होता है।

काम के साथ

त्रुटियों का पहाड़ भी उनके ही

सर पर खड़ा होता है।

.

हे नारी!

मेरी बात समझ आई

कि नहीं आई।

उतना कर

जितना कर सके।

कर, लेकिन

मर-मरकर न कर।

अपनी सीमाएॅं बाॅंध।

देवी, दुर्गा, सती, न्यारी-प्यारी

के मोह में न पड़

अबला-सबला,

प्रेम-प्यार की बातें न सुन।

महानता के पदकों से

जीवन नहीं चलता।

तेरे चक्रव्यूह में

सात नहीं सैंकड़ों योद्धा हैं

पहले ही सम्हल ले।

गुणों का घड़ा बड़ी जल्दी फूटता है

अवगुणों का भण्डार हर दम भरता है।

और एक बार भर जाये

फिर जीवन-भर नहीं उतरता है।

.

अपने लिए भी जी

लम्बी तान कर अपने मन से जी

जी भरकर जी,

पीठ पर बोझा लाद-लादकर न जी

मुट्ठियाॅं बाॅंधकर रख

मन से जी, अपने मन से जी

सबकी सुन

लेकिन अपने मन से करके जी।

स्त्री की बात

स्त्री की बात करते-करते

न जाने क्यों हम

दया, शर्म, हया, त्याग

की बात करने लगते हैं।

-

स्त्री की बात करते-करते

न जाने क्यों हम

सतीत्व, अग्नि-परीक्षा, अहिल्या, सावित्री

पतिव्रता, उसके चाल-चलन

की बात करने लगते हैं।

-

स्त्री की बात करते-करते

न जाने क्यों हम

उसके वस्त्रों की बात करने लगते हैं।

-

स्त्री की बात करते-करते

न जाने क्यों हम

सास-बहू, ननद-भाभी

के रिश्तों की बात करने लगते हैं।

-

स्त्री की बात करते-करते

न जाने क्यों हम

यौवन, सौन्दर्य, प्रदर्शन, श्रृंगार

की बात करने लगते हैं।

-

स्त्री की बात करते-करते

न जाने क्यों हम

संस्कारी, आधुनिका, घरेलू, नौकरीपेशा

निकम्मी, निठल्ली की बात करने लगते हैं।

-

स्त्री की बात करते-करते

न जाने क्यों हम

कलही, लड़ाकू, घर उजाड़ने वाली

की बात करने लगते हैं।

-

स्त्री की बात करते-करते

न जाने क्यों हम

पति को गुलाम बनाकर रखने वाली

अंगुलियों पर नचाने वाली

की बात करने लगते हैं।

-

बातें तो बहुत करते हैं

पर

कभी उसके सपनों की बात भी कर लो।

कभी उसके अपनों की बात भी कर लो।

कभी उसके मन की बात भी कर लो।

कभी उसकी इच्छाओं-अनिच्छाओं

की बात भी कर लो।

कभी उसकी चाहतों को

आकाश देने की बात भी कर लो।

कभी उसके आंसुओं को

समझने की बात भी कर लो।

कभी उसकी मुस्कुराहट में

छिपी वेदना की बात भी कर लो।

बातें तो बहुत हैं

पर इतनी तो कर लो।

वामा

हमारे ग्रंथों में लिखे वाक्य

हमारे लिए आप्त वाक्य हैं

ऐसा ही कहते हैं सब।

कोई विरोध नहीं,

कोई चर्चा नहीं,

कोई मतभेद नहीं।

इन ग्रंथों में

ऐसा ही कुछ लिखा है

स्त्री के बारे में

कि पुरुष की वामा है वह।

हमारे ग्रंथ कहते हैं

स्त्रियों की उत्पत्ति

शिव के वाम अंग से हुई

इसी कारण

हर स्त्री वामांगी, अर्धांगिनी कहलाई।

सारे कर्मों में स्त्री को

पुरुष के

वाम अंग में ही रहना चाहिए।

कुछ बातें समझ न सकी मैं

इसलिए

प्राचीन कथाओं में चली गई।

वहाॅं जाकर ज्ञानवृद्धि हुई मेरी।

प्रथम यह

कि कुछ कर्म सांसारिक होते हैं

और कुछ पारलौकिक।

लौकिक ओर पारलौकिक

तो आप समझते ही होंगे न।

सांसारिक कर्मों में

स्त्री पुरुष की वामांगी है

और पारलौकिक कर्मों में

स्त्री दाईं ओर चली जाती है।

पता नहीं आप समझे या नहीं,

स्त्री की आवश्यकता

लौकिक कार्यों तक ही सीमित है।

अलौकिकता के आते ही

उसके वामांगी के, अर्धागिंनी के

सारे अधिकार

छीन लिये जाते हैं

और वह दाईं ओर चली जाती है।

सीता की व्यथा

कौन समझ पाया है

सीता के दर्द को।

उर्मिला का दर्द

तो कवियों ने जी लिया

किन्तु सिया का दर्द

बस सिया ने ही जाना।

धरा से जन्मी

धरा में समाई सीता।

क्या नियति रही मेरी

ज़रूर सोचा करती होगी सीता ।

.

किसे मिला था श्राप,

और किसे मिला था वरदान,

माध्यम कौन बना,

किसके हाथों

किसकी मुक्ति तय की थी विधाता ने

और किसे बनाया था माध्यम

ज़रूर सोचा करती होगी सीता ।

.

क्या रावण के वध का

और कोई मार्ग नहीं मिला

विधाता को

जो उसे ही बलि बनाया।

एक महारानी की

स्वर्ण हिरण की लालसा

क्या इतना बड़ा अपराध था

जो उसके चरित्र को खा गया।

सब लक्ष्मण रेखा-उल्लंघन

की ही बात करते हैं,

सीता का भाव किसने जाना।

लक्ष्मण रेखा के आदेश से बड़ा था

द्वार पर आये साधु का सम्मान

यह किसी ने न समझा।

साधु के सम्मान की भावना

उसके जीवन का

कलंक कैसे बनकर रह गया,

ज़रूर सोचा करती होगी सीता ।

.

रावण कौन था, क्यों श्रापित था

क्या जानती थी सीता।

शायद नहीं जानती थी सीता।

सीता बस इतना जानती थी

कि वह

अशोक वाटिका में सुरक्षित थी

रावण की सेनानियों के बीच।

कभी अशोक वाटिका से

बचा लिया गया मुझे

मेरे राम द्वारा

तो क्या मेरा भविष्य इतना अनिश्चित होगा,

क्या कभी सोचा करती थी सीता

शायद नहीं सोचा करती थी इतना सीता।

-

क्या सोचा करती थी सीता

कि एक महापण्डित

महाज्ञानी के कारावास में रहने पर

उसे देनी होगी

अग्नि-परीक्षा अपने चरित्र की।

शायद नहीं सोचा करती थी सीता।

क्योंकि यह परीक्षा

केवल उसकी नहीं थी

थी उसकी भी

जिससे ज्ञान लिया था लक्ष्मण ने

मृत्यु के द्वार पर खड़े महा-महा ज्ञानी से।

विधाता ने क्यों रचा यह खेल

क्यों उसे ही माध्यम बनाया

कभी न समझ पाई होगी सीता।

न जाने किन जन्मों के

वरदान, श्राप और अभिशाप से

लिखी गई थी उसकी कथा

कहाॅं समझ पाई होगी सीता।

कथा बताती है

कि राजा ने अकाल में चलाया था हल

और पाया था एक घट

जिसमें कन्या थी

और वह थी सीता।

घट में रखकर

धरती के भीतर

कौन छोड़ गया था उसे

क्या परित्यक्त बालिका थी वह,

सोचती तो ज़रूर होगी सीता

किन्तु कभी समझ न पाई होगी सीता।

.

अग्नि में समाकर

अग्नि से निकलकर

पवित्र होकर भी

कहाॅं बन पाई

राजमहलों की राजरानी सीता।

अपना अपराध

कहाॅं समझ पाई होगी सीता।

.

लक्ष्मण के साथ

महलों से निकलकर

अयोध्या की सीमा पर छोड़ दी गई

नितान्त अकेली, विस्थापित

उदर में लिए राज-अंश

पद-विच्युत,

क्या कुछ समझ पाई होगी सीता

कहाॅं कुछ समझ पाई होगी सीता।

.

कैसे पहुॅंची होगी किसी सन्त के आश्रम

कैसे हुई होगी देखभाल

महलों से निष्कासित

राजकुमारों को वन में जन्म देकर

वनवासिनी का जीवन जीते

मैं बनी ही क्यों कभी रानी

ज़रूर सोचती होगी सीता

किन्तु कभी कुछ समझ न पाई होगी सीता।

.

कितने वर्ष रही सन्तों के आश्रम में

क्या जीवन रहा होगा

क्या स्मृतियाॅं रही होंगी विगत की

शायद सब सोचती होगी सीता

क्यों हुआ मेरे ही साथ ऐसा

कहाॅं समझ पाई होगी सीता।

.

तेरह वर्ष वन में काटे

एक काटा

अशोक वाटिका में,

चाहकर भी स्मृतियों में

नहीं आ पाते थे

राजमहल में काटे सुखद दिन

कितने दिन थे, कितना वर्ष

कहाॅं रह पाईं होंगी

उसके मन में मधुर स्मृतियाॅं।

.

कहते हैं

उसके पति एकपत्नीव्रता रहे,

मर्यादा पुरुषोत्तम थे वे,

किन्तु

इससे उसे क्या मिला भला जीवन में

उसके बिना भी तो

उनका जीवन निर्बाध चला

फिर वह आई ही क्यों थी उस जीवन में

ज़रूर सोचती होगी सीता।

.

चक्रवर्ती सम्राट बनने में भी

नहीं बाधा आई उसकी अनुपस्थिति।

जहाॅं मूर्ति से

एक राजा

चक्रवर्ती राजा बन सकता था

तो आवश्यकता ही कहाॅं थी महारानी की

और क्यों थी ,

ज़रूर सोचा करती होगी सीता।

.

ज़रूर सोचा करती होगी सीता

अपने इस दुर्भाग्य पर

उसके पुत्र रामकथा तो जानते थे

किन्तु नहीं जानते थे

कथा के पीछे की कथा।

वे जानते थे

तो केवल राजा राम का प्रताप

न्याय, पितृ-भक्त, वचनों के पालक

एवं मर्यादाओं की बात।

.

वे नहीं जानते थे

किसी महारानी सीता को

चरित्र-लांछित सीता को,

अग्नि-परीक्षा देकर भी

राजमहलों से

विस्थापित हुई सीता को।

नितान्त अकेली वन में छोड़ दी गई

किसी सीता को।

इतनी बड़ी कथा को

कैसे समझा सकती थी

अपने पुत्रों को सीता

नहीं समझा सकती थी सीता।

-

अश्वमेध का अश्व जिसे

राजाओं के पास,

राज्यों में घूमना था

वाल्मीकि आश्रम कैसे पहुॅंच गया

और उसके पुत्रों ने

उस अश्व को रोककर

युद्ध क्यों किया।

क्यों विजित हुए वे

तीनों भाईयों से,

कि राम को आना पड़ा ।

.

जीवन के पिछले सारे अध्याय

बन्द कर चुकी थी सीता।

वह न अतीत में थी

न वर्तमान में

न भविष्य को लेकर

आशान्वित रही होगी

वनदेवी के रूप में

जीवन व्यतीत करती हुई सीता।

और इस नवीन अध्याय की तो

कल्पना भी नहीं की होगी

न समझ सकी होगी इसे सीता।

.

कैसे समझ सकती थी सीता

कि यह उसके जीवन के पटाक्षेप का

अध्याय लिखा जा रहा था

कहाॅं समझ सकती थी सीता।

जीवन की इस एक नई आंधी के बारे में

कभी सोच भी नहीं सकती थी सीता।

.

पवित्रता तो अभी भी दांव पर थी।

चाहे कारागार में रही

अथवा वनवासिनी

प्रमाण तो चहिए ही था।

कैसे प्रमाणित कर सकती थी सीता।

धरा से निकली, धरा में समा गई सीता।

.

इससे तो

अशोक वाटिका में ही रह जाती

तो अपमानित तो न होती सीता

इतना तो ज़रूर सोचती होगी सीता

औरत का गुणगान करें

चलो,

आज फिर

औरत का गुणगान करें।

चूल्हे पर

पकती रोटी का

रसपान करें।

कितनी सरल-सीधी

संस्कारी है ये औरत

घूँघट काढ़े बैठी है

आधुनिकता से परे

शील की चादर ओढ़े बैठी है।

लकड़ी का धुआँ

आँखों में चुभता है

मन में घुटता है।

पर तुमको

बहुत भाता है

संसार भर में

मेरी मासूमियत के

गीत गाता है।

आधुनिकता में जीता है

आधुनिकता का खाता है

पर समझ नहीं पाती

कि तुमको

मेरा यही रूप क्यों सुहाता है।

औरत होती है एक किताब

औरत होती है एक किताब।

सबको चाहिए

पुरानी, नई, जैसी भी।

अपनी-अपनी ज़रूरत

अपनी-अपनी पसन्द।

उस एक किताब की

अपने अनुसार

बनवा लेते हैं

कई प्रतियाँ,

नामकरण करते हैं

बड़े सम्मान से।

सबका अपना-अपना अधिकार

उपयोग का

अपना-अपना तरीका

अदला-बदली भी चलती है।

कुछ पृष्ठ कोरे रखे जाते है

इस किताब में

अपनी मनमर्ज़ी का

लिखने के लिए।

और जब चाहे

फाड़ दिये जाते हैं कुछ पृष्ठ।

सब मालिकाना हक़

जताते हैं इस किताब पर,

किन्तु कीमत के नाम पर

सब चुप्पी साध जाते हैं।

सबसे बड़ा आश्चर्य यह

कि पढ़ता कोई नहीं

इस किताब को

दावा सब करते हैं।

उपयोगी-अनुपयोगी की

बहस चलती रहती है

दिन-रात।

वैसे कोई रैसिपी की

किताब तो नहीं होती यह

किन्तु सबसे ज़्यादा

काम यहीं आती है।

अपने-आप में

एक पूरा युग जीती है

यह किताब

हर पन्ने पर

लिखा होता है

युगों का हिसाब।

अद्भुत है यह किताब

अपने-आपको ही पढ़ती है

समझने की कोशिश करती है

पर कहाँ समझ पाती है।

मन को किसी गह्वर में रखना है मुझे

कल तक

एक घर मेरा था।

आज अचानक

सब बदल गया।

-

यह रूप-श्रृंगार

यह स्वर्ण-माल

मेरे

अगले जीवन का आधार

एक नया परिवार।

-

मात्र, एक पल लगा

मुझे एक से

दूसरे में बदलने में।

नाम-धाम सब सिमटने में।

-

नये सम्बन्ध, नये भाव

नये कर्तव्य और

पता नहीं कितने अधिकार।

सुना करती थी

बचपन से

पराया धन ! पराया धन !!

आज समझ पाई।

-

यह एक पल

न काम आती है

शिक्षा, न ज्ञान, न अभिमान

बस जीवन-परिवर्तन।

नहीं जानती

क्या मिला, क्या पाया, क्या खोया।

-

एक परिवार था मेरे पास

उसे मैं अपने जीवन के

पच्चीस वर्षों में न समझ पाई

किन्तु

एक नये परिवार को समझने के लिए

मुझे नहीं मिलेंगे

पच्चीस मिनट भी।

शायद पच्चीस पल में ही

मुझे सम्हालने होंगे

सारे नये सम्बन्ध

नये भाव, नया घर, नये लोग,

नई आशाएँ, आकांक्षाएँ।

-

मस्तिष्क एक डायरी बन गया।

-

पिछला क्या-क्या भूल जाना है मुझे

तिलांजलि देनी है

कौन-से सम्बन्धों को

और नया

क्या-क्या याद रखना है मुझे,

कितने कदम पीछे हटना है मुझे

कितने कदम आगे बढ़ना है मुझे।

ड्योढ़ी से अन्दर कदम रखते ही

ज्ञात हो जाना चाहिए सब मुझे।

रिश्तों के नये ताने-बाने को

संवारना है मुझे

सबकी भूख-प्यास का हिसाब

रखना है मुझे

अपने मन को किसी गह्वर में रखना है मुझे।

कर लो नारी पर वार

जब कुछ न लिखने को मिले तो कर लो नारी पर वार।

वाह-वाही भरपूर मिलेगी, वैसे समझते उसको लाचार।

कल तक माँ-माँ लिख नहीं अघाते थे सारे साहित्यकार

आज उसी में खोट दिखे, समझती देखो पति को दास

पत्नी भी माँ है क्यों कभी नहीं देख पाते हो तुम

यदि माता-पिता को वृद्धाश्रम भेजा, किसका है यह दोष

परिवारों में निर्णय पर हावी होते सदा पुरुष के भाव

जब मन में आता है कर लेते नारी के चरित्र पर प्रहार।

लिखने से पहले मुड़ अपनी पत्नी पर दृष्टि डालें एक बार ।

अपने बच्चों की माँ के मान की भी सोच लिया करो कभी कभार

स्त्री की बात

जब कोई यूं ही

स्त्री की बात करता है

मैं समझ नहीं पाती

कि यह राहत की बात है

अथवा चिन्ता की

जल लेने जाते कुएँ-ताल

बाईसवीं सदी के

मुहाने पर खड़े हम,

चाँद पर जल ढूँढ लाये

पर इस धरा पर

अभी भी

कुएँ, बावड़ियों की बात

बड़े गुरूर से करते हैं

कितना सरल लगता है

कह देना

चली गोरी

ले गागर नीर भरन को।

रसपान करते हैं

महिलाओं के सौन्दर्य का

उनकी कमनीय चाल का

घट भरकर लातीं

प्रेमरस में भिगोती

सखियों संग मदमाती

कहीं पिया की आस

कहीं राधा की प्यास।

नहीं दिखती हमें

आकाश से बरसती आग

बीहड़ वन-कानन

समस्याओं का जंजाल

कभी पुरुषों को नहीं देखा

सुबह-दोपहर-शाम

जल लेने जाते कुएँ-ताल।

शब्दों के घाव

दिल के

कुछ ज़ख्मों का दर्द

मानों दर्द नहीं होता,

स्मृतियों का

खजाना होता है,

उनकी टीस

आनन्द देती है

कुछ यादें

कुछ वफ़ाएँ

कुछ बेवफ़ाएँ

शब्दों के घाव

रिसते रहते हैं

चुभते हैं

पर भरने का

मन नहीं करता

आँखें बन्द कर

कुरेदने में मज़ा आता है

और जब आँख का पानी

रिसता है

उन जख़्मों पर,

तब टीस

और गहरी होती है

और आनन्द और ज़्यादा।

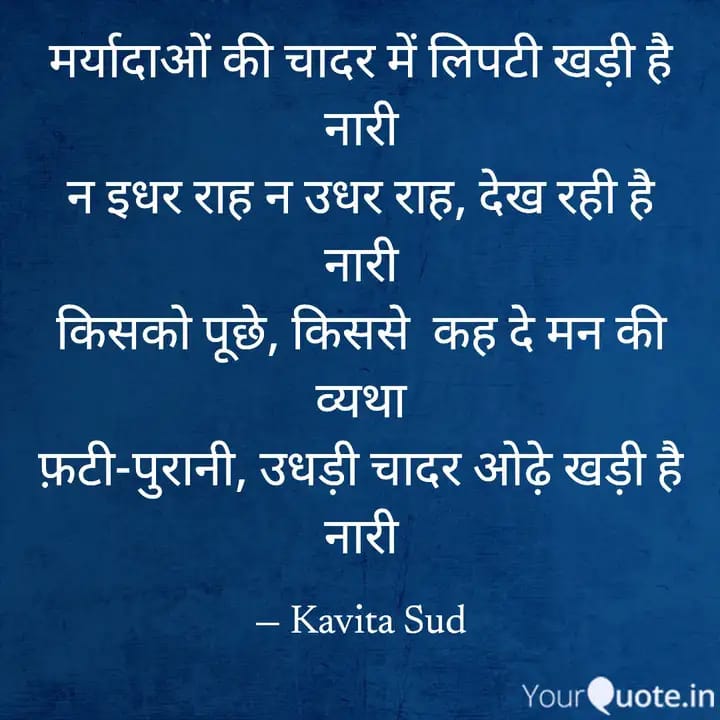

मर्यादाओं की चादर ओढ़े

मर्यादाओं की चादर में लिपटी खड़ी है नारी

न इधर राह न उधर राह, देख रही है नारी

किसको पूछे, किससे कह दे मन की व्यथा

फ़टी-पुरानी, उधड़ी चादर ओढ़े खड़ी है नारी

प्रश्न सुलझा नहीं पाती मैं

वैसे तो

आप सबको

बहुत बार बता चुकी हूँ

कि समझ ज़रा छोटी है मेरी।

आज फिर एक

नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ

मेरे सामने।

पता नहीं क्यों

बहुत छोटे-छोटे प्रश्न

सुलझा नहीं पाती मैं

इसलिए

बड़े प्रश्नों से तो

उलझती ही नहीं मैं।

जब हम छोटे थे

तब बस इतना जानते थे

कि हम बच्चे हैं

लड़का-लड़की

बेटा-बेटी तो समझ ही नहीं थी

न हमें

न हमारे परिवार वालों को।

न कोई डर था न चिन्ता।

पूजा-वूजा के नाम पर

ज़रूर लड़कियों की

छंटाई हुआ करती थी

किन्तु और किसी मुद्दे पर

कभी कोई बात

होती हो

तो मुझे याद नहीं।

अब आधुनिक हो गये हैं हम

ठूँस-ठूँसकर भरा जाता है

सोच में

लड़का-लड़की एक समान।

बेटा-बेटी एक समान।

किसी को पता हो तो

बताये मुझे

अलग कब हुए थे ये।

महिला अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष

1975 में लिखी गई रचना

************-*********

तुम हर युग में बनो रहो राम

पर मैं नहीं बनूंगी सीता।

तुम बने रहो अंधे धृतराष्ट्र्

पर मैं बनूंगी गांधारी।

तुम बजाओ मुरली

पर मैं नहीं बनूंगी राधा।

उर्मिला हूं अगर

तो नहीं बैठी रहूंगी

चौदह वर्ष तुम्हारी प्रतीक्षा में।

मैं ब्याही गई थी तुम संग

या तुम ब्याहे गये थे राम संग।

राम संग गई थी सीता

किसे छोड़ गये थे तुम मेरे संग।

द्रौपदी हूं अगर

तो पांडवों की चालाकी जान चुकी हूं।

माता की आज्ञा के इतने ही थे अनुसार

तो क्यों खाने पहुंचे थे

दुर्योधन से जुए में हार।

द्रौपदी अब बनेगी नारी

नहीं चाहिए उसे तुम्हारे मणि हार।

नहीं रह गई है वह केवल

तुम्हारी इच्छा पूर्त्तियों का आधार।

कर लेगी वह अपनी रक्षा

स्वयं ही जयद्रथ से

हे युधिष्ठिर !

नहीं चाहिए उसे तुम्हारी सम्बल।

तुम स्वयं तो बच लो पहले कर्ण से।

तुम्हारी सोलह हज़ार रानियों में

हे कृष्ण ! नहीं चाहिए स्थान मुझे।

रह लूंगी कुंवारी ही

नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान मुझे।

तुम्हारे लिए हे राम !

मैंने छोड़ी सारी सुख सुविधा, राज पाट

और तुमने ! तुमने !

एक धोबी के कहने से छोड़ दिया मुझे।

तो स्वयं ही सिद्ध किया

कि अग्नि-परीक्षा

मेरे अपमान का एक अद्भुत ढंग था।

और बहाना ! क्या सुन्दर था।

प्रजा का सुख था।

मैंने छोड़ दिया था तुम्हारे लिए सुख साज।

तो क्या तुम नहीं छोड़ सकते थे

मेरे लिए वही सुख राज।

और अब चाहते हो मैं गांधारी बनूं

फिरूं तुम्हारे पीछे पीछे आंखों पर पट्टी बांधे।

नहीं ! उस बंधी पट्टी को खोल

अपनी दृष्टि अपने पर ही डाल

बनूंगी स्वयं ही वज्र।

पर जानती हूं यह भी,

कि कृष्ण और दुर्योधन

अभी भी तुम्हारे अन्दर विद्यमान हैं।

लेकिन फिर भी हे पुरूष !

हर युग में तुम आओगे

मेरे ही आगे हाथ पसारे

हे मात: ! मुझे बना दो वज्र समान

जिससे, हर युग में मैं

कभी राम तो कभी कृष्ण

कभी कौरव तो कभी पाण्डव

तो कभी धृतराष्ट्र् बनकर

तुम्हें ही चोट पर चोट दे सकूं।

तुम्हारे ही अस्त्र से तुम्हें ही दबाउं

मुक्ति के गीत सुनाकर तुम्हें ही बन्दी बनाउं।

पर आज !

आज भी क्या है मेरे पास ?

सीता न बनूं, न बनूं गांधारी

राधा न बनूं, न बनूं द्रौपदी

या गांधारी भी न बनूं

तो क्या बन कर रहूं

बीसवीं सदी की नारी?

तो क्या यहां स्थितियां कुछ नेक हैं ?

हां हैं !

तुम्हारे हथकण्डे नये, बढ़िया, अनेक हैं।

या यूं कहूं फारेन मेक हैं।

यहां जकड़न और भी गहरी है।

नारी अभिशप्त हर जगह बेचारी है।

उसे देवी के आसन पर बिठाओ

मुक्ति के गीत सुनाओ, स्वपन दिखाओ

हर जगह तुम्हारी जीत है।

हर जगह तुम्हारी जीत है।

आज तो तुमने नया हथकण्डा अपनाया है

सारे संसार में

महिला अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष का नारा गुंजाया है।

नारी को स्वाधीन बनाने का,

अधिकार दिलाने का स्वांग रचाया है।

तुम देवी हो, तुममें प्रतिभा है,

बुद्धिमती हो, तुम सब कुछ कर सकती हो।

सफल गृहिणी हो।

यानी कि आया भी हो

मेहरी भी हो अवैतनिक

और रसोईये का काम तो

भली भांति जानती ही हो।

और दफ्तर !

वहां तो आज नारी ही प्रधान है।

बिल्कुल ठीक !

पहले पिसती थी एक पाट में

अब उसे पीसो चक्की के दो पाटों में।

घर के भीतर भी और घर के बाहर भी।

इस तरह नारी के शोषण की

व्यंग्य प्रहारों से उसे पीड़ित करने की

एक नई राह पाई है।

नारी ने एक बार फिर मार खाई है।

हर युग में यही होता आया है

यह युग भी इसका अपवाद नहीं।

यत्र नारयस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता

भुलावे का मन्त्र यह,

नारी का जीवन था, नारी का जीवन है।

नहीं बनना मुझे नारायणी

लालसा है मेरी

एक ऐसे जीवन की

एक ऐसा जीवन जीने की

जहाँ मैं रहूँ

सदा एक आम इंसान।

नहीं चाहिए

कोई पदवी कोई सम्मान

कोई वन्दन कोई अभिनन्दन।

रिश्तों में बाँध-बाँधकर मुझे

सूली पर चढ़ाते रहते हो।

रिश्ते निभाते-निभाते

जीवन बीत जाता है

पर कहाँ कुछ समझ आता है,

जोड़-तोड़-मोड़ में

सब कुछ उलझा-उलझा-सा

रह जाता है।

शताब्दियों से

एकत्र की गई

सम्मानों की, बलिदान की

एहसान की चुनरियाँ

उढ़ा देते हो मुझे।

इतनी आकांक्षाएँ

इतनी आशाएँ

जता देते हो मुझे।

पूरी नहीं कर पाती मैं

कहीं तो हारती मैं

कहीं तो मन मारती मैं।

अपने मन से कभी

कुछ सोच ही नहीं पाती मैं।

दुर्गा, काली, सीता, राधा, चण्डी,

नारायणी, देवी,

चंदा, चांदनी, रूपमती

झांसी की रानी, पद्मावती

और न जाने क्या-क्या

सब बना डालते हो मुझे।

किन्तु कभी एक नारी की तरह

भी जीने दो मुझे।

नहीं जीतना यह संसार मुझे।

दो रोटी खाकर,

धूप सेंकती,

अपने मन से सोती-जागती

एक आम नारी रहने दो मुझे।

नहीं हूँ मैं नारायणी।

नहीं बनना मुझे नारायणी ।

आत्मश्लाघा का आनन्द

अच्छा लगता है

जब

किसी-किसी एक दिन

पूरे साल में

बड़े सम्मान से

स्मरण करते हो मुझे।

मुझे ज्ञात होता है

कितनी महत्वपूर्ण हूं मैं

कितनी गुणी, जगद्जननी

मां, सुता, देवी, त्याग की मूर्ति,

इतने शब्द, इतनी सराहना

लबालब भर जाता है मेरा मन

और उलीचने लगते हैं भाव।

फिर

सालती हैं

यह स्मृतियां पूरे साल।

सम्मान पत्र

व्यंग्योक्तियों से

महिमा-मण्डित होने लगते हैं।

रसोई में टांग देती हूं

सम्मान-पत्रों को

हल्दी-नमक से

तिलक करती हूं सारा साल]

कभी-कभी

बर्तनों की धुलाई में

मिट जाती है लिखाई

निकल बह जाते हैं

नाली से

लुगदी बन फंसतीं है कहीं

और फिर पूरा वर्ष

निकल जाता है

सफ़ाई अभियान में।

वर्ष में कई बार याद आता है

नारी तू नारायणी।

और हम चहक उठते हैं

मिले इस कुछ दिवसीय सम्मान से।

अपना गुणगान

आप ही करने लगते हैं।

आत्मश्लाघा का भी तो

एक अपना ही आनन्द होता है।

चल आज लड़की-लड़की खेलें

चल आज लड़की-लड़की खेलें।

-

साल में

तीन सौ पैंसठ दिन।

कुछ तुम्हारे नाम

कुछ हमारे नाम

कुछ इसके नाम

कुछ उसके नाम।

रोज़ सोचना पड़ता है

आज का दिन

किसके नाम?

कुछ झुनझुने लेकर

घूमते हैं हम।

आम से खास बनाने की

चाह लिए

जूझते हैं हम।

समस्याओं से भागते

कुछ नारे

गूंथते हैं हम।

कभी सरकार को कोसते

कभी हालात पर बोलते

नित नये नारे

जोड़ते हैं हम।

हालात को समझते नहीं

खोखले नारों से हटते नहीं

वास्तविकता के धरातल पर

चलते नहीं

सच्चाई को परखते नहीं

ज़िन्दगी को समझते नहीं

उधेड़-बुन में लगे हैं

मन से जुड़ते नहीं

जो करना चाहिए

वह करते नहीं

बस बेचारगी का मज़ा लेते हैं

फिर आनन्द से

अगले दिन पर लिखने के लिए

मचलते हैं।

नारी स्वाधीनता की बात

मैं अक्सर

नारी स्वाधीनता की

बहुत बात करती हूँ।

रूढ़ियों के विरुद्ध

बहुत आलेख लिखती हूँ।

पर अक्सर

यह भी सोचती हूँ

कि समाज और जीवन की

सच्चाई से

हम मुँह तो मोड़ नहीं सकते।

जीवन तो जीवन है

उसकी धार के विपरीत

तो जा नहीं सकते।

वैवाहिक संस्था को हम

नकार तो नहीं सकते।

मानती हूँ मैं

कि नारी-हित में

शिक्षा से बड़ी कोई बात नहीं।

किन्तु परिवार को हम

बेड़ियाँ क्यों मानने लगे हैं

रिश्तों में हम

जकड़न क्यों महसूस करने लगे हैं।

पर्व-त्यौहार

क्यों हमें चुभने लगे हैं,

रीति-रिवाज़ों से क्यों हम

कतराने लगे हैं।

परिवार और शिक्षा

कोई समानान्तर रेखाएँ नहीं।

जीवन का आधार हैं ये

भरा-पूरा संसार हैं ये।

रूढ़ियों को हटायें

हाथ थाम आगे बढ़ाएँ।

जीवन को सरल-सुगम बनाएँ।

भुगतो अब

कल तक कहते थे

तू बोलती नहीं

भाव अपने तोलती नहीं।

अभिव्यक्ति की आज़ादी लो

अपनी बात खुलकर बोल दो।

चुप रहना अपराध है

न सुन किसी की ग़लत बात

न सहना किसी का बेबात घात

सच कहना सीख

गलत को गलत कहना सीख।

सही की सही परख कर,

आवरण हटा

खुलकर जीना सीख।

किन्तु

क्यों ऐसा हुआ

ज्यों ही मैं बोली

एक तहलका-सा मचा हुआ।

दूर-दूर तक शोर हुआ।

किसी की पोल खुली।

किसी की ढोल बजी।

किसी के झूठ की बोली लगी।

कभी सन्नाटा छाया

तो कभी सन्नाटा टूटा।

भीड़ बढ़ी, भीड़ बढी,

चिल्लाई मुझ पर

बस करो, अब बस करो!

पर अब कैसे बस करो।

पर अब क्यों बस करो।

भुगतो अब!!!

विध्वंस की बात कर सकें

कहीं अच्छा लगता है मुझे

जब मैं देखती हूं

कि

नवरात्र आरम्भ होते ही

याद आती हैं मां

आह्वान करते हैं

दुर्गा, काली, चण्डी

सहस्त्रबाहु, सहस्त्रवाहिनी का ,

मूर्तियां सजाते हैं

शक्तियों की बात करते हैं।

शीश नवाते हैं

मांगते हैं कृपा, आशीष, रक्षा-कवच।

दुख-निवारण की बात करते हैं,

दुष्टों के संहार की आस करते हैं।

बस आशाएं, आकांक्षाएं, दया, कृपा

की मांग करते हैं।

याद आते हैं तो चढ़ावे

मन्नतें, मान्यताएं,

कन्या पूजन, व्रतोपवास,गरबा।

मन्दिरों की कतारें,

उत्सव ही उत्सव मनाते हैं,

अच्छा लगता है सब।

मन मुदित होता है

इस आनन्दमय संसार को देखकर।

किन्तु क्यों हम

आह्वान नहीं करते

कि मां

हमें भी दे वह शक्ति

जो दुष्टों का संहार कर सके

आवश्यकता पड़ने पर धार बन सके

प्रपंच छोड़कर

जीवन का आधार बन सके

उन नव रूपों का

कुछ अंश आत्मसात कर सकें

रोना-गिड़गिड़ाना छोड़कर

आत्मसम्मान की बात कर सकें

सिसकना छोड़कर

स्वाभिमान की बात कर सकें।

दुर्गा, काली, चण्डी,

सहस्त्रबाहु, सहस्त्रवाहिनी

जब जैसी आन पड़े

वैसा रूप धर सकें

यूं तो निर्माण की बात करते हैं

पर ज़रूरत पड़ने पर

विध्वंस की बात कर सकें।

ये औरतें

हर औरत के भीतर एक औरत है

और उसके भीतर एक और औरत।

यह बात स्वयं औरत भी नहीं जानती

कि उसके भीतर

कितनी लम्बी कड़ी है इन औरतों की।

धुरी पर घूमती चरखी है वह

जिसके चारों ओर

आदमी ही आदमी हैं

और वह घूमती है

हर आदमी के रिश्ते में।

वह दिखती है केवल

एक औरत-सी,

सजी-धजी, सुन्दर , रंगीन

शेष सब औरतें

उसके चारों ओर

टहलती रहती हैं,

उसके भीतर सुप्त रहती हैं।

कब कितनी औरतें जाग उठती हैं

और कब कितनी मर जाती हैं

रोज़ पैदा होती हैं कितनी नई औरतें

उसके भीतर

यह तो वह स्वयं भी नहीं जानती।

लेकिन,

ये औरतें संगठित नहीं हैं

लड़ती-मरती हैं,

अपने-आप में ही

अपने ही अन्दर।

कुछ जन्म लेते ही

दम तोड़ देती हैं

और कुछ को

वह स्वयं ही, रोज़, हर रोज़

मारती है,

वह स्वयं यह भी नहीं जानती।

औरत के भीतर सुप्त रहें

भीतर ही भीतर लड़ती-मरती रहें

जब तक ये औरतें,

सिलसिला सही रहता है।

इनका जागना, संगठित होना

खतरनाक होता है समाज के लिए

और, खतरनाक होता है

आदमी के लिए।

जन्म से लेकर मरण तक

मरती-मारती औरतें

सुख से मरती हैं।

अपना मान करना सीख

आधुनिकता के द्वार पर खड़ी नारी

कहने को आकाश छू रही है

पाताल नाप रही है

पुरुषों के साथ

कंधे से कंधा मिलाकर

चलने की शान मार रही है

घर-बाहर दोनों मोर्चों पर

जीतती नज़र आ रही है।

अपने अधिकारों की बात करती

कहीं भी कमतर

नज़र न आ रही है।

किन्तु यहां

क्यों मौन साध रही है?

न मोम की गुड़िया है,

न लाचार, अपंग।

फिर क्यों इस मोर्चे पर

हर बार

पराजित-सी हार रही है।

.

पाखण्डों और परम्पराओं में

भेद करना सीख।

अपने हित में

अपने लिए बात करना सीख।

रूढ़ियों और रीतियों में

पहचान करना सीख।

अपनी कोमल-कान्त छवि से

बाहर निकल

गलत-सही में भेद करना सीख।

आवाज़ उठा

अपने लिए निर्णय लेना सीख।

सिर उठा,

आंख तरेर, आंख दिखा

आंख से आंख मिला

न डर।

तर्क कर, वितर्क कर

दो की चार कर

अपनी राहें आप नाप

हो निडर।

अपने कंधे पर अपना हाथ रख

अपने हाथ में अपना हाथ ले

न डर।

सब बदल गये, सब बदल गया।

तू भी बदल।

अपना मान करना सीख।

अपना मान रखना सीख।

बेटा-बेटी एक समान

बेटी ने पूछा

मां, बेटा-बेटी एक समान!

मां बोली,

हां हां, बेटा-बेटी एक समान!

बेटी बोली,

मां तो अब से कहना

मैं अपने बेटे को

बेटी समान मानती हूं।

कभी धरा कभी गगन को छू लें

चल री सखी

आज झूला झूलें,

कभी धरा

तो कभी

गगन को छू लें,

डोर हमारी अपने हाथ

जहां चाहे

वहां घूमें।

चिन्ताएं छूटीं

बाधाएं टूटीं

सखियों संग

हिल-मिल मन की

बातें हो लीं,

कुछ गीत रचें

कुछ नवगीत रचें,

मन के सब मेले खेंलें

अपने मन की खुशियां लें लें।

नव-श्रृंगार करें

मन से सज-संवर लें

कुछ हंसी-ठिठोली

कुछ रूसवाई

कभी मनवाई हो ली।

मेंहदी के रंग रचें

फूलों के संग चलें

कभी बरसे हैं घन

कभी तरसे है मन

आशाओं के दीप जलें

हर दिन यूं ही महक रहे

हर दिन यूं ही चहक रहे।

चल री सखी

आज झूला झूलें

कभी धरा

तो कभी

गगन को छू लें।

तीन शब्द

ज़िन्दगियां

कुछ शब्दों में बंधकर

रह जाती हैं,

बंधक बन जाती हैं,

फिर वे तीन हो

या तेरह

कोई फ़र्क नहीं पड़ता।

बात कानून की नहीं

मन की है, और शायद सोच की।

कानून

कहां-कहां, किस-किसके

घर जायेगा

देखने के लिए

कि कुछ और शब्दों से

या फिर बिना शब्दों के भी

आहत होती हैं, घातक होती हैं।

परदे

आज भी पड़े हैं

चेहरों पर, सोच पर, नज़र पर

कब उतरेंगे, कैसे उतरेंगे

कितनी सदियां लग जाती हैं,

केवल एक भाव बदलने के लिए।

और जब तक वह बदलता है

टूटता है,

कुछ नया जुड़ जाता है

और हमें फिर खड़ा होना पड़ता है

एक नई लड़ाई के लिए

सदियों-सदियों तक।

कच्चे घड़े-सी युवतियां

कच्चे घड़े-सी होती हैं

ये युवतियां।

घड़ों पर रचती कलाकृति

न जाने क्या सोचती हैं

ये युवतियां।

रंग-बिरंगे वस्त्रों से सज्जित

श्रृंगार का रूप होती हैं

ये युवतियां।

रंग सदा रंगीन नहीं होते

ये बात जानती हैं

केवल, ये युवतियां।

हाट सजता है,

बाट लगता है,

ठोक-बजाकर बिकता है,

ये बात जानती हैं

केवल, ये युवतियां।

कला-संस्कृति के नाम पर

बैठक की सजावट बनते हैं]

सजते हैं घट

और चाहिए एक ओढ़नी

जानती हैं सब

केवल, ये युवतियां।

बातें आसमां की करते हैं

पर इनके जीवन में तो

ठीक से धरा भी नहीं है

ये बात जानती हैं

केवल, ये युवतियां।

कच्चे घड़ों की ज़िन्दगी

होती है छोटी

इस बात को

सबसे ज़्यादा जानती हैं

ये युवतियां।

चाहिए जल की तरलता, शीतलता

किन्तु आग पर सिंक कर

पकते हैं घट

ये बात जानती हैं

केवल, ये युवतियां।