समझिए समय की दरकार

हाथ मिलाना मना है, समझाया था, कीजिए नमस्कार।

चेहरों के भाव परखिए, आंखों के भाव समझिए सरकार।

कौन जाने किसके हाथों में कांटें छुपे हैं, कहां चुभेंगें,

मन को परखना सीखिए, यही है समय की दरकार।

विश्वगुरू बनने की बात करें

विश्वगुरू बनने की बात करें, विज्ञान की प्राचीन कथाएं पढ़े हम शान से।

सवा सौ करोड़ में सवा लाख सम्हलते नहीं, रहें न जाने किस मान में।

अपने ही नागरिक प्रवासी कहलाते, विश्व-पर्यटन का कीर्तिमान बना

अब लोकल-वोकल की बात करें, यही कथाएं चल रहीं हिन्दुस्तान में।

जग में न मिला अपनापन

सुख के दिन बीते, दुख के बीहड़ में नहीं दिखता अपनापन।

अपने सब दूर हुए, दृग तरसें, ढूंढे जग में न मिला अपनापन।

द्वार बन्द मिले, पहचान खो गई, दूर तलक न मिला कोई,

सत्य को जानिए, आप ही बनिए हर हाल में अपना संकटमोचन।

अभिनन्दन करते मातृभूमि का

वन्दन करते, अभिनन्दन करते मातृभूमि का जिस पर हमने जन्म लिया।

लोकतन्त्र देता अधिकार असीमित, क्या कर्त्तव्यों की ओर कभी ध्यान दिया।

देशभक्ति के नारों से, कुछ गीतों, कुछ व्याखानों से, जय-जय-जयकारों से ,

पूछती हूं स्वयं से, इससे हटकर देशहित में और कौन-कौन-सा कर्म किया।

इंसानों से काम करेंगें

इंसानों में रहते हैं तो इंसानों से काम करेंगें

आग जलाई तुमने हम सेंककर शीत हरेंगे

बाहर झड़ी लगी है, यहीं बितायेंगे दिन-रात

यहीं बैठकर रोटी-पानी खाकर पेट भरेंगे।

जीवन की लम्बी राहों में

जीवन की लम्बी राहों में उलझे-बिखरे रस्ते हैं यादों के।

पीछे मुड़कर देखें तो कुछ मोती , कुछ कण्टक हैं वादों के।

किसने साथ दिया, कौन संग चला जीवन भर, क्या सोचना,

क्यों साथ लेकर चलें अकारण ही भरी संवादों के विवादों के ।

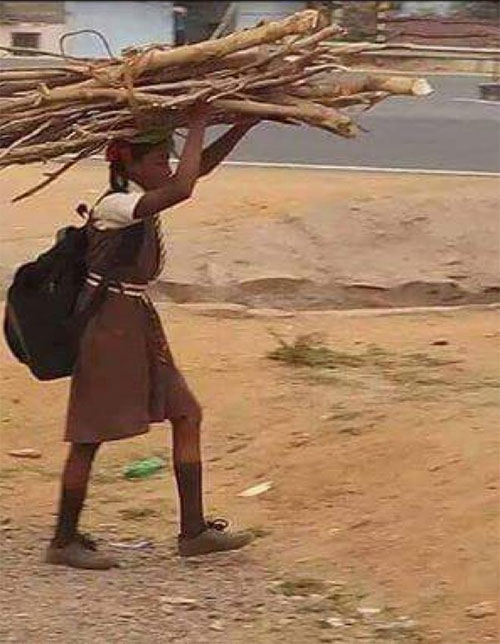

मेहनत करते हैं जीते हैं

मां ने बोला था कल लोहड़ी है, लकड़ी का न हुआ है इंतज़ाम

विद्यालय में कुछ पुराने पेड़ कटे थे, मैं ले आई माली से मांग

बस हर वक्त भूख, रोटी, लड़की, शोषण की ही बात मत कर

मेहनत करते हैं, जीते हैं अपने ढंग से, यह लो तुम भी मान

फहराता है तिरंगा

प्रकृति के प्रांगण में लहराता है तिरंगा

धरा से गगन तक फहराता है तिरंगा

हरीतिमा भी गौरवान्वित है यहां देखो

भारत का मानचित्र सजाता है तिरंगा

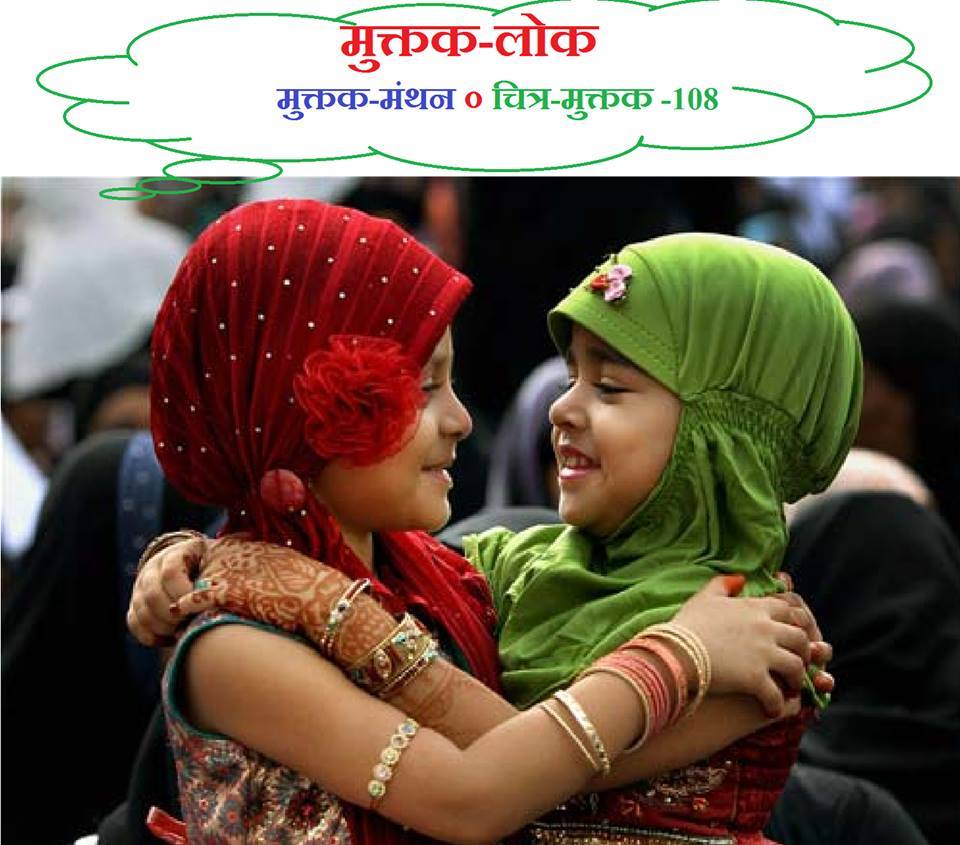

पहचान खोकर मिले हैं खुशियां

कल खेली थी छुपन-छुपाई आज रस्सी-टप्पा खेलेंगे।

मैं लाई हूं चावल-रोटी, हिल-मिलकर चल खालेंगे।

तू मेरी चूड़ी-चुनरी ले लेना, मैं तेरी ले लेती हूं,

मां कैसे पहचानेगी हमको, मज़े-मज़े से देखेंगे।

बांसुरी अब भावशून्य हो गई

कृष्ण तेरी बांसुरी अब

भावशून्य हो गई।

राधा तेरे नृत्य की गति भी

कहीं खो गई।

छोड़ अब ये रास लीला,

प्रेम मनुहार की बातें।

चक्र उठा,

कंस, दु:शासन,दुर्योधनों की

भीड़ भारी हो गई।

संगीतकार हूं मैं

एक मधुर संगीतकार हूं कोई तो मुझको सुन लो जी।

टर्र टर्र करता हूं एक नया राग है तुम गुन लो जी।

हरी भरी बगिया में बैठा हूं गीता गाता हूं आनन्दित हूं,

गायन प्रतियोगिता के लिए मुझसे एक नई धुन लो जी।

बहकती हैं पत्तियों पर ओस की बूंदें

छू मत देना इन मोतियों को टूट न जायें कहीं।

आनन्द का आन्तरिक स्त्रोत हैं छूट न जाये कहीं।

जब बहकती देखती हूं इन पत्तियों पर ओस की बूंदे ,

बोलती हूं, ठहर-ठहर देखो, ये फूट न जाये कहीं ।

साथ समय के चलना होगा

तुमको क्यों ईर्ष्या होती है मैंने भी आई-फोन लिया है।

साथ समय के चलना होगा इतना मैंने समझ लिया है।

चिट्ठियां-विट्ठियां पीछे छूटीं, इतना ज्ञान मिला है मुझको,

ई-मेल, फेसबुक, ट्विटर सब कुछ मैंने खोल लिया है।

कर्मनिष्ठ जीवन तो जीना होगा

ये कैसा रंगरूप अब तुम ओढ़कर चले हो,

क्यों तुम दुनिया से यूं मुंह मोड़कर चले हो,

कर्मनिष्ठ-जीवन में विपदाओं से जूझना होगा,

त्याग के नाम पर कौन से सफ़र पर चले हो।

प्रकृति है जीवन सौन्दर्य

रक्त पीत वर्ण में बासंती बयार फ़लक है।

आकर्षित करता तुम्हारा रूप दृष्टि ललक है।

न जाने कब छा जायें घटाएं, बदले मौसम,

जीवन के सौन्दर्य की यह बस एक झलक है।

रसते–बसते घरों में खुशियां

रसते–बसते घरों में खुशियां चकले-बेलने की ताल पर बजती हैं।

मां रोटी पकाती है, घर महकता है, थाली-कटोरी सजती है।

देर शाम घर लौटकर सब साथ-साथ बैठते, हंसते-बतियाते,

निमन्त्रण है तुम्हें, देखना घर की दीवारें भी गुनगुनाने लगती हैं।

गूगल गुरू घंटाल

कम्प्यूटर जी गुरू हो गये, गूगल गुरू घंटाल

छात्र हो गये हाई टैक, गुरू बैठै हाल-बेहाल

नमन करें या क्लिक करें, समझ से बाहर बात

स्मार्ट बोर्ड, टैबलैट,पी सी, ई पुस्तक में उलझे

अपना ज्ञान भूलकर, घूम रहे, ले कंधे बेताल

आॅन-लाईन शिक्षा बनी यहाँ जी का जंजाल

लैपटाॅप खरीदे नये-नये, मोबाईल एंड््रायड्

गूगल बिन ज्ञान अधूरा यह ले अब तू जान

गुरुओं ने लिंक दिये, नैट ने ले लिए प्राण

रोज़-रोज़ चार्ज कराओ, बिल ने ले ली जान

सपने अपने - अपने सपने

रेत के घर बनाने की एक कोशिश तो ज़रूर करना।

आकाश पर कसीदे काढ़ने की एक कोशिश तो ज़रूर करना।

जितनी चादर हो उतने पैर फैलाकर तो सभी सो लेते हैं,

आकाश पैरों पर थाम एक बार सोने की कोशिश ज़रूर करना।

सौन्दर्य निरख मन हरषा

पलभर में धूप निकलती, कभी बादल बरसें कण-कण।

धरा देखो महक रही, कलियां फूल बनीं, बहक रहा मन।

पल्लव झूम रहे, पंछी डाली-डाली घूम रहे, मन हरषा,

सौन्दर्य निरख, मन भी बहका, सब कहें इसे पागलपन।a

सुन्दर है संसार

जीवन में

बहुत कुछ अच्छा मिलता है,

तो बुरा भी।

आह्लादकारी पल मिलते हैं,

तो कष्टों को भी झेलना पड़ता है।

सफ़लता आंगन में

कुलांचे भरती है,

तो कभी असफ़लताएं

देहरी के भीतर पसरी रहती हैं।

छल और प्रेम

दोनों जीवन साथी हैं।

कभी मन में

डर-डर कर जीता है,

तो कभी साहस की सीढ़ियां

हिमालय लांघ जाती हैं।

जीवन में खट्टा-मीठा सब मिलता है,

बस चुनना पड़ता है।

और प्रकृति के अद्भुत रूप तो

पल-पल जीने का

संदेश दे जाते हैं,

बस समझने पड़ते हैं।

एक सौन्दर्य

हमारे भीतर है,

एक सौन्दर्य बाहर।

दोनों को एक साथ जीने में

सुन्दर है संसार।

कामना मेरी

और सुन्दर हो संसार।

वक्त की करवटें

जिन्दगी अब गुनगुनाने से डरने लगी है।

सुबह अब रात-सी देखो ढलने लगी है।

वक्त की करवटें अब समझ नहीं आतीं,

उम्र भी तो ढलान पर चलने लगी है।

बस बातें करने में उलझे हैं हम

किस विवशता में कौन है, कहां है, कब समझे हैं हम।

दिखता कुछ और, अर्थ कुछ और, नहीं समझे हैं हम।

मां-बेटे-से लगते हैं, जीवनगत समस्याओं में उलझे,

नहीं इनका मददगार, बस बातें करने में उलझे हैं हम।

कब छूटेगी यह नाटकबाजी

देह पर पुस्तक-सज्जा से

पढ़ना नहीं आ जाता।

मांग में कलम सजाने से

लिखना नहीं आ जाता।

कपोत उड़ाने भर से

स्वाधीनता के द्वार

उन्मुक्त नहीं हो जाते।

पहले हाथ की बेड़ियां

तो तोड़।

फिर सोच,

कान के झुमके,

माथे की टिकुली,

नाक की नथनी,

और नर्तन मुद्रा के साथ,

इन फूलों के बीच

कितनी सजती हो तुम।

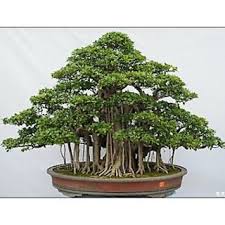

मन में बोनसाई रोप दिये हैं

विश्वास का आकाश

आज भी उतना ही विस्तारित है

जितना पहले हुआ करता था।

बस इतनी सी बात है

कि हमने, अपने मन में बसे

पीपल, वट-वृक्ष को

कांट-छांट कर

बोनसाई रोप दिये हैं,

और हर समय खुरपा लेकर

जड़ों को खोदते रहते हैं,

कहने को निखारते हैं,

सजाते-संवारते हैं,

किन्तु, वास्तव में

अपनी ही कृति पर अविश्वास करते हैं।

तो फिर किसी और से कैसी आशा।

हैं तो सब इंसान ही

एक असमंजस की स्थिति में हूं।

शब्दों के अर्थ

अक्सर मुझे भ्रमित करते हैं।

कहते हैं

पर्यायवाची शब्द

समानार्थक होते हैं,

तब इनकी आवश्यकता ही क्या ?

इंसान और मानव से मुझे,

इंसानियत और मानवीयता का बोध होता है।

आदमी से एक भीड़ का,

और व्यक्ति से व्यक्तित्व,

एकल भाव का।

.

शायद

इन सबके संयोग से

यह जग चलता है,

और तब ईश्वर यहीं

इनमें बसता है।

किसकी टोपी किसका सिर

बचपन में कथा पढ़ी है,

टोपी वाला टोपी बेचे,

पेड़ के नीचे सो जाये।

बन्दर उसकी टोपी ले गये,

पेड़ पर बैठे उसे चिड़ायें।

टोपी पहने भागे जायें।

बन्दर थे पर नकल उतारें।

टोपी वाले ने आजमाया

अपनी टोपी फेंक दिखलाया।

बन्दरों ने भी टोपी फेंकी,

टोपी वाला ले उठाये।

.

हर पांच साल में आती हैं,

टोपी पहनाकर जाती हैं।

समझ आये तो ठीक

नहीं तो जाकर माथा पीट।

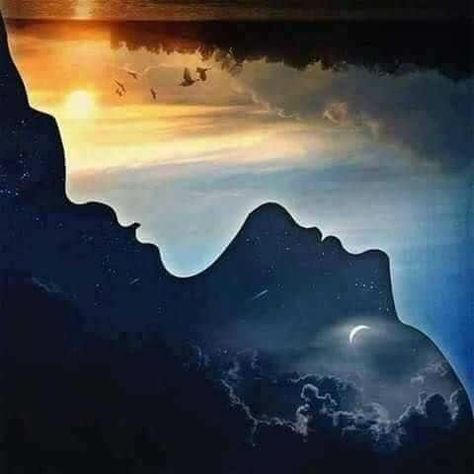

प्रकाश तम में कहीं सिमटा है

मन में आज एक द्वंद्व है,

सब उल्टा-सुल्टा।

चांद-सितारे मानों भीतर,

सूरज कहीं गायब है।

धरा-गगन एकमेक हुए,

न अन्तर कोई दिखता है।

आंख मूंद जगत को निरखें,

कौन, कहां, कहीं दिखता है।

सब सूना-सूना-सा लगता है,

मन न जाने कहां भटकता है।

सुख-दुख से परे हुआ है मन,

प्रकाश तम में कहीं सिमटा है।

असमंजस में रहते हैं हम

कितनी बार,

हम समझ ही नहीं पाते,

कि परम्पराओं में जी रहे हैं,

या रूढ़ियों में।

.

दादी की परम्पराएं,

मां के लिए रूढ़ियां थीं,

और मां की परम्पराएं

मुझे रूढ़ियां लगती हैं।

.

हमारी पिछली पीढ़ियां

विरासत में हमें दे जाती हैं,

न जाने कितने अमूल्य विचार,

परम्पराएं, संस्कृति और व्यवहार,

कुछ पुराने यादगार पल।

इस धरोहर को

कभी हम सम्हाल पाते हैं,

और कभी नहीं।

कभी सार्थक लगती हैं,

तो कभी अर्थहीन।

गठरियां बांधकर

रख देते हैं

किसी बन्द कमरे में,

कभी ज़रूरत पड़ी तो देखेंगे,

और भूल जाते हैं।

.

ऐसे ही पीढ़ी-दर-पीढ़ी

सौंपी जाती है विरासत,

किसी की समझ आती है

किसी की नहीं।

किन्तु यह परम्परा

कभी टूटती नहीं,

चाहे गठरियों

या बन्द कमरों में ही रहें,

इतना ही बहुत है।

नेताजी का आसन

नेताजी ने कुर्सी त्याग दी

और भूमि पर आसन बिछाकर बैठ गये।

हमने पूछा, ऐसा क्यों किया आपने।

वैसे तो हमें पता है,

कि आपकी औकात ज़मीन की ही है,

किन्तु

कुर्सी त्यागना तो बहुत महानता की बात है,

कैसे किया आपने यह साहस।

नेताजी मुस्कुराये, बोले,

क्या तुम्हें भी बताना पड़ेगा,

कि कुर्सी की चार टांगे होती हैं

और इंसान की दो।

कोई भी, कभी भी पकड़कर

कोई-सी भी टांग खींच देता था।

अब हम भूमि पर, आसन जमाकर

पालथी मारकर बैठ गये हैं,

कोई दिखाये हमारी टांग खींचकर।

समझदारी की बात यह

कि कुर्सी के पीछे

तो लोग भागते-छीनते दिखाई देते हैं,

कभी आपने देखा है किसी को

आसन छीनते।

अब गांधी जी भी तो

भूमि पर आसन जमाकर ही बैठते थे,

कोई चला उनकी राह पर

आज तक मांगा उनका आसन किसी ने क्या।

नहीं न !

अब मैं नेताजी को क्या समझाती,

गांधी जी का आसन तो उनके साथ ही चला गया।

और नेताजी आपका आसन ,

आधुनिक भारतीय राजनीति का आसन है,

आप पालथी मारे यूं ही बैठे रह जायेंगे,

और जनता कब आपके नीचे से

आपका आसन खींचकर चलती बनेगी,

आपको पता भी नहीं चलेगा।

सरकारी कुर्सी

आज मैं

कुर्सी लेने बाज़ार गई।

विक्रेता से कुर्सी दिखाने के लिए कहा।

वह बोला,

कैसी कुर्सी चाहिए आपको ?

मेरा सीधा-सा उत्तर था ।

सुविधाजनक,

जिस पर बैठकर काम किया जा सके

जैसी कि सरकारी कार्यालयों में होती है।

उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट आ गई

तो ऐसे बोलिए न मैडम

आप घर में सरकारी कुर्सी जैसी

कुर्सी चाहती है।

लगता है किसी सरकारी दफ़्तर से

सेवानिवृत्त होकर आई हैं