छायावाद

छायावादी साहित्य को हिन्दी का स्वर्ण युग कहा जाता है। @ब्रज भाषा से निकलकर हिन्दी खड़ी बोली, द्विवेदी काल की इतिवृत्तात्मकता स्थूलता और नैतिकता के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप से बाहर आकर छायावादी काल ने हिन्दी साहित्य को एक नवीन चिन्तन, भाषा एवं स्वच्छन्दता प्रदान की।

साहित्य की कोई ऐसी विधा नहीं जो इस काल में विकसित न हुई हो। भाषा की प्रांजलता, नवीन भावों की अभिव्यक्ति, सांस्कृतिक चेतना की लहर, कालानुसार विषय, काव्य-रूढ़ियों से मुक्ति, प्रेम, प्रकृति प्रेम, राष्ट्रवाद, एक नवीन सौन्दर्यबोध को रूपायित करती, रहस्यवाद, प्रगतिवाद एवं नई कविता की ओर बढ़ते कदम, छायावादी कविता ने साहित्य लेखन की दिशा ही बदल दी। इस काल में काव्य विधा ही प्रधान रही, यद्यपि नाटक, संस्मरण, निबन्ध, उपन्यास एवं अन्य गद्य विधाओं में भी उत्कृष्ट साहित्य का सृजन हुआ।

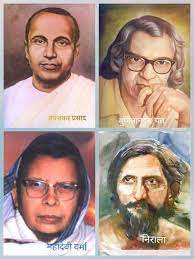

1918 से 1936 तक का काल छायावादी काल माना जाता है। वर्ष 1921 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित लेख ‘हिन्दी में छायावाद’से ही इस काल के साहित्य को छायावाद नाम मिला, यह माना जाता है। मुकुटधर पाण्डेय को ही इस नामकरण का श्रेय दिया गया है। छायावाद के चार प्रमुख स्तम्भ माने जाते हैं: जयशंकर प्रसाद (30 जनवरी 1889-15 नवंबर 1937) सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (21 फ़रवरीए 1896- 15 अक्टूबर 1961) सुमित्रानंदन पंत (20 मई 1900 28 दिसंबर 1977) महादेवी वर्मा (26 मार्चए 1907-11 सितम्बर 1987)

हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में इन चारों में वैयक्तिक आवेगों की आयासहीन अभिव्यक्ति है, चारों की कविताओं में कल्पना अविरल प्रवाह से घन-संश्लिष्ट आवेगों की उमड़ती हुई भावधारा का प्राबल्य है।, जयशंकर प्रसाद की संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली, प्रवाह, अद्भुत सौन्दर्यात्मक प्रकृति चित्रण, सुमित्रानन्दन पन्त की कोमलकान्त पदावली, प्रेम व सौन्दर्य की अभिव्यक्ति, महादेवी वर्मा की कोमल भावों से परिपूर्ण मन को छूती रचनाएं और सूर्यकान्त त्रिपाठी की नवीन भाषा-शैली, बेबाक लेखन, भावों का खुलापन, नई कविता की ओर बढ़ते कदम एवं छन्दमुक्त रचनाएं पूर्ण छायावाद युग को सार्थक करते हैं।

छायावादी काव्य को प्रसाद ने प्रकृति-तत्व दिया, निराला ने मुक्त छन्द दिया, पन्त ने सरसता एवं कोमलता दी तो महादेवी ने उसे सप्राणता एवं भावात्मकता देकर सम्पन्न किया।

छायावाद को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न आलोचकों ने अनेक परिभाषाएं दी हैं एवं व्याख्यायित किया है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने छायावाद का अर्थ दो रूपों में बताया है : प्रथम रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के अर्थ में । महादेवी वर्मा ने छायावाद का मूल दर्शन सर्वात्मवाद माना है।

बाबू गुलाबराय, डा. रामकुमार वर्मा, शान्तिप्रिय द्विवेदी छायावाद और रहस्यवाद में कोई विशेष भेद नहीं मानते। उनके अनुसार छायावाद और रहस्यवाद दोनों ही मानव और प्रकृति का एक आध्यात्मिक आधार बनाकर एकात्मवाद की पुष्टि करते हैं। उनके अनुसार आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग्विलास रहस्यवाद है और वही छायावाद है। आचार्य नन्दुलारे वाजपेयी के शब्दों में मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किन्तु व्यक्त सौन्दर्य में आध्यात्मिक छाया का भान छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। गंगाप्रसाद पाण्डेय के शब्दों में छायावाद नाम से ही उसकी छायात्मकता स्पष्ट है। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को अपने ढंग से स्पष्ट करते हुए लिखा है कि कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश-विदेश की सुन्दरी के बाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिन्दी में उसे छायावद के नाम से अभिहित किया गया। डा. देवराज छायावाद को आधुनिक पौराणिक धार्मिक चेतना के विरुद्ध आधुनिक लौकिक चेतना का विद्रोह स्वीकार करते हैं। डा. नगेन्द्र के शब्दों में छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव-पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है।

छायावाद अपने युग की राजनीतिक, स्वतन्त्रता आन्दोलन, धार्मिक और दार्शनिक परिस्थितियों से भी प्रभावित हुआ। छायावाद पर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, गांधी, टैगोर एवं अरविन्द जैसे महापुरुषों की भी छाप है। दर्शन के क्षेत्र में भी इन कवियों की रचनाओं में अद्वैतवाद एवं सर्वात्मवाद के भाव दृष्टिगत होते हैं। हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था, जिनमें मानवीय आचारों, क्रियाओं, चेष्टाओं और विश्वासों के बदले हुए और बदलते हुए मूल्यों को अंगीकार करने की प्रवृत्ति थी, जिनमें छंद, अलंकार, रस, ताल, लय आदि सभी विषयों में गतानुगतिकता से बचने का प्रयत्न था, शास्त्रीय रूढ़ियों के प्रति कोई आस्था नहीं दिखाई गई थी।

निर्विवाद रूप से सभी समीक्षक जयशंकर प्रसाद को ही छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। 1913-14 के आस-पास प्रसाद की कविताएं इन्दु पत्रिका में प्रतिमास प्रकाशित हो रही थीं जो बाद में कानन-कुसुम पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुईं। यद्यपि कुछ समीक्षक सुमित्रानन्दन पन्त को भी छायावाद का प्रवर्तक कवि मानते हैं किन्तु इस विषय में स्पष्ट कहा जा सकता है कि प्रसाद काव्य क्षेत्र में पन्त से पहले आये और उनकी रचनाओं में आरम्भ से ही छायावाद की मूलभूल प्रवृत्तियां-आत्मनिष्ठता, अन्तर्मुखी दृष्टि, प्रकृति के प्रति नवीन दृष्टिकोण, अभिव्यक्ति की नूतन शैली आदि मिलती है, इस कारण प्रसाद को ही निर्विवाद रूप से छायावाद के प्रवर्तक कवि के रूप में स्वीकार किया गया है।

हिन्दी के प्रमुख छायावादी कवि

-------.---------

जयशंकर प्रसाद

============

प्रसाद की रचनाओं में छायावाद का उत्तम स्वरूप मिलता है। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा-सम्पन्न साहित्यकार थे। वे कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, निबन्ध लेखन सभी विधाओं में पारंगत थे, किन्तु उनका कवि-रूप उनकी समस्त कृतियों में विद्यमान है। नौ वर्ष की आयु में उन्होंने कलाधर उपनाम से अत्यन्त मनोहर और सरस छन्द की रचना की। सत्रह वर्ष की आयु में इनकी रचनाएं इन्दु पत्रिका में प्रकाशित होने लगीं। उपरान्त ये कविताएं चित्राधार और कानन-कुसुम संग्रहों में प्रकाशित हुईं।

प्रेम तत्व की व्यंजना प्रसाद काव्य की प्रथम और प्रमुख प्रवृत्ति है। उनके द्वारा अभिव्यक्त प्रेम लौकिक होकर भी आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख है। नारी सौन्दर्य को सुन्दर रूप में प्रस्तुत करने में प्रसाद की लेखनी सर्वोत्तम है। उनका सौन्दर्य चित्रण स्थूल न होकर सूक्ष्म है। कामायनी में चित्रित श्रद्धा का सौन्दर्य हमें आकृष्ट करता है।

इसके अतिरिक्त काव्य और दर्शन का विलक्षण समन्वय प्रसाद की रचनाओं में मिलता है। दर्शन में भी प्रसाद वेदान्त दर्शन से ज़्यादा प्रभावित हैं। किन्तु कामायनी में उन्होंने जिस आनन्दवाद का प्रतिपादन किया है वह शैव दर्शन से प्रभावित है। कामायनी महाकाव्य कला की दृष्टि से छायावाद का सर्वोत्तम प्रतीक है एवं आंसू प्रसाद की अन्यतम कृतियां हैं।

भारतीय इतिहास, संस्कृति, के प्रति प्रेम, वैभवमय अतीत के प्रति आग्रह, मानवतावाद एवं प्रकृति का एक नये स्वरूप में चित्रण प्रसाद की रचनाओं की एक अन्य विशेषता है। प्रकृति का मानवीकरण, नवीन बिम्ब एवं प्रतीकों के माध्यम से प्रसाद की रचनाओं में प्रकृति सौन्दर्य मुखरित होकर बोलता है। उनकी भाषा में लाक्षणिकता, ध्वन्यात्मकता, चित्रमयता एवं उच्च कोटि की प्रतीकात्मकता है। उन्होंने हिन्दी साहित्य को नूतन भावराशि, नूतन अभिव्यंजना, नूतन भाषा शैली एवं कला-कौशल से समृद्ध किया है।

प्रसाद के अधिकांश नाटक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं जिनमें राष्ट्रप्रेम की भावना बहुत गहरे से है। नाटकों की कविताएं भी उनके देश-प्रेम, प्रकृति की अन्यतम अभिव्यक्ति, सौन्दर्य भाव को व्याख्यायित करती हैं

सुमित्रानन्दन पन्त

=========

पन्त का प्रथम काव्य-संग्रह पल्लव नवीन काव्य गुणों को लेकर हिन्दी साहित्य जगत में आया। पन्त की रचनाओं में सौन्दर्य के प्रति अत्यन्त कोमल मनोभाव हैं। पल्लव की भूमिका में ही कवि की सम्पूर्ण छायावादी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में इस भूमिका में समस्त छायावादी कविता के लिए क्षेत्र प्रस्तुत किया। इस भूमिका से पन्त की उस महत्वपूर्ण बौद्धिक क्षमता का पता लगता है जिसके द्वारा उन्होंने शब्दों की प्रकृति, उनकी अर्थबोधन क्षमता, उनके अर्थों के भेदक पहलुओं की विशिष्टता, छन्दों की प्रकृति, तुक और ताल का महत्व समझा था और समझने के बाद काव्य में प्रयोग किया था।

पन्त का छन्द-प्रवाह अत्यन्त शक्तिशाली है। प्रकृति और मानव-सौन्दर्य के सम्मिलन से उनकी रचनाओं में अद्भुत सौन्दर्य की सृष्टि होती है । कवि बंधी रूढ़ियों के प्रति कठोर नहीं है। मनुष्य के कोमल स्वभाव, अकृत्रिम प्रीति स्निग्ध हृदय और प्रकृति के विराट् और विपुल रूपों में अन्तर्निहित शोभा का ऐसा मनोहारी हृदयकारी चित्रण छायावादी काव्य में अन्यत्र नहीं देखा गया।

पन्त मूलतः गीतिकाव्य के एवं रोमांटिक कवि हैं। ज्योत्सना आदि नाटकों के सभी पात्र गीतिकाव्यात्मक एवं रोमांटिक हैं। उन्होंने कभी कथाकाव्य लिखने का प्रयास नहीं किया। उनके काव्य के तीन उत्थान हैं। प्रथम में वे छायावादी कवि हैं, द्वितीय में वे समाजवादी आदर्शों से चालित हैं और तीसरे में आध्यात्मिक। पन्त अरविन्द के आध्यात्मिक तत्वदर्शन से भी प्रभावित हैं। किन्तु पन्त वस्तुतः सौन्दर्य की महिमा के अनासक्त साक्षी कवि हैं। छायावाद को स्थापित करने में पन्त की रचनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है।

सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला

=============

निराला छायावादी कवियों में प्रमुख होते हुए भी एक नवीन विचारधारा लेकर चले। वे आरम्भ से ही विद्रोही कवि के रूप में दिखाई दिये। गतानुगतिका के प्रति तीव्र विद्रोह इनकी कविताओं में आदि से अन्त तक बना रहा। निराला की प्रतिभा बहुमुखी है। निबन्ध, आलोचना, उपन्यास भी निराला की लेखनी से लिखे गये हैं। व्यंग्य और कटाक्ष उनकी प्रायः सभी रचनाओं में देखा जा सकता है। निराला का छन्दों के प्रति विद्रोह छन्दों का विरोध नहीं था, वे भावों की , व्यक्तिगत अनुभूति के भावों को स्वछन्द अभिव्यक्ति को महत्व देना चाहते थे। उनके मुक्त छन्द में एक प्रकार का झंकार और ताल विद्यमान है। इनकी रचनाओं में कथाकाव्य के प्रति झुकाव देखा जा सकता है।

उनकी आरम्भिक रचनाओं में ही उनकी स्वच्छन्दतावादी प्रकृति पूरे वेग से मिलती है। वस्तुतः निराला से बढ़कर हिन्दी में स्वच्छन्दतावादी कवि नहीं है। उनकी तुम और मैं, जूही की कली जैसी कविताओं में कल्पनाओं का आवेग है जिस कारण यह रचनाएं अत्यन्त लोकप्रिय हुईं। तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा एवं सरोज-स्मृति जैसी कथात्मक रचनाएं निराला की सर्वोत्तम कृतियां हैं।

महादेवी वर्मा

===========

महादेवी वर्मा एक संवेदनशील कवियत्री हैं।उनकी रचनाएं गीतिकाव्यात्मक हैं लाक्षणिक वक्रता एवं मनोवृत्तियों की मूर्त योजना उनकी रचनाओं में विद्यमान है। महादेवी अपनी रचनाओं में अत्यधिक संवेदनशील हैं अतः उनकी रचनाओं में अनुभूति की गहन तीव्रता है। नीहार के बाद की रचनाओं में उनकी रचनाओं में रहस्यवादी प्रवृत्ति देखी जा सकती है। वेदनाभाव महादेवी की रचनाओं की प्रमुख विशेषता है। यद्यपि यह वेदनाभाव प्रियतम के अद्वैत का साधन रूप ही है तथापि महादेवी ने वेदना को आनन्द से सर्वथा उंचा स्थान दिया है। दुखानुभूति को लेकर महादेवी अज्ञात सत्ता की ओर उन्मुख हुई हैं। इस सत्ता को उन्होंने अपने प्रियतम के रूप में स्वीकार किया। प्रकृति का महादेवी के काव्य में भी प्रमुख स्थान है।

महादेवी के भाव एवं कला पक्ष दोनों ही सबल एवं समृद्ध हैं। भाषा अत्यन्त परिष्कृत, सरस एवं कोमल है। इनकी भाषा में लाक्षणिकता अधिक एवं अनुभूतियां अन्तर्मुखी हैं। तन्मयता, अनुभूति की तीव्रता तथा माधुर्य महादेवी के गीतों की प्रमुख विशेषताएं हैं।

यद्यपि छायावाद के ये ही चार कवि स्तम्भ माने जाते हैं किन्तु इस काल में अन्य अनेक कवियों ने उत्कृष्ट रचनाएं लिखीं जो तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, एवं कालिक चेतना से प्रभावित एवं छायावादी प्रवृत्तियों से भी प्रभावित रहीं।

हरिवंशराय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सियारामशरण गुप्त, भगवतीचरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्राकुमारी चौहान, रामकुमार वर्मा, पं. नरेन्द्र शर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, जानकी वल्लभ शास्त्री, उदयशंकर भट्ट, रामेश्वर शुक्ल अंचल, रामनरेश त्रिपाठी, आदि कवि भी इस काल के प्रभावी रचनाकार रहे।

इन कवियों की कविताएं यद्यपि छायावादी काल में रची गईं किन्तु इनकी रचनाओं पर इनकी अपनी दृष्टि अधिक प्रभावी रही। हरिवंशराय बच्चन की कविता मौज, मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता है। इनकी कविता की मादकता ने सहृदयों को आकर्षित किया। लाक्षणिक वक्रता से हटकर सहज-सीधी भाषा के प्रयोग के कारण बच्चन बहुत लोकप्रिय हुए। रामधारी सिंह दिनकर व्यक्तिवादी दृष्टि का प्रत्याख्यान लेकर साहित्य मंच पर आये। वे छायावादी एवं प्रगतिवादी के बीच की कड़ी हैं।

बालकृष्ण शर्मा नवीन फ़क्कड़ कवि के रूप में जाने जाते हैं इनकी कविताएं राजनीतिक परिदृश्य से जुड़ी रहीं। सियारामशरण गुप्त चिन्तनशील कवि रहे। सहानुभूति से भरा हृदय, संसार के प्रति अनासक्त जिज्ञासा इनके काव्य के मूल में है। इनकी रचनाओं पर गांधी का प्रभाव स्पष्ट है। भगवतीचरण वर्मा की रचनाओं में मस्ती और उल्लास है और अपने प्रति दृढ़ विश्वास। उनकी आत्मकेन्द्रित मस्ती बाद में उनके उपन्यासों में व्यक्त हुई।

माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं में छायावादी तत्वों से अधिक देश-प्रेम एवं देश-कल्याण के लिए उत्कट भावना है। यद्यपि आरभ्भिक रचनाओं में निर्गुण एवं सगुण भक्ति और रहस्य-भावना भी लक्षित होती है।

सुभद्राकुमारी चौहान राजनीति में सक्रिय भाग लेती रहीं अतः इनकी रचनाओं में राष्ट् प्रेम का भाव प्रमुख है। इसके अतिरिक्त इनकी कुछ रचनाएं पारिवारिक जीवन से प्रेरित हैं।

अन्य उल्लिखित कवियों की रचनाओं में भी छायावादी तत्वों के साथ अन्य समसामयिक विषय प्रधान रहे।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि छायावाद ने अभिव्यक्ति-शैली के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति की।

छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया। वैयक्तिकता, भावात्मकता, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता, कोमलता आदि सभी गीति-तत्वों का समावेश छायावादी काव्य में मिलता है। छन्द योजना में मौलिकता है। निराला ने अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए मुक्त छन्द का आविष्कार किया। प्रतीकात्मकता छायावाद की एक अन्य विशेषता है। अपने सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति के लिए लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैली अपनाई, शब्द-शक्ति में अभिधा के स्थान पर लक्षणा व व्यंजना से काम लिया। उपमान-विधान के क्षेत्र में छायावादी कवियों ने मूर्त के लिए अमूर्त उपमान प्रयोग किये। इन कवियों ने जहां एक ओर उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक आदि पारम्परिक अलंकारों को लिया वहां दूसरी ओर उसमें मानवीकरण, विरोधाभास, विशेषण-विपर्पय आदि पाश्चात्य ढंग के अलंकार भी समाहित किये। छायावाद की भाषा का रूप प्रौढ़ हैं इसमें प्रायः संस्कृत की कोमल-कांत पदावली के दर्शन होते हैं। खड़ी बोली को संवारने में छायावादी कवियों का महत्त योगदान है।

सारांश यह कि भाव-पक्ष एवं कला-पक्ष दोनों ही दृष्टियों से छायावाद काव्य अत्यन्त प्रौढ़ है।

अपनेपन की चाह

2-1-2023 को आँख के आपरेशन के बाद फ़ेसबुक से कुछ दिन की दूरी के बाद अब जैसे मन ही नहीं लग रहा लिखने और काम करने पर। न जाने क्यों।

मित्रों की मन से शुभकामनाएँ मिलीं, मन आह्लादित हुआ। मित्रों की चिन्ता, पुनः लिखने की प्रेरणा, मंच से जुड़ने का आग्रह, मन को छू गया।

विचारों में उथल-पुथल है, असमंजस है।

हाँ, यह बात तो सत्य है कि हमारी अनुपस्थिति प्रायः किसी के ध्यान में नहीं आती। किन्तु मैं भी यही सोच रही थी कि मेरे साथ अनेक मंचों पर और सीधे भी कितने ही मित्र जुड़े हैं, मैं भी तो किसी की अनुपस्थिति की ओर कभी ध्यान नहीं देती।

मेरे संदेश बाक्स, एवं वाट्सएप में भी प्रायः प्रतिदिन कुछ मित्रों के सुप्रभात, शुभकामना संदेश, वन्दन, शुभरात्रि के संदेश अक्सर प्राप्त होते हैं। मैं कभी उत्तर देती हूँ और कभी नहीं। ऐसा तो नहीं कि मेरे पास इतने दो पल भी नहीं होते कि मैं उनके अभिवादन का एक उत्तर भी न दे सकूँ। आज सोच रही हूँ कि मैं कैसे किसी से मिल रही शुभकामनाओं की उपेक्षा कर सकती हूँ, किसी भी दृष्टि से इसे उचित तो नहीं कहा जा सकता। तो मैं कैसे किसी से अपेक्षा करने का अधिकार रखती हूँ।

अब एक अन्य पक्ष है।

मैं प्रतिवर्ष होली, दीपावली एवं नववर्ष पर अपने अधिकाधिक मित्रों को बधाई संदेश भेजने का प्रयास करती ही हूँ। वे सभी मित्र, जो मेरे साथ अनेक मंचों पर जुड़े हैं, नियमित विचारों, प्रतिक्रियाओं का आदान-प्रदान है एवं कुछ मित्र जो सीधे फ़ेसबुक पटल पर मेरे साथ जुड़े हैं, कुछ पुराने सहकर्मी, सम्बन्धी, अन्य रूपों में परिचित, अथवा केवल फ़ेसबुकीय परिचय, जिनसे कहीं विचारों का आदान-प्रदान चलता रहता है, चाहे वह लाईक्स अथवा इमोज़ी के रूप में ही क्यों न हो। इसके अतिरिक्त मेरे पुराने सहकर्मी, जो मेरे साथ फ़ेसबुक पर हैं अथवा वाट्सएप पर हैं। मेरा प्रयास रहता है कि मैं इन सभी मित्रों को अवश्य ही इन पर्वों पर शुभकामना संदेश प्रेषित करुँ। पिछले अनेक वर्षों से मैं ऐसा करती रही हूँ। मैं वास्तविक संख्याबल तो नहीं जानती किन्तु सैंकड़ों में तो हैं ही, जिन्हें इन पर्वों पर शुभकामना संदेश भेजती आई हूँ, वर्षों से।

किन्तु इस बार मनःस्थिति अन्यमनस्क होने के कारण मैं सभी मित्रों को नववर्ष पर शुभकामना संदेश नहीं भेज पाई। किन्तु प्रतीक्षा तो थी कि जिन्हें मैं हरवर्ष स्मरण करती हूँ वे मुझे अवश्य ही स्मरण करेंगे, किन्तु ऐसा नहीं हुआ।

आश्चर्य मुझे किसी से प्रथमतः संदेश नहीं मिले।

बस दिल पर नहीं लिया, लिखने का मन था लिख दिया।

आप सभी मित्रों को पूरे वर्ष, प्रतिदिन के लिए अशेष शुभकामनाएँ।

निर्माण के जंगल

हम जब मुख्य शहर से कुछ बाहर, कुछ दूर निकलते हैं तो आपको societies एवं उनमें निर्माणाधीन Flats /Towers दिखाई देने लगते हैं। एक-एक society में 100-200 टॉवर, और 22-25 मंजिल तक, सभी निमार्णाधीन। और एक दो नहीं, सैंकड़ों-सैंकड़ों, जिन्हें आप न तो गिन सकते हैं न ही अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कोई बाढ़ आ गई हो, सुनामी हो Flats की, अथवा कोई पूरा जंगल। किन्तु इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह कि ये सब अधबने Flats हैं, केवल ढांचा अथवा कहीं-कहीं बाहर से बने दिखाई देते हैं किन्तु भीतर से केवल दीवारें ही होती हैं जिन्हें उनकी शब्दावली में Raw कहा जाता है। मीलों तक, पूरे-पूरे शहर के समान। इनके आस-पास निर्माणाधीन मॉल, बिसनेस टॉवर, सिटी सैंटर, बड़ी-बड़ी कम्पनियों के बोर्ड। मॉल भी इतने बड़े और उंचे कि आप नज़र उठाकर न देख सकें, कहॉं से आरम्भ हो रहे हैं और कहॉं कितनी दूर समाप्त, दृष्टि बोध ही नहीं बन पाता।

अब आप यहॉं Flat खरीदने के लिए देखने जायेंगे तो आपको society एवं Flats की विशेषताएं बताई जायेंगी।

society में swimming pool, park, fountains, power back up, parking area, party hall, community hall, community centre, high level security, religious places, plumber, mechanic, electrician सबकी सुविधाएं मिलती रहेंगी, वगैरह-वगैरह।

फिर आप मूल्य पूछेंगे।

छोटे-छोटे 3 BHK Flats का मूल्य मात्र 2 से ढाई करोड़ से आरम्भ होता है और ये अभी निर्माणाधीन हैं। केवल ढांचे खड़े हैं। आप 25 प्रतिशत राशि देकर बुक करवा सकते हैं, ज्यों-ज्यों निर्माण होता जायेगा, आपसे शेष राशि किश्तों में ली जाती रहेगी। तीन, चार अथवा पांच वर्षों में आपको तैयार Flat मिल जायेगा। ये बैंक से भी आपका ऋण स्वीकृत करवा देंगे।

और उपर बताई गई सुविधाओं के लिए आपसे मात्र 2 अथवा 3 प्रतिशत मासिक लिया जायेगा।

इन Flats को देखकर मेरे मन में दो-तीन प्रश्न उठते हैं।

इन लाखों Flats में बसने वाले लोग किस ग्रह से आयेंगे।

दूसरा भारत में क्या सत्य में ही इतने धन-सम्पन्न लोग हैं?

तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण यह कि मुझे इन societies में दूर-दूर तक किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शिक्षण संस्थान, व्यावसायिक संस्थान, अस्पताल, डिस्पैंसरी, क्लिीनिक की परिकल्पना नहीं दिखाई दी।

आप क्या सोचते हैं।

मेरे आस-पास की आम-सी नारी वो खास

कैसे लिखूँ किसी एक के बारे में। मेरे आस-पास की तो हर नारी खास है किसी न किसी रूप में। चाहे वह गृहिणी है, कामकाजी है, किसी ऊँचे पद पर अवस्थित है, मज़दूर है, सुशिक्षित है, अशिक्षित है, कम या ज़्यादा पढ़ी-लिखी है, हर नारी किसी न किसी रूप में खास ही है। किसी न किसी रूप में हर नारी मेरे लिए प्रेरणा का माध्यम बनती है।

मेरे परिचय में एक महिला जो स्वयं दिल की रोगी है, चिकित्सकों के अनुसार उसका दिल केवल 55 प्रतिशत कार्य करता है, पूरा घर सम्हालती है, पति भी अस्वस्थ रहते हैं उनकी पूरी देखभाल करती है। उन्हें कार में अस्पताल लाना, ले जाना आदि सब। बच्चे विदेश में हैं। किन्तु इस बात की कभी शिकायत नहीं करती।

मेरे घर काम करने वाली महिला अपने तीन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रही है, चार घरों में काम करती है, उपरान्त पति के काम में हाथ बंटाती है।

बस हम एक भ्रम में जीते हैं कि कोई नारी खास है। कहाँ खास हो पाती है कोई नारी। बस भुलावे में जीते हैं और भुलावों में सबको रखते हैं। कोई नारी किसी बड़े पद पर कार्यरत है, कोई बहुत पुरस्कारों से सम्मानित है, बड़ी लेखिका, कलाकार अथवा अन्य किसी क्षेत्र में जाना-पहचाना नाम है, किन्तु फिर भी खास कहाँ बन पाती हैं वे। अपने आस-पास मुझे एक भी ऐसी नारी कभी नहीं मिली जो अपने मन से, अपने अधिकार से, अपनी इच्छाओं से जीवन व्यतीत करती हो। फिर कोई नारी खास कैसे हो सकती है। मेरी इस बात पर आप शायद कहेंगे कि नारी को तो परिवार को भी देखना होता है, बच्चों का पालन-पोषण, बड़ों की सेवा, छोटों को संस्कार, भला कौन देगा, ऐसी ही नारी तो खास होती है। यह तो हर नारी का हमारी दृष्टि में कर्तव्य है, इसमें कोई खास बात कहाँ।

मुझे आज तक ऐसी कोई नारी नहीं मिली, जो अपने मन से जीती हो, अपनी इच्छाओं का दमन न करती हो, दोहरी ज़िन्दगी न जीती हो। संस्कारी भी बनकर रहना है और समय के साथ चलने के लिए आधुनिका भी बनना है। गृहस्थी तो उसका दायित्व है ही, किन्तु पढ़ी-लिखी है, तो नौकरी भी करे और बच्चों को भी पढ़ाए। आप कहेंगे यह तो नारी के कर्तव्य हैं। तो खास कैसे हुई। मैंने आज तक ऐसी कोई नारी नहीं देखी जो मन से स्वतन्त्र हो, स्वतन्त्र होने का अभिप्राय उच्छृंखलता, दायित्वों की उपेक्षा नहीं होता, इसका अभिप्राय होता है कि वह अपने मन से अपने लिए कोई निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्र है। परिवार के प्रत्येक कार्य में वह भागीदार है, उसे हर कदम पर साथ लेकर चला जाता है, उसकी इच्छा-अनिच्छा का आदर किया जाता है।

माता-पिता आज भी लड़कियों को इसलिए नहीं पढ़ाते कि पढ़ाना चाहते हैं बल्कि इसलिए पढ़ाते हैं कि लड़के आजकल पढ़ी-लिखी लड़की ढूंढते हैं और अक्सर नौकरी वाली। किन्तु अगर किसी लड़के को लड़की तो पसन्द आ जाती है किन्तु परिवार कहता है कि हमें नौकरी नहीं करवानी तो लड़की के माता-पिता और स्वयं लड़की भी इसी दबाव में नौकरी न करना स्वीकार कर लेती है।

कौन-सी संस्कृति

जब भी कोई अनहोनी घटना होती है, युवा पीढ़ी के प्रेम-प्रसंगों की दुर्घटनाएँ होती हैं, किसी के घर से भागने, माता-पिता की अनुमति के बिना विवाह कर लेने, विवाहत्तेर सम्बन्धों के बो में, लिव-इन-रिलेशनशिप के बारे में, माता-पिता से अलगाव होने की स्थिति में, हम तत्काल एक आप्त वाक्य बोलने लग जाते हैं ‘‘पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से यह सब हो रहा है। हम अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। हम आधुनिकता के पीछे भाग रहे हैं। हम अपने संस्कारों, बड़े-बुज़ुर्गों का मान नहीं करते।’’ आदि-आदि।

मुझे विदेशी संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है। मैं कभी गई नहीं, मैं वहाँ की जीवन-शैली के बारे में ज़्यादा नहीं जानती। हाँ, केवल इतना ज्ञान है कि विदेशों में बच्चे माता-पिता को घर से नहीं निकालते, अपितु माता-पिता बच्चों को एक निश्चित आयु के बाद स्वतन्त्र कर देते हैं, उनका अपना जीवन जीने के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए। अलग घर, अलग व्यवस्था। दोनों ही परस्पर निर्भर नहीं होते, स्वतः स्वतन्त्र होते हैं, किन्तु सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होता। पुरुष-स्त्री सम्बन्धों में वहाँ खुलापन है जो सामाजिक तौर पर सहज स्वीकृत है। पारिवारिक व्यवस्था वहाँ भी है किन्तु सम्भवतः गान नहीं है। बस मुझे इतनी-सी ही जानकारी है।

मैं समझती हूँ कि इस बात पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए कि वह कौन सी विदेशी संस्कृति है जिससे हमारी युवा पीढ़ी इतनी पथभ्रट हो रही है अथवा हम अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए ऐसा कहने लग गये हैं। और मेरे मन में यह भी विचार आता है कि क्या सच में ही हमारी पीढ़ी पथभ्रष्ट है अथवा बस हमें लिखने के लिए मसाला चाहिए इस कारण हम ऐसा लिखने लगे हैं। सादर

प्रायः सब विचारक यह मानते हैं कि हमारे युवा पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से बिगड़ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि कृपया विस्तार से बतायें कि किस देश की संस्कृति से हमारे युवा अधिक प्रभावित हैं और कौन सी ऐसी बुरी विदेशी संस्कृति है जिसने हमारे युवाओं को इतना पथभ्रष्ट कर दिया है।

कृपया मेरा ज्ञानवर्धन करें। अति कृपा होगी।

अंधविश्वास अथवा विश्वास

अंधविश्वास पर बात करना एक बहुत ही विशद, गम्भीर एवं मनन का विषय है जिसे कुछ शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। कल तक जो विश्वास था, परम्पराएँ थीं, रीति-नीति थे, सिद्धान्त थे, काल परिवर्तन के साथ रूढ़ियाँ और अंधविश्वास बन जाते हैं। तो क्या हमारे पूर्वज रूढ़िवादी, अंधविश्वासी थे अथवा हम कुछ ज़्यादा ही आधुनिक हो रहे हैं और अपनी परम्पराओं की उपेक्षा करने लगे हैं?

मेरी ओर से दोनों ही का उत्तर नहीं में हैं।

अंधविश्वास और विश्वास में कितना अन्तर है? केवल एक महीन-सी रेखा का। विश्वास और अंधविश्वास दोनों को ही किसी तराजू में तोलकर अथवा किसी मापनी द्वारा सही-गलत नहीं सिद्ध किया जा सकता। यदि हम अंधविश्वास पर बात करते हैं तो विश्वास पर तो बात करनी ही होगी। वास्तव में मेरे विचार में विश्वास एवं अंधविश्वास एक मनोभाव हैं, स्वचिन्तन हैं, अनुभूत सत्य है और कुछ सुनी-सुनाई, जिनके कारण हमारे विचारों एवं चिन्तन का विकास होता है।

विश्वास और अंधविश्वास दोनों ही काल, आवश्यकता, विकास, प्रगति, एवं जीवनचर्या के अनुसार बदलते हैं। इनके साथ एक सामान्य ज्ञान, अनुभूत सत्य बहुत महत्व रखते हैं।

एक-दो उदाहरणों द्वारा अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूँगी।

जैसे हमारी माँ रात्रि में झाड़ू लगाने के लिए मना करती थी, कारण कि अपशकुन होता है। कभी सफ़ाई करनी ही पड़े तो कपड़े से कचरा समेटा जाता था और बाहर नहीं फ़ेंका जाता था। हमारे लिए यह अंधविश्वास था। किन्तु इसके पीछे उस समय एक ठोस कारण था कि बिजली नहीं होती थी और अंधेरे में कोई काम की वस्तु जा सकती है इसलिए या तो झाड़ू ही न लगाया जाये और यदि सफ़ाई करनी ही पड़े तो एक कोने में कचरा समेट दें, सुबह फ़ेंके।

उस समय अनेक गम्भीर रोगों की चिकित्सा उपलब्ध नहीं थी, घरेलू उपचार ही होते थे। रोग संक्रामक होते थे। तब लोग इन रोगों से बचने के लिए हवन करवाते थे जो हमें आज अंधविश्वास लगते हैं। किन्तु वास्तव में हवन-सामग्री में ऐसी वस्तुएँ एवं समिधा में ऐसे गुण रहते थे जो कीटाणुनाशक होते थे और घर में कीटाणुओं का नाश होने से परिवार के अन्य सदस्यों को उस संक्रामक रोग से बचाने का प्रयास होता था। आज ऐसी शुद्ध सामग्री ही उपलब्ध नहीं है और चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध हैं अतः यह आज हमारी दृष्टि में अंधविश्वास है।

शंख-ध्वनि से अदृश्य जीवाणुओं का भी नाश होता है, इसी कारण हवन में एवं शव के साथ शंख बजाया जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि शव के साथ अदृश्य जीवाणु उत्पन्न होने लगते हैं जिनका अन्यथा नाश सम्भव ही नहीं है। आज हमारी दृष्टि में यह अंधविश्वास हो सकता है किन्तु यह वैज्ञानिक सत्य भी है।

अंगूठियाँ, धागे, तावीज़, कान, नाक, पैरों में आभूषण: यह सब हमारे रक्त प्रवाह एवं नाड़ी तंत्र को प्रभावित करते हैं जिस कारण रोग-प्रतिरोधक क्षमता बनती है किन्तु वर्तमान में हमें यह अंधविश्वास ही लगते हैं क्योंकि हम इनके नियमों का पालन नहीं करते इस कारण ये अप्रभावी रहते हैं एवं शुद्ध रूप में उपलब्ध भी नहीं होते।

अतः कह सकते हैं कि अंधविश्वास भी एक विश्वास ही है बस जैसा हम मान लें, न कुछ गलत न ठीक। बस हमारे विश्वास अथवा अंधविश्वास से किसी की हानि न हो।

कोरोना ने नहीं छोड़ा कोई कोना

कोरोना ने नहीं छोड़ा कोई कोना, अब क्या-क्या रोना, और क्या कोरो-ना और क्या न कोरो-ना। किसी न किसी रूप में सबके घर में, मन में, वस्तुओं में पसर ही गया है।

खांसी, बुखार, गले में खराश। बस इनसे बचकर रहना होगा।

पहले कहते थे, खांसी आ रही है, जा बाहर हवा में जा।

अब कहते हैं बाहर मत जाना कोई खांसी की आवाज़ न सुन ले।

प्रत्येक वर्ष अप्रैल में घूमने जाने का कार्यक्रम बनाते हैं, बच्चों की छुट्टियां होती हैं चार-पांच दिन की। अभी सोच ही रहे थे कि बुकिंग करवा ले, कि कोरोना की आहट होने लगी। बच गये, पैसे भी और हम भी।

एकदम से एक भय व्याप्त हुआ, राशन है क्या, दूध का कैसे होगा, सब्ज़ियां मिलेंगी क्या, छोटी-सी पोती के दूध का कैसे करेंगे?

भाग्यवश बच्चे तो पहले ही वर्क फ्राम होम थे, पति सेवा-निवृत्त, अब हम भी हो गये घर में ही।

लगभग दो महीने विद्यालय बन्द हो गये। 23 मार्च से लेकर पूरा अप्रैल और मई घर में ही बन्द होकर निकल गया, एक महीना तो सील बन्द रहे। 5 दिन सब्जी, फल, दूध कुछ नहीं। किन्तु समय कैसे बीत गया, पता ही नहीं लगा।

जून में धीरे-धीरे विद्यालय के द्वार उन्मुक्त होने लगे। एक-एक करके गैरशैक्षणिक कर्मचारियों को बुलाया जाने लगा। अब मै। 65 वर्ष की, 66वें प्रवेश कर चुकी। इसलिए मुझे ज़रा देर से आवाज़ लगी। 2 जून को विद्यालय जाने लगी, सप्ताह में पांच दिन कार्यदिवस, मात्र चार घंटे के लिए। किन्तु मन नहीं मान रहा था। न तो दूरी का ध्यान रखा जा रहा था और न ही सैनिटाईज़ेशन का, एक लापरवाही दिख रही थी मुझे। जिसे कहो वही रूष्ट। अब संस्थाएं वेतन का एक हिस्सा तो दे रही थीं, तो काम भी लेना था।

सरकार ने कहा आप 66 के हो अतः घर बैठो, घर से काम करो। अब घर से तो काम नहीं हो सकते सारे। विद्यालय के कम्पयूटर पर, साफ्टवेयर और डाटा तो वहीं रहेगा, पुस्तकें तो घर नहीं आयेंगी। कहना अलग बात है किन्तु कार्यालयों में 6 फ़ीट की दूरी से काम चल ही नहीं सकता।

अब जुलाई में किये जाने काम वाले हावी होने लगे थे, परीक्षा परिणाम, नये विद्यार्थियों का प्रवेश, वार्षिक मिलान और पता नहीं क्या-क्या।

हमारे सैक्टर में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे, हम सब डरने लगे।

तो क्या पलायन करना होगा अथवा इसे सावधानी और एक सही निर्णय कहा जायेगा, पता नहीं।

किन्तु निर्णय लिया और भारी मन से 18 वर्ष की नौकरी सकारण या अकारण अनायास ही छोड़ दी।

सब कहते हैं मैं तो भवन से निकल आई, भवन मेरे भीतर से कभी नहीं निकलेगा।

संयुक्त परिवार या एकल परिवार

समाज में, जीवन में एवं परिवारों में कुछ परिवर्तन सहज होते हैं किन्तु हम उन्हें उतनी सहजता से स्वीकार नहीं करते। इसका सबसे बड़ा कारण यह कि हमारे मन-मस्तिष्क में प्राचीनता बहुत गहरे से पहरा डालकर बैठी है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि संयुक्त परिवार समाप्त होते जा रहे हैं। मेरी दृष्टि में यह पारिवारिक जीवन में परिवर्तन की एक सहज स्थिति है जिस पर हमारा वश नहीं है।

हाँ, इस पर हमारा वश अवश्य है कि यदि हम वयोवृद्ध हैं तो नई पीढ़ी पर सारा आरोप थोप देते हैं कि युवा पीढ़ी दिशा भटक गई है, बुज़ुर्गों को बोझ समझती है, उन्हें पसन्द नहीं करती, उसकी देखभाल नहीं करती, श्रवण कुमार नहीं है। संस्कृति, परम्पराओं, नैतिक मूल्यों का सम्मान नहीं करती, बड़ों का आदर नहीं करती।

मैंने आज तक युवा पीढ़ी में किसी को यह कहते नहीं सुना कि हमारे माता-पिता हमारे बच्चों यानी अपने नाती-पोतियों का ध्यान नहीं रखते, उनसे प्यार नहीं करते अथवा उनकी देखभाल में समय नहीं देते। सारी की सारी शिकायत गुज़री हुई पीढ़ी को ही है।

यदि हम, हमसे भी पिछली पीढ़ी की बात करें तब पूर्णतया संयुक्त परिवार ही होते थे। अर्थात् प्रायः पूरी तीन पीढ़ियाँ एक साथ रहती थीं। यदि चार भाई हैं तो वे भी एक ही छत और व्यवस्था के भीतर साथ ही रहते थे। और प्रायः सभी परिवारों में पाँच-सात बच्चे तो होते ही थे। उस समय अधिकांश परिवार व्यवसाय-आधारित अथवा कृषि पर ही आश्रित हुआ करते थे। और यदि किसी परिवार से कोई एक सदस्य नौकरी करने जाता भी था तो ‘‘दूर देस’’ जाता था, उसका अपना परिवार अर्थात् पत्नी और बच्चे वहीं रहते थे। वह एक व्यवस्था थी। अपने घर, खुले स्थान, घर की दाल-रोटी एवं कार्यों का अनकहा बंटवारा हुआ करता था फिर वह घर से बाहर पुरुषों का कार्यक्षेत्र हो अथवा घर के भीतर महिलाओं का।

फिर परिवर्तन का दौर शुरु हुआ। परिवार छोटे होने लगे। दो या तीन बच्चे। व्यवसाय एवं कृषि से परिवारों का पालन कठिन होने लगा और पुरुष नौकरी करने लगे। नारी शिक्षा आरम्भ हुई और महिलाओं के जीवन में एक गहरा परिवर्तन आया। शिक्षा का विस्तार होने लगा और माता-पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए शहरों की ओर बढ़ने लगे। यह विकास का एक सहज-स्वाभाविक रूप था। अपने घर एवं स्थान से जुड़े माता-पिता अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहते, नवीनता एवं आधुनिकता को सहजता से स्वीकार नहीं करते और युवा अपनी नौकरी, कार्य-स्थल, प्रगति, शिक्षा के अवसरों के कारण शहरों में बसने लगी। इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। समाधान है तो केवल इतना कि इस परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार किया जाये और जितना सामंजस्य बिठाया जा सके, बिठाया जाये न कि दोषारोपण पद्धति पर चला जाये। प्रश्न संयुक्त परिवार के पक्ष-विपक्ष का है ही नहीं, बदली जीवन-शैली का है, शिक्षा के बदले स्वरूप का है, वैश्विक दौर का है, विकास की गति का है, जिसे हम कदापि दोष नहीं दे सकते।

अब हम आज भी कहें कि गाँवों की जीवन-शैली बहुत अच्छी थी, भारत की गुरुकुल शिक्षा जैसी कोई पद्धति नहीं थी, निःसंदेह नहीं थी किन्तु आज तो सम्भव नहीं है ये सब। तो जो आज सम्भव है उसमें सन्तोष करें और अकारण पीढ़ियों, संस्कारों, परम्पराओं को कोसना और राग अलापना बन्द करें।

हमारे प्राचीन ऋषि-मुनि काकभुशुण्डि

काकभुशुण्डि की कथा बहुत रोचक है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इनका जन्म अयोध्या में शूद्र परिवार में हुआ था। ये अनन्य रामभक्त थे। ज्ञानी ऋषि थे, भगवान शिव का मंत्र प्राप्त कर महाज्ञानी बने किन्तु अभिमानी भी। इस अभिमान में उन्होंने अपने गुरु ब्राह्मण का एवं शिव का भी अपमान किया जिस कारण भगवान शिव ने उन्हें सर्प की अधर्म योनि में जाने के श्राप के साथ उपरान्त एक हज़ार योनियों में जन्म लेने का भी श्राप दिया। काकभुशुण्डि के गुरु ने शिव से उन्हें श्राप से मुक्त करने की प्रार्थना की। किन्तु शिव ने कहा कि वे श्रापमुक्त तो नहीं हो सकते किन्तु उन्हें इन जन्म-मरण में कोई कष्ट नहीं होगा, ज्ञान भी नहीं मिटेगा एवं रामभक्ति भी बनी रहेगी। इस तरह इन्हें अन्तिम जन्म ब्राह्मण का मिला। इस जन्म में वे ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमश ऋषि के पास गये किन्तु वहां उनके तर्क-वितर्क से कुपित होकर लोमश ऋषि ने उन्हें चाण्डाल पक्षी कौआ बनने का श्राप दे दिया। बाद में लोमश ऋषि को अपने दिये श्राप पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने कौए को वापिस बुलाकर राम-मंत्र दिया और इच्छा मृत्यु का वरदान भी। श्रीराम का मंत्र मिलने पर कौए को अपने इसी रूप से प्यार हो गया और वह कौए के रूप में ही रहने लगा, तभी से उन्हें काकभुशुण्डि नाम से जाना जाने लगा।

वेद और पुराणों के अनुसार काकभुशुण्डि न 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखीं वह कल्प अर्थात जब तक यह संसार रहेगा वे उसके अन्त तक अपने शाश्वत रूप में जीवित रहेंगे। यह अमरता राम ने ही प्रदान की कि काल भी काकभुशुण्डि को नहीं मार सकता और वे इस कल्प के अन्त तक जीवित रहेंगे। इस शाश्वत आनन्द को काकभुशुण्डि समय यात्रा अर्थात Time Travel कहा जाता है।

भाई के नाम एक प्यार भरी पाती

प्रिय भाई,

कैसे हैं आप।

हर वर्ष तुम्हें मेरे दो पत्र मिलते हैं और मैं एक झूठी आशा में रहती हूं कि उत्तर आयेगा। तुम्हें अपना बनाने की कोशिश में तो आजीवन रहूंगी भाई।

भाई, बरसों हो गये, हर राखी, भैया-दूज सूनी निकल जाती है। क्यों आज भाई यह समझने लगे हैं कि बहनें बस स्वार्थवश ही भाईयों को स्मरण करती हैं? मम्मी-पापा के रहते शायद तुम्हारी विवशता थी मुझे बुलाना। तुम्हारी उपेक्षा तब भी मैं समझती थी किन्तु सोचती थी कि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है तो कोई बात नहीं। किन्तु जब भी ये पर्व आते हैं, भाई-बहनों को हंसते-खिलखिलाते देखती हूं तो बहुत कुछ टूटता है मेरे भीतर।

जानती हूं कि पारिवारिक स्थितियों के कारण परिवार का बोझ तुम्हारे कंधों पर बहुत जल्दी आ गया था और चार-चार बहनें थीं तुम्हारी। तुम्हारे मन में यह गहरे से बैठ गया था कि चारों बहनें तुम पर बोझ हैं और शायद हमारे कारण तुम जीवन में कभी कुछ न कर पाओ। हर परिचित-अपरिचित तुम्हें यही कहता था बेचारा विनोद, बूढ़े माता-पिता और चार-चार बहनें। बेचारा। किन्तु हमने तो तुम्हें कभी भी बेचारा नहीं बनने दिया। हम सब बहनों ने सदैव तुम्हारा हाथ बंटाया और अपना कर्तव्य भी निभाया। हम चारों ही आत्मनिर्भर हुईं और अपने-अपने रास्ते निकल गईं। किन्तु बचपन से बंधी गांठ कभी भी तुम्हारे मन से निकल ही नहीं पाई। केवल यह सोचकर कि बहनें बोझ होती हैं तुमने हम सब बहनों से सम्बन्ध ही तोड़ लिये। हमने तो कभी कोई मांग नहीं की। तुम भाई-बहन के सरल-सहज रिश्ते को कभी समझ ही नहीं पाये।

कितने वर्ष हो गये, हर वर्ष पत्र लिखती हूं यह जानते हुए भी कि उत्तर नहीं आयेगा किन्तु मेरा मन नहीं मानता। शायद कभी तुम समझ सको। एक निरर्थक-सी आस लिए जी रही हूं और सदैव इस आस में रहूंगी। मैं जानती हूं कि यह पत्र तुम्हारे लिए निरर्थक है किन्तु अपने मन को कैसे समझाउं।

तुम सदैव स्वस्थ रहो, सानन्द रहो, यही कामना है मेरी।

तुम्हारी बहन

कविता सूद

रिश्ते ऑनलाइन या ऑफलाइन

क्या ऑनलाइन रिश्ते ऑफलाइन रिश्तों पर हावी हो रहे हैं

----------.----------

मेरी दृष्टि में ऑनलाइन रिश्ते ऑफलाइन रिश्तों पर हावी नहीं हो रहे हैंए दोनों का आज हमारे जीवन में अपना.अपना महत्व है। हर रिश्ते को साधकर रखना हमें आना चाहिएए फिर वह ऑनलाइन हो अथवा ऑफलाइन ।

वास्तव में ऑनलाइन रिश्तों ने हमारे जीवन को एक नई दिशा दी है जो कहीं भी ऑफलाइन रिश्तों पर हावी नहीं है।

अब वास्तविकता देखें तो ऑफलाइन रिश्ते रिश्तों में बंधे होते हैंए कुछ समस्याएंए कुछ विवशताएंए कुछ औपचारिकताएं, कुछ गांठें। यहां हर रिश्ते की सीमाएं हैंए बन्धन हैंए लेनदारीए देनदारी हैए आयु.वर्ग के अनुसार मान.सम्मान हैए जो बहुत बार इच्छा न होते हुए भीए मन न होते हुए भी निभानी पड़ती हैं। और कुछ स्वार्थ भी हैं। यहां हर रिश्ते की अपनी मर्यादा हैए जिसे हमें निभाना ही पड़ता है। ऐसा बहुत कम होता है कि ये रिश्ते बंधे रिश्तों से हटकर मैत्री.भाव बनते हों।

जीवन में कोई तो एक समय आता है जब हमारे पास अपने नहीं रहते, एक अकेलापन, नैराश्य घेर लेता है। और जो हैं, कितने भी अपने हों, हम उनसे मन की बात नहीं बांट पाते। यह सब मानते हैं कि हम मित्रों से जो बात कह सकते हैं बहुत बार बिल्कुल अपनों से भी शेयर नहीं कर पाते। ऐसा ही रिश्ता कभी-कभी कहीं दूर बैठे अनजाने रिश्तों में मिल जाता है। और वह मिलता है ऑनलाईन रिश्ते में।

किन्तु ऑनलाइन रिश्तों में कोई किसी भी प्रकार का बन्धन नहीं है। एक नयापन प्रतीत होता हैए एक सुलझापनए जहां मित्रता में आयुए वर्ग का बन्धन नहीं होता। बहुत बार हम समस्याओं से घिरे जो बात अपनों से नहीं कर पातेए इस रिश्ते में बात करके सुलझा लेते हैं। एक डर नहीं होता कि मेरी कही बात सार्वजनिक हो जायेगी।

हांए इतना अवश्य है कि रिश्ते चाहे ऑनलाइन हों अथवा ऑफलाइनए सीमाएं दोनों में हैंए अतिक्रमण दोनों में ही नहीं होना चाहिए।

लज्जा:नारी का आभूषण

आज एक आप्त वाक्य मिला ‘‘लज्जा नारी का आभूषण है।’’ वैसे एक ओर तो मुझे अच्छा लगा कि कोई एक तो आभूषण है जिस पर नारी को किसी भी व्यंग्य बाण का सामना नहीं करना पड़ता। जिस नारी के पास यह आभूषण नहीं है वह गहन आलोचना की पात्र होती है। और हाँ, इस आभूषण के साथ नीची नज़र, आँख की शर्म, घूँघट, पल्लू और न जाने कितने और आभूषण जुड़ जाते हैं। और मेरी अधिकतम जानकारी में यह भी आया है कि आधुनिक नारी अब अच्छी नहीं रही क्योंकि उसने इन आभूषणों को धारण करना बन्द कर दिया है।

यह तो हुई हास-परिहास की बात। किन्तु मुझे यह समझ नहीं आता कि लज्जा भाव की आवश्यकता नारी को ही क्यों?

लज्जा एक भाव एवं गुण है जो किसी के विनम्र स्वभाव की पहचान है। स्वनियन्त्रण, सबका आदर करना, विनम्रता आदि ही तो लज्जा के गुण हैं। कहा जाता है कि आधुनिक नारी में लज्जा भाव नहीं रह गया और यह उसके वस्त्रों से भी पता लगता है। नारी के देह-प्रदर्शनीय वस्त्र निश्चय ही खलते हैं किन्तु जब बड़े-बड़े मंचों पर बड़े-बड़े देह प्रदर्शन करते हैं तो उसे सौन्दर्य, कहा जाता है। जब भी ऐसी भारतीय संस्कृति, संस्कार, शील आदि की बात होती है जो परोक्ष रूप में लज्जा के साथ जोड़े जाते हैं तो केवल नारी की ही बात क्यों होती है, पुरुष की क्यों नहीं। यदि हमारे समाज में ये सारे गुण नारी के साथ-साथ पुरुषों में भी आ जायें तो सच में ही इस धरा पर स्वर्ग आ जाये यदि कहीं होता हो तो।

व्रत एवं उपवास

‘‘व्रत’’ एवं ‘‘उपवास’’ हमारे पास ये दो शब्द हैं जिन्हें हम प्रायः एक ही अभिप्राय अथवा अर्थ में प्रयोग करते हैं अथवा कह सकते हैं कि पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग करते हैं। किन्तु यह भी सत्य है कि पर्यायवाची शब्दों में भी अर्थ-भेद होता है।

व्याकरण के अनुसार ‘‘व्रत’’ शब्द का अर्थ ‘‘उपवास’’ के अतिरिक्त ‘‘शपथ, प्रण, क़सम, सौगंध’’ भी है। किन्तु हम वर्तमान में उपवास के लिए व्रत शब्द का ही अधिक प्रयोग करते हैं। वास्तव में उपवास करना भी एक व्रत है, सम्भवतः इसी कारण हम दोनों शब्दों का अर्थभेद भूलकर एक ही अभिप्राय से इनका प्रयोग करने लगे हैं।

क्या कभी आपने इस ओर ध्यान दिया है कि हमारे सारे व्रत बदलते मौसम में आते हैं। पहले नवरात्रि मार्च-अप्रैल में तथा दूसरी नवरात्रि सितम्बर-अक्तूबर में। इस समय मौसम बदलता है। प्रथम शीत ऋतु से ग्रीष्म में, द्वितीय सितम्बर-अक्तूबर में ग्रीष्म ऋतु से शीत में। शिवरात्रि पर्व भी मार्च में होता है और जन्माष्टी प्रायः अगस्त में, जब वर्षा ऋतु हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। उपरान्त तीज, करवाचौथ, होई आदि उपवास के पर्व भी इसी मौसम में आते हैं। ग्रीष्म ऋतु में केवल जून में एक उपवास है निर्जलाकादशी। क्षेत्रानुसार भी अलग-अलग पर्व एवं व्रत-उपवास का विधान है।

बदलते मौसम में जहाँ हमारे खान-पान में परिवर्तन होने लगता है वहाँ हमारी पाचन-शक्ति भी प्रभावित होती है, निर्बल होने लगती है। उपवास एवं उपवास में विशेष एवं विविध प्रकार का खान-पान हमारे शरीर एवं पाचन-तंत्र को व्यवस्थित बनाने में सहायक होते हैं।

भारतीय मान्यताओं एवं हमारे भारतीय परिवारों में व्रत एवं उपवास एक अनुष्ठान है, पूजा विधि है, दिन, पर्व, काल की मान्यताएँ एवं परम्पराएँ हैं। स्वच्छता, पवित्रता, कठोर नियम, सबका बन्धन है। इसके अतिरिक्त माह एवं सप्ताह में कुछ दिन अधिक विशेष माने गये हैं, उन दिनों में भी खान-पान एवं व्रत का बन्धन माना जाता है, जैसे संक्राति, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, एकादशी आदि। अनेक परिवारों में इन में से किसी दिन खान-पान की शुद्धता, व्रत आदि का ध्यान किया जाता है। यह माना जाता है कि यदि सप्ताह में एक दिन उपवास किया जाये तो पाचन-शक्ति सबल रहती है एवं रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कुछ पदार्थों का भी निषेध रहता है।

इन सबके साथ ही श्रृंगार की विधियाँ भी हैं। जैसे करवाचौथ एवं तीज पर मेंहदी लगाना। मेंहदी का प्रभाव भी मानव शरीर को शीतलता प्रदान करता है, यह त्वचा के लिए लाभदायक होती है एवं रक्त प्रवाह को भी प्रभावित करती है। अधिक ज्वर की स्थिति में पैरों के तलवों में मेंहदी का लेप किया जाता था।

इन व्रतों की भोज्य सामग्री शरीर को मौसम के अनुकूल बनाने के लिए एवं पाचन-तंत्र को सशक्त बनाने में सहायक होती है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि भोजन में उन्हीं खाद्य-पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है जो उसी मौसम के हों।

ये सब मान्यताएँ एवं पर्व पर्यावरण के अनुकूल, मानसिक एवं शारीरिक सन्तुलन नियन्त्रित रखने के लिए बने हैं। यह भी एक पूरा मौखिक ज्ञान-विज्ञान है जो महिलाएँ पीढ़ी-दर-पीढ़ी सौंपती थीं।

किन्तु काल प्रवाह में, जीवन-शैली के परिवर्तन के साथ, दिनचर्या की कार्यविधियों के अनुकूल व्यवस्थाएँ बदलने लगीं, परम्पराएँ तिरोहित होने लगीं एवं मान्यताएँ भी। क्षेत्रानुसार मनाए जाने वाले तीज-त्योहारों, व्रतों का क्षेत्र विस्तृत होने लगा, सब मिश्रित होने लगा। इसमें कुछ भी गलत-ठीक नहीं होता, स्वाभाविक होता है। परिवार सीमित होने लगे, एकल परिवार बनने लगे और महिलाएँ घर से बाहर निकलीं। इन सब एवं अन्य अनेक कारणों से व्यवस्थाओं पर हमारा नियन्त्रण नहीं रह गया और बहुत कुछ सुविधानुसार परिवर्तित हो गया अथवा बदली हुई जीवन-शैली में हम स्वयँ को ढालने लगे जो अत्यावश्यक था। जितना स्मरण है, सुविधा है, आवश्यक है, हमारी विधियाँ वहीं तक सीमित होने लगीं। जो सब करते हैं वही हम कर लेते हैं।

बदली हुई जीवन-शैली, पारिवारिक व्यवस्थाएँ, बाहरी दायित्वों के कारण व्रतों के लिए बाज़ार स्वयँमेव ही सुविधाएँ एवं सामग्री उपलब्ध करवाने लगा। पहले हर वस्तु घर में बनाई जाती थी, किन्तु अब न वह कला बची है, न समय, न ही आवश्यकता। रसोई बदल गई, खान-पान के नियम बदल गये, समय-निर्धारण खो गया। रसोई घर स्टैंडिग हो गये, नियम स्वतः भंग होते चले गये, शायद यह कहना सकारात्मक होगा कि सुविधानुसार एवं बदली जीवन-शैली के अनुसार परिवर्तन स्वीकार कर लिए गये।

यही जीवन है और इसे हमें स्वीकार करना ही होगा अथवा करना ही चाहिए ऐसा मेरे विचार हैं।

कौन-सा विषय चुनूँ

यह दुनिया है। आप कहेंगे कि आपको पता है कि यह दुनिया है। किन्तु बहुत बार ऐसा होता है कि हमें वह भी स्मरण करना पड़ता है जो है, जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, चुभता है, चीखता है अथवा जो हम जानते हैं। क्योंकि सत्य का सामना करने में बहुत जोखिम होते हैं, उलझनें, समस्याएँ होती हैं। इस कारण इसे हम नकारते हैं और बस अपना राग अलापते हैं। क्या सच में ही आपके आस-पास कोई हलचल, खलबली, हंगामा, उपद्रव, उथल-पुथल, सनसनी, आन्दोलन नहीं है ? आस-पास, आपके परिवेश में, सड़क पर, समाचार-पत्रों से मिल रहे ज्ञान से, मीडिया से मिलने वाले समाचारों से, न जाने कितने विषय हैं जो हमारे आस-पास तैरते रहते हैं किन्तु हम उन्हें नकारते रहते हैं।

ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ तो होगा और अवश्य होगा। और हम जो तथाकथित कवि अथवा साहित्यकार कहलाते हैं या अपने को ऐसा समझते हैं तो हम ज़्यादा भावुक और संवेदनशील कहलातेे हैं। फिर हमें आज ऐसी आवाज़ें क्यों सुनाई नहीं दे रहीं। सबसे बड़ी समस्या यह कि यदि हम भुक्तभोगी भी होते हैं तब भी ऐसी बात कहने से, अथवा खुली चर्चा से डरने लगे हैं।

कुछ बने-बनाये विषय हैं आज हमारे पास लेखन के लिए। सबसे बड़ा विषय नारी है, बेचारी है, मति की मारी है, संस्कारी है, लेकिन है बुरी। या तो गंवार है अथवा आधुनिका, किन्तु दोनों ही स्थितियों में वह सामान्य नहीं है। भ्रूण हत्या है, बेटी है, निर्धनता है आदि-आदि। कहीं बहू बुरी है तो कहीं सास। कहीं दोनों ही। बेटा कुपूत है। बुरे बहू-बेटा हैं, कुपूत हैं, माता-पिता के धन के लालची हैं, उनकी सेवा न करने वाले बुरे बच्चे हैं। उनकी सम्पत्ति पर नज़र रखे हैं।जितने पति हैं सब पत्नियों के गुलाम हैं। उनके कहने से अपने माता-पिता की सेवा नहीं करते उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं। और जब यह सब चुक जाये तो हम अत्यन्त आस्तिक हैं और इस विषय पर हम अबाध अपनी कलम चला सकते हैं। विशेषकर फ़ेसबुक का सारा कविता संसार इन्हीं विषयों से घिरा हुआ है। मुझे क्यों आपत्ति? मुझे नहीं आपत्ति। मैं भी तो आप सबके साथ ही हूँ।

सोचती हूँ आज इनमें से कौन-सा विषय चुनूँ कि रचना नवीन प्रतीत हो।

हादसे तो होते ही रहते हैं

2008 में भगदड़ मच जाने से करीब 145 लोगा की जान चली गई थी

नैना देवी में हादसा हुआ। श्रावण मेला था। समाचारों की विश्वसनीयता के अनुसार वहां लगभग बीस हज़ार लोग उपस्थित थे। पहाड़ी स्थान। उबड़-खाबड़, टेढ़े-मेढ़े संकरे रास्ते। सावन का महीना। मूसलाधार बारिश। ऐसी परिस्थितियों में एक हादसा हुआ। क्यों हुआ कोई नहीं जानता। कभी जांच समिति की रिपोर्ट आयेगी तब भी किसी को पता नहीं लगेगा।

किन्तु जैसा कि कहा गया कि शायद कोई अफवाह फैली कि पत्थर खिसक रहे हैं अथवा रेलिंग टूटी। यह भी कहा गया कि कुछ लोगों ने रेंलिंग से मन्दिर की छत पर चढ़ने का प्रयास किया तब यह हादसा हुआ।

किन्तु कारण कोई भी रहा हो, हादसा तो हो ही गया। वैसे भी ऐसी परिस्थितियों मंे हादसों की सम्भावनाएँ बनी ही रहती हैं। किन्तु ऐसी ही परिस्थितियों में आम आदमी की क्या भूमिका हो सकती है अथवा होनी चाहिए। जैसा कि कहा गया वहां बीस हज़ार दर्शनार्थी थे। उनके अतिरिक्त स्थानीय निवासी, पंडित-पुजारी; मार्ग में दुकानें-घर एवं भंडारों आदि में भी सैंकड़ों लोग रहे होंगे। बीस हज़ार में से लगभग एक सौ पचास लोग कुचल कर मारे गये और लगभग दो सौ लोग घायल हुए। अर्थात् उसके बाद भी वहां सुरक्षित बच गये लगभग बीस हज़ार लोग थे। किन्तु जैसा कि ऐसी परिस्थितियों में सदैव होता आया है उन हताहत लोगों की व्यवस्था के लिए पुलिस नहीं आई, सरकार ने कुछ नहीं किया, व्यवस्था नहीं थी, चिकित्सा सुविधाएँ नहीं थीं, सहायता नहीं मिली, जो भी हुआ बहुत देर से हुआ, पर्याप्त नहीं हुआ, यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ; आदि -इत्यादि शिकायतें समाचार चैनलों, समाचार-पत्रों एवं लोगों ने की।

किन्तु प्रश्न यह है कि हादसा क्यों हुआ और हादसे के बाद की परिस्थितियों के लिए कौन उत्तरदायी है ? निश्चित रूप से इस हादसे के लिए वहां उपस्थित बीस हज़ार लोग ही उत्तरदायी हैं। यह कोई प्राकृतिक हादसा नहीं था, उन्हीं बीस हज़ार लोगों द्वारा उत्पे्ररित हादसा था यह। लोग मंदिरों में दर्शनों के लिए भक्ति-भाव के साथ जाते हैं। सत्य, ईमानदारी, प्रेम, सेवाभाव का पाठ पढ़ते हैं। ढेर सारे मंत्र, सूक्तियां, चालीसे, श्लोक कंठस्थ होते हैं। आगे बढ़ते हुए माता का जयकारा लगाते जाते हैं। किन्तु एक समय और एक सीमा के बाद सब भूल जाते हैं। ऐसे अवसरों पर सब जल्दी में रहते हैं। कोई भी कतार में, व्यवस्था में बना रहना नहीं चाहता। कतार तोड़कर, पैसे देकर, गलत रास्तों से हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जहां दो हज़ार का स्थान है वहां हम बीस हज़ार या दो लाख एकत्र हो जाते हैं फिर कहते हैं हादसा हो गया। सरकार की गलती है, पुलिस नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी। सड़कंे ठीक नहीं थीं। अब सरकार को चाहिए कि नैना देवी जैसे पहाड़ी रास्तों पर राजपथ का निर्माण करवाये। किन्तु इस चर्चा से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जो 150 लोग मारे गये और दो सौ घायल हुए उन्हें किसने मारा और किसके कारण ये लोग घायल हुए? निश्चय ही, वे स्वयँ अथवा वहां उपस्थित बीस हज़ार लोग ही इन सबकी मौत के अपराधी हैं। उपरान्त हादसे के सब लोग एक-दूसरे को रौंदकर घर की ओर जान बचाकर भाग चले। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उन्होंने किसके सिर अथवा पीठ पर पैर रखकर अपनी जान बचाई है। सम्भव है अपने ही माता-पिता, भाई-बहन अथवा किसी अन्य परिचित को रौंदकर ही वे अपने घर सुरक्षित पहुंचे हों। जो गिर गये उन्हें किसी ने नहीं उठाया क्योंकि यह तो सरकार का, पुलिस का, स्वयंसेवकों का कार्य है आम आदमी का नहीं, हमारा-आपका नहीं। हम-आप जो वहां बीस हज़ार की भीड़ के रूप में उपस्थित थे। किसी की जान बचाने का, घायल को उठाने का, मरे को मरघट पंहुचाने का हमारा दायित्व नहीं है। हम भीड़ बनकर किसी की जान तो ले सकते हैं, किन्तु किसी की जान नहीं बचा सकते। आग लगा सकते हैं, गाड़ियां जला सकते हैं, हत्या कर सकते हैं, दुष्कर्म, लूट-पाट कर सकते हैं किन्तु उन व्यवस्थाओं एवं प्रबन्धनों में हाथ नहीं बंटा सकते जहां होम करते हाथ जलते हों। जहाँ कोई उपलब्धि नहीं हैं वहां कुछ क्यों किया जाये।

भंडारों में लाखों रुपये व्यय करके, देसी घी की रोटियां खिला सकते हैं, करोड़ों रुपयों की मूर्तियाँ,छत्र, सिंहासन दान कर सकते हैं, सड़क किनारे मार्ग अवरुद्ध करते हुए छबील लगा सकते हैं, भोजन बांट सकते हैं किन्तु ऐसे भीड़ वाले स्थानों पर होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं से निपटने के लिए आपदा-प्रबन्धन में अपना योगदान देने में हम कतरा जाते हैं। धर्म के नाम पर दान मांगने वाले प्रायः आपका द्वार खटखटाते होंगे, मंदिरों के निर्माण के लिए, भगवती जागरण, जगराता, भंडारा, राम-लीला के लिए रसीदें काट कर पैसा मांगने में युवा से लेकर वृद्धों तक को कभी कोई संकोच नहीं होता, किन्तु किसी अस्पताल के निर्माण के लिए, शिक्षा-संस्थानों हेतु, भीड़-भीड़ वाले स्थानों पर आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था हेतु एक आम आदमी का तो क्या किसी बड़ी से बड़ी धार्मिक संस्था को भी कभी अपना महत्त योगदान प्रदान करते कभी नहीं देखा गया। किसी भी मन्दिर की सीढ़ियां चढ़ते जाईये और उस सीढ़ी पर किसी की स्मृति में बनवाने वाले का तथा जिसके नाम पर सीढ़ी बनवाई गई है, का नाम पढ़ते जाईये। ऐसे ही कितने नाम आपको द्वारों, पंखों, मार्गों आदि पर उकेरित भी मिल जायेंगे। किन्तु मैंने आज तक किसी अस्पताल अथवा विद्यालय में इस तरह के दानी का नाम नहीं देखा।

हम भीड़ बनकर तमाशा बना कते हैं, तमाशा देख सकते हैं, तमाशे में किसी को झुलसता देखकर आंखें मूंद लेते हैं क्योंकि यह तो सरकार का काम है।

अतिक्रमणः एक पक्ष

अतिक्रमण विरोधी दस्ते, नगर निगम अथवा प्रशासन जब लोगों के घर उजाड़ते हैं तो दुःख होता है। समाचार-पत्रों एवं टी.वी. चैनलों की भाषा में बात करें तो किसी का आशियाना उजड़ गया कोई बेघर हो गया, किसी के बर्तन सड़क पर बिखरे नज़र आये तो किसी के सिर से छत चली गई। सड़क पर बैठीं, घरों का बिखरा सामान समेटती रोती औरतों और भूख से बिलखते बच्चों को देखकर किसी का भी मन भर आता है। प्रशासन किसी का दुःख नहीं देखता।

अब इसी समस्या को दूसरी दृष्टि से देखें। ‘अतिक्रमण’ का क्या अर्थ है? किसी दूसरे की सम्पत्ति पर अनधिकार कब्ज़ा। दूसरे शब्दों में हम इसे सरकारी ज़मीन की चोरी कह सकते हैं। जब किसी व्यक्ति की निजी ज़मीन पर अतिक्रमण होता है अथवा उसकी किसी वस्तु की चोरी होती है तो वह प्रायः दो-तीन उपाय करता है। अपनी सम्पत्ति की वापसी के लिए व्यक्तिगत प्रयास, पुलिस में रिपोर्ट एवं न्यायालय के माध्यम से; अर्थात् प्रशासन का सहयोग प्राप्त करता है। किन्तु यदि आम आदमी प्रशासन की ही सम्पत्ति की चोरी करता हो तो प्रशासन किसके पास जाये?

वस्तुतः अतिक्रमण एक चोरी है। और एक कड़वा सत्य यह कि यह चोरी प्रायः सामूहिक होती है। सड़क के किनारे बनी दुकानें एक ही पंक्ति में सड़कों पर निमार्ण बढ़ा लेती हैं और बीच में जो नहीं बढ़ाते हैं उनकी स्थिति गेहूं के साथ घुन पिसने जैसी होती है। फिर इन बढ़ी हुई दुकानों-मकानों के आगे छोटे खोखे और उनके आगे रेहड़ियां। सड़क तो नाम-मात्र की रह जाती है। हम अपनी भूमि अथवा सम्पत्ति के एक-एक इंच के लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं किन्तु सरकारी सम्पत्ति पर अनाधिकार कब्ज़ा करने में एक पल भी नहीं हिचकते। वर्तमान में सरकारी सम्पत्ति के हनन की एक मानसिकता बन चुकी है जिसका कोई बुरा भी नहीं मानता। कोई भी इसे हेय दृष्टि से नहीं देखता। न ही इसे चोरी अथवा अपराध का नाम दिया जाता है। घर के आगे सड़क पर बरामदे और साढ़ियां बनाना, छतें बढ़ाना, छज्जे बढ़ाना तो जनता का सार्वजनिक एवं सार्वजनीन अधिकार है। इसके अतिरिक्त सरकारी खाली पड़ी ज़मीन पर छोटा-सा मकान अथवा झोंपड़-पट्टियों का जाल फैलना तो एक आम-सी ही बात हो चुकी है। इस अतिक्रमण का यह कहकर समर्थन किया जाता है कि बेचारा गरीब आदमी क्या करे !

देश की आधी सड़कें तो इस अतिक्रमण की ही भेंट चढ़ चुकी हैं जो देश में ट्रैफ़िक जाम, गंदगी आदि का सबसे बढ़ा कारण हैं। नालों के उपर मकान अथवा दुकानें बढ़ा दी जाती हैं। परिणामस्वरूप नालों की सफाई नहीं हो पाती, जिस कारण धरती के भीतर और बाहर प्रदूषण बढ़ता है। पानी की निकासी नहीं होती, नालियां रुकती हैं और गंदगी एवं कूड़ा-कर्कट सड़कों पर स्थान बनाने लगते हैं। रोग पनपते हैं, पीने का पानी प्रदूषित हो जाता है, सड़क निमार्ण एवं अन्य विकास-कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। वर्षा ऋतु में सड़कें नदियाँ बन जाती हैं। ये सारी समस्याएं परस्पराश्रित हैं जिनके लिए हम प्रशासन को दोषी मानते हैं। यदि किसी विकास-कार्य अथवा निमार्ण के लिए प्रशासन के मार्ग में किसी की व्यक्तिगत एक इंच भूमि भी आ रही हो तो लोग देने के लिए तैयार नहीं होते। यदि सरकार किसी की भूमि लेती है तो बदले में लाखों -करोड़ों की प्रतिपूर्ति भी देती है और प्रायः बदले में ज़मीन अथवा अन्य सुविधाएं भी। किन्तु लोग फिर भी सन्तुष्ट नहीं होते।

अतिक्रमण एक अधिकार मान लिया गया है और इसके विरुद्ध कार्यवाही का अर्थ है सरकार की आम आदमी के प्रति दमन-नीति। तोड़-फोड़ करने से पूर्व प्रायः नोटिस दिये जाते हैं, चेतावनियां दी जाती है एवं समय भी। लोगों को यह अवसर भी दिया जाता है कि वे अपना सामन हटाकर स्वयं ही अनधिकृत निमार्ण तोड़ दें। किन्तु लोग अधिक समझदारी का प्रयोग करते हैं। समितियां बना ली जाती हैं संगठन खड़े कर लिए जाते हैं ओर लोग अपने बचाव में रैलियां, धरने, भूख-हड़ताल आदि करने लगते हैं। धरनों ओर रैलियों में महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया जाता है। महिलाओं की रोती सूरतें, बिलखते-भूखे बच्चों को दिखा-दिखाकर वे अपनी इस चोरी को मासूमियत के नीचे ढंकना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त लोगों के पास अपने इस अपराध को उचित ठहराने का सबसे बड़ा आधार है धर्म। घर के आस-पास अथवा दुकानों के बाहर धार्मिक स्थलों का अथवा प्रतीकों का निर्माण कर लिया जाता है। फिर इन स्थानों की तोड़-फोड़ को साम्प्रदायिक रंग देने का प्रयास किया जाता है। महिलाएँ और बच्चे तो पहले ही अग्रिम पंक्ति में होते हैं। अंततः प्रशाासन को पुलिस बल का सहारा लेकर कार्यवाही करनी पड़ती है। जनता अपनी अनधिकृत सम्पत्ति पर अपने अधिकार को बचाये रखने के लिए प्रत्येक प्रयास करती है। परिणामस्वरूप लाठी चार्ज, आंसू गैस, बल-प्रयोग किया जाता है, जिस कारण लोगों का घायल होना एवं नुकसान होना स्वाभाविक ही है। तब पुलिस एवं प्रशाासन की निर्ममता की खूब चर्चा होती है। फिर नगर-निगम आज अनधिकृत निर्माण को तोड़कर जाता है, दो दिन बाद वहां फिर वही ढांचे दिखाई देने लगते हैं। इसके अतिरिक्त लोग संगठन बनाकर न्यायालय की शरण में चले जाते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि देश में न्याय की प्रक्रिया धीमी है और न्यायालय स्थगन आदेश तो दे ही देता है। इस प्रकार मामले वर्षों तक लटके रहते हैं। वैसे भी प्रशासनिक कार्यवाही एक लम्बी प्रक्रिया होती है जिसका लाभ सदा विरोधी पक्ष को ही मिलता है।

किन्तु इस अतिक्रमण रूपी चोरी की सीमा इतनी ही नहीं है। ‘सरकारी सम्पत्ति आपकी अपनी सम्पत्ति है’ यह वाक्य हम अनेक सार्वजनिक स्थानों पर पढ़ते हैं। जिसका अभिप्राय है कि सरकारी सम्पत्ति पर देश के प्रत्येक नागरिक का समान अधिकार है। अर्थात् यदि एक व्यक्ति सरकारी ज़मीन पर अनाधिकृत कब्ज़ा करता है तो वह देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों का हनन करता है, प्रत्येक नागरिक की सम्पत्ति का अनाधिकार प्रयोग करता है। जो सड़क एक सौ चालीस करोड़ लोगों की है उस पर एक व्यक्ति अधिकार कर लेता है और हम एक सौ चालीस करोड़ लोगों को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, हम देखकर चुपचाप निकल जाते हैं, कभी कोई आपत्ति नहीं करता। विपरीत प्रशासन द्वारा उसके विरुद्ध कार्यवाही करने पर हम प्रशासन की ही निन्दा करते हैं।

इस समस्या का एक ही समाधान है और वह है प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होना। प्रचार-प्रसार माध्यमों द्वारा जन-जागरण अभियान। इसके अतिरिक्त बिजली, पानी एवं भूमि-चोरी को दण्डनीय अपराध घोषित किया जाना चाहि

मेरे बाबाजी ऐसे क्यों न थे

मेरा यह आलेख उस समय का है जब मीडिया में तरह-तरह के बाबा छाये हुए थे, उनके पास खरीदा हुआ समय था, अपने चैनल थे, बहुत बड़ा प्रचार माध्यम था, जिनमें से आज कुछ कारागार में, कुछ की दुकानदारी बन्द हो चुकी है। किन्तु अपने समय में इन्होने जिन उंचाईयों को छुआ वे समझने वाली थीं। उस पर ही मेरी यह व्यंग्य रचना।

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

आजकल जब टी.वी. पर बाबाओं को देखती हूँ तो मन में एक हूक उठती है, मेरे बाबाजी ऐसे क्यों न थे? यह एक समय की बात है जब मेरे भी एक बाबाजी हुआ करते थे। वैसे मेरे एक नहीं पाँच- पाँच बाबा हुआ करते थे किन्तु मेरे एक भी बाबा ऐसे क्यों न थे यही मेरी पीड़ा है। मेरे बाबा अर्थात् मेरे पिता के पिता जिन्हें आजकल बड़े पा, दादू, दद्दा, बड़े डैड, सीनियर डैड वगैरह कहा जाता है उन्हें ही हमारे ज़माने में बाबाजी कहा जाता था। और फिर मेरे तो एक नहीं पाँच- पाँच बाबा थे। एक मेरे सगे बाबाजी और चार उनके भाई। और वे पाँचों एक ही घर में रहा करते थे। किन्तु मेरा दुख यह कि मेरे एक भी बाबाजी ऐसे क्यों न थे?

अब आप जानना चाहेंगे कि मेरे बाबाजी ‘ऐसे’ क्यों न थे अर्थात् ‘कैसे’ क्यों न थे? अब इसमें बताने की क्या बात है। आज जब मैं टी. वी. पर, समाचार-पत्रों में इन बाबाओं को देखती-सुनती हूँ तो मेरे मन में एक कसक पैदा होती है कि मेरे बाबाजी ऐसे क्यों न थे। मेरे बाबाजी - बड़े हुए, शादी कर ली, ईमानदारी का व्यवसाय किया, परिवार को ईमानदारी, सच्चाई, त्याग, सच्चरित्रता, आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया और यही सब कुछ विरासत में अपने परिवार को देकर चल बसे। अब आप ही बताईए कितना पीड़ादायक है ऐसे बाबा के परिवार का सदस्य होना।

एक मेरे बाबा थे और एक ये आजकल के बाबा हैं। हां, धोती-कुर्ता वे भी पहनते थे ये भी पहनते हैं। सच्चाई, ईमानदारी, त्याग, दान का महत्व वे भी समझाते थे और ये भी समझाते हैं। वे भी गांव में पैदा हुए थे और ये भी। किन्तु मेरे बाबाजी मिट्टी को ही सोना कहकर पुकारते रहे और ये मिट्टी में सोना गाढ़ते रहे। मेरे बाबाजी के कुर्ते के नीचे एक बंडी हुआ करती थी और इनके कुर्ते के नीचे बुलेट पू्रफ जैकेट। मेरे बाबाजी ने सारे उपदेश अपने पर थोप रखे थे और इन बाबाओें के उपदेश दूसरों को देने के लिए हैं।

काश! मेरे बाबाओं ने इन आधुनिक बाबाओं से कुछ सीखा होता तो आज हमारा जीवन कितना सुखी-सम्पन्न, आध्यात्मिक होता। एक मेरे बाबा थे छोटा-सा परिवार बसाया, उसके लिए कमाया और चल दिए। और एक ये बाबा हैं सारी दुनिया के लिए कमाते हैं। विवाह नहीं करते क्योंकि पूरा विश्व इनका परिवार है । इसी कारण इतना कमाते हैं कि पूरे विश्व का पालन-पोषण कर सकें; करें या न करें यह अलग बात है। हर गाँव, हर शहर, हर राज्य और और यहां तक कि विदेशों में भी इनके आवास हैं जिन्हें सम्मान से आश्रम कहा जाता है। अब ये आश्रम मेरे बाबाजी के पैतृक घर की तरह मिट्टी-गारे के तो होते नहीं, बायोमीट्रिक होते हैं। अब यह बायोमीट्रिक क्या होता है यह तो मुझे भी पता नहीं किन्तु कुछ तो ज़्यादा ही होता होगा तभी तो चर्चा का विषय बना हुआ है। द्वीपों पर भी इनका साम्राज्य है।

ये परिवार नहीं समर्थक और अनुयायी पैदा करते हैं। और मेरे पाँचों बाबाओं को देखो, एक ही घर में एक साथ रहते थे। अरे कोई उन्हें सद्बुद्धि देता। अपने-अपने आश्रम बनाते, क्षमा कीजिएगा अपने-अपने घर बनाते, अपनी-अपनी सम्पत्ति, अपनी-अपनी सत्ता, अपना-अपना धर्म और अपने-अपने अनुयायी। तब आज शायद मैं भी गर्व से अपने बाबाओं को स्मरण करती।

मेरे बाबाजी पैंतीस रुपये महीना कमाते थे और ये पैंतीस करोड़ के कमरे में रहते हैं। किसी के पास पचास हज़ार करोड़ की सम्पत्ति है तो किसी के पास ग्यारह हज़ार करोड़ की। जब भी एक नया कमरा खोला जाता है तो वहां कुछ किलो सोना-चांदी निकल आता है । इधर तो साड़ियाँ , विदेशी प्रसाधन का सामान और इस तरह का पता नहीं क्या-क्या सामान मिल रहा है। और दूसरी ओर मेरे बाबाजी तो तोले-माशे की बात करते ही चल बसे और यहां सोना-चांदी किलो में तोला जा रहा है। हमारी सारी आयु बीत गई उन किस्सों को सुनते-सुनते कि तुम्हारे बाबाजी ये हुआ करते थे वे हुआ करते थे। हमारे पास ये था हमारे पास वो था। उनके पास बैल थे, अपना टांगा-गाड़ी थी। घर के आगे आंगन था। अपनी ज़मीन-खेत थे। लेकिन ये बाबा करोड़ों के विमानों, वातानुकूलित गाड़ियों में यात्रा करते हैं। पूरी दुनिया में जहाँ चाहें वहां सरकारी या गैर-सरकारी ज़मीन पर अपना पैर रखकर वैधानिक तौर पर उसे अपना बना लेते की ताकत रखते हैं। हमारे बाबा नून-तेल-लकड़ी में ही उलझे रहे किन्तु इन बाबाओं के अनुयायी इनकी नून-तेल-लड़की क्षमा कीजिए लड़की फिर ज़बान फ़िसल गई मेरा अभिप्राय है लकड़ी का प्रबन्ध करते हैं क्योंकि इन्हें तो अपने आश्रमों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों, क्रय-विक्रय, लाभ-हानि, नव-निर्माण, सम्पत्तियों-परिसम्पत्तियों का भी हिसाब रखना होता है। फिर देश-विदेश की यात्राएं, अनुयायियों, समर्थकों को निरन्तर दान देने के लिए प्रेरित करते रहना, राजनीतिक सम्पर्क बनाए रखना, शिविर लगा-लगाकर उपदेश दे-देकर लोगों को सार्वजनिक तौर पर लूटना जैसे कितने ही महत्वपूर्ण कार्य हैं इनके पास।

लेकिन मेरे बाबाजी ऐसे क्यों न थे?

अमूल्य धन

कुछ हँसती, खिलखिलाती, गुनगुनाती स्मृतियाँ अनायास मानस पटल पर आयें, अच्छा लगता है। इन सिक्कों को देखकर सालों-साल पुरानी एक घटना मानस-पटल पर उभर आई।

वर्ष 1974

एम.ए. का प्रथम वर्ष।

उस समय इन सिक्कों का कितना महत्व होता था यह तो आप भी जानते ही होंगे। रुपये खर्च करना तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। जेब-खर्च के लिए भी पचास पैसे, ज़्यादा से ज़्यादा एक रुपया जो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, लेकर घर से निकलते थे। पांच रुपये में तीन महीने का लोकल पास बनता था, शिमला रेलवे स्टेशन से समरहिल का, जहाँ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है।

मैं हिन्दी में एम. ए. और कर रही थी और मेरी एक सखी संस्कृत में। हमें ज्ञात हुआ कि बी.ए. के विषयानुसार विश्वविद्यालय में अधिकतम अंक प्राप्त होने के कारण हम दोनों को 150 रूपये मासिक छात्रवृत्ति मिलेगी।

हमारे लिए तो जैसे यह कुबेर का खजाना था। 6-6 महीने की राशि एकसाथ मिलनी थी। हमें कार्यालय से 900-900 रुपये के चैक मिले। पहले तो वे ही हमारे लिए एक अद्भुत अमूल्य पत्र थे, जिसे हम ऐसे देख और सम्हाल रहे थे मानों कहीं हाथ लगने से भी गल न जायें।

उपरान्त हम दोनों विश्वविद्याय परिसर में ही स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में डरते-डरते गईं।

वहाँ के कर्मचारियों का शायद हम जैसे विद्यार्थियों से सामना होता ही होगा। हम दोनों कांउटर पर डरते-डरते गईं और कहा कि पैसे लेने हैं। हम दोनों ने चैक उनके सामने रख दिये।

कर्मचारी हमारी उत्तेजना और उत्सुकता भांप गया और पूछा कौन से पैसे चाहिए आपको?

हम दोनों ही अचानक बोल बैठीं, रेज़गारी दे दीजिए।

रेज़गारी? 900 रुपये की?

और क्या, लेकर निकलेंगे तो किसी को पता तो लगेगा कि हमें छात्रवृत्ति मिली है, कोई तो पूछेगा कि आपके पास यह क्या है?

कर्मचारी हँसने लगा 1800 रुपये की रेज़गारी तो हमारे पास नहीं है, यदि यही चाहिए तो आप डिमांड दे जाईये, रिज़र्व बैंक से मंगवा देंगे।

नहीं, नहीं, आप नोट ही दे दीजिए।

और इस तरह हम 900-900 रूपये के नोट लेकर वहाँ से सीधे माल रोड आ गईं। उस समय नोट भी बड़े आकार के होते थे।

दो घंटे से भी ज़्यादा समय तक मालरोड के चक्कर काटे, कितने अपने मिले, लेकिन किसी ने हमारे मन की बात नहीं पूछी।

मालरोड पर जो भी परिचित मिले, हम यहीं सोचें कि यह ज़रूर पूछेंगे कि भई आपके बैग आज भारी लग रहे हैं क्या है इनमें।

लेकिन किसी ने नहीं पूछा। और हम घर लौट आईं, मायूस, उदास। छात्रवृत्ति मिलने का सारा आनन्द किरकिरा हो गया।

भारत

मुझे गहन आश्चर्य हुआ कि मैंने जब भी किसी को “भारत” पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा तो जो विचार मुझे मिले उनका सारांश यह था कि भारत एक अत्यन्त प्राचीन, सभ्यता-संस्कृति-सम्पन्न, वेद, पुराण, गीता, रामायण, कृष्ण, राम, बुद्ध, महावीर, नानक आदि की धरती है यह। कुछ ऐसे ही कथन और वक्तव्य का समापन। कुछ लोगों ने इससे आगे बढ़कर आज़ादी और शहीदों की बात की। आज़ादी के वीरों के नाम और उनको नमन।

और जो वर्तमान में थे, उन्होंने भ्रष्टाचार, महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों, रिश्वतखोरी, बिखरते पारिवारिक सम्बन्धों, वर्तमान में भटकी हुई, स्वार्थान्धता में जीती युवा पीढ़ी, आधुनिक नार, आदि के बारे में ही बात की।

मैं चकित !

क्या हमारा भारत बस यहीं तक सीमित है ? जब हम भारत के बारे में बात करते हैं तो इससे आगे कहने के लिए क्या हमारे पास कुछ भी नहीं है? आश्चर्य होता है।

यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हम एक संस्कृति-सम्पन्न प्राचीन राष्ट्र के नागरिक हैं। वे, जो हमें आज़ादी के भारत में जीवन दे गये, नमन्य हैं।

किन्तु क्या भारत इतना ही है?

आज हम एक स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर, सुशिक्षित, साधन सम्पन्न, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, गणतन्त्र, विकसित भारत के नागरिक हैं। भारत एक विकासशील नहीं विकसित देश है। भारतीय नागरिक के पास सर्वाधिक मौलिक अधिकार हैं। सूचना का अधिकार है। यह विश्व का एकमात्र देश है जहां धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वतन्त्रता है, धर्म, जाति, क्षेत्र से इतर। जल, थल और नभ तीनों क्षेत्रों पर हमारी सेनाओं का अधिकार है। भारत ऐसा पहला देश है जिसने अपनी संचार प्रणाली के लिए स्वदेशी सैटेलाईट का निर्माण किया।

चांद तक की यात्रा भारत ने तय कर ली है। स्वविकसित परमाणु उर्जा से सम्पन्न राष्ट्र होने का गौरव हमें प्राप्त है। विश्व की सवार्धिक 325 भाषाएं तथा 1650 बोलियां भारत में बोली जाती हैं। जिसमें से 29 भाषाएं संविधान में स्वीकृत हैं।

विश्व की चैथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है। भारत में जीवन की औसत आयु 32 वर्ष से बढ़कर 65 वर्ष हो गई है। भारतीय नागरिक को आधुनिक सुख सुविधाओं से सम्पन्न जीवन मिला है।

1951 में शिक्षा की दर मात्र 18.23 प्रतिशत थी जो वर्तमान में 77.8 प्रतिशत से भी अधिक हो चुकी है। देश में लगभग 1000 विश्वविद्यालय तथा 45,000 महाविद्यालय हैं। इनके अतिरिक्त लगभग 1500 अन्य क्षेत्रों के उच्च शिक्षा संस्थान हैं। विदेशों से लाखों विद्यार्थी भारत में शिक्षा ग्रहण करने के आते हैं। चिकित्सा की आयुर्वेद पद्धति एवं योग के लिए पूरा विश्व भारत के समक्ष नतमस्तक है।

विश्व के सबसे अधिक समाचार पत्र भारत में प्रकाशित होते हैं।

विश्व में सबसे अधिक दोपहिया वाहनों का निर्माण भारत में होता है। दुग्ध एवं मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीनी उत्पादन के क्षेत्र में दूसरे नम्बर पर तथा कपास के क्षेत्र में तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। विश्व का 90 प्रतिशत हीरे तराशने का कार्य भारत में होता है। विश्व के सर्वाधिक बैंक खाते तथा डाकघर भारत में हैं।

विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला भारत में कुम्भ का मेला आयोजित होता है जिसमें लगभम 30 करोड़ लोग हिस्सा लेते हैं।

देश ने सर्वांगीण विकास किया है। आज विश्व की निर्भरता भारतीय वैज्ञानिक, चिकित्सक, इंजीनीयर, आई टी, व्यवसायी, पत्रकार, समाजसेवी, सब पर बढ़ी है।

विश्व के बड़े-बड़े देश आज भारतीय मेधा पर आश्रित हैं। डाक्टर, इंजीनियर, आई.टी, के क्षेत्र में पूरे विश्व में भारतीयों की धाक है।

मेरे प्रस्तुत आंकड़े पुराने हो सकते हैं, और इनमें और भी बढ़ोतरी निश्चित रूप से हुई होगी।

फिर भारत के बारे में बात करते हुए हमारा ध्यान इस ओर क्यों नहीं जाता?

यदि कुछ अच्छा नहीं है तो उस पर विचार करें, समाधान का प्रयास करें, अपना सहयोग दें और जो अच्छा है उसकी अधिक से अधिक चर्चा करें, सकारात्मक वातावरण बनायें।

सफ़लता के लिए संघर्ष क्यों ज़रूरी

सफ़लता के लिए प्रथम लक्ष्य का चयन चाहिए, उपरान्त मार्ग का नियमन, परिश्रम और प्रयास की अनवरत सीढ़ी चाहिए। फिर यदि उपलब्धि न हो तो संघर्ष तो जीवन स्वयं देता है।

कुछ बातें हम कभी नहीं भूलते। जब हम बच्चे तब बड़े आत्मविश्वास से कहते थे कि परिश्रम से, संघर्ष से, प्रयास से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है तब मेरे पिता एवं एक अन्य घनिष्ठ सम्बन्धी मेरी बात पर हँसकर रह जाते थे, किन्तु हतोत्साहित नहीं करते थे। तो हम लोग समझ नहीं पाते थे कि वे हमारी बात का समर्थन कर रहे हैं अथवा हमें जीवन का सत्य समझाना चाहते हैं। उस समय मैं भाग्य को बिल्कुल नहीं मानती थी। मेरा कहना था कि यदि हमने ठान लिया है तो जो हम चाहते हैं मिलेगा ही।

किन्तु जीवन ने, काल ने परिश्रम, प्रयास एवं लक्ष्यों के संधान के उपरान्त भी गहन संघर्ष दिया और उपलब्धियों के रास्ते कंटक भरे रहे, और मैं पूर्णतया भाग्यवादी हो गई। संघर्ष कितना भी कर लें, प्रयास, परिश्रम कितना भी कर लें किन्तु मिलना वही है जो भाग्य का लेखा है, ऐसा मैं अपने जीवन के अनुभव से कह सकती हूँ।

एक बात जो मुझे कभी नहीं भूलती, वह यह कि मेरे पिता कहा करते थे कि यदि आपके भाग्य में भोजन लिखा है तो आपके पास कुछ नहीं है तो भी कोई आपको छत्तीस पकवान की थाली दे जायेगा।

और यदि आपके भाग्य में भोजन नहीं लिखा है तो आप दिल से अपने लिए छत्तीस पकवान बनाकर थाली सजाते हैं, गिर जायेगी, इसलिए बेटा मेहनत मत छोड़ना, जीवन में संघर्ष में लगे रहना किन्तु बहुत आस मत लगाकर रखना।

औरत की दुश्मन औरत

एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि औरत औरत की दुश्मन होती है। बड़ी सरलता से हमारे समाज में, व्यवहार में, परिवारों में, महिलाओं का उपहास करने के लिए इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है।

कारण प्रायः केवल सास-बहू के बनते-बिगड़ते सम्बन्धों के आधार पर सत्यापित किया जाता है। अथवा कभी-कभी ननद-भाभी की परस्पर अनबन को लेकर।

किन्तु जितनी कहानियाँ हमारे समाज में इस तरह की बुनी जाती रही हैं और महिलाओं को इन कहानियों द्वारा अपमानित किया जाता है वे सत्य में कितनी हैं? क्या हम ही अपने परिवारों में देखें तो कितनी महिलाएँ परिवारों में दुश्मनों की तरह रह रही हैं। और केवल परिवारों में ही नहीं, समाज में, कार्यस्थलों में, राहों में , कहीं भी इस वाक्य को सुनाकर महिलाओं का अपमान कर दिया जाता है।

अनबन पिता-पुत्र में भी होती है, भाईयों में भी होती है, विशेषकर कार्यस्थलों में तो बहुत ही गहन ईर्ष्या-द्वेष भाव होता है किन्तु कोई नहीं कहता कि आदमी आदमी का दुश्मन है।

ऐसा क्यों ? क्यों महिलाओं के विरुद्ध इस तरह की कहावतें, मुहावरे बने हैं?

कहने को कुछ भी कह लें कि समाज बदल गया है, परिवारों में अब लड़का-लड़की समान हैं किन्तु कहीं एक क्षीण रेखा है जो भेद-भाव बताती है।

एक युवती अपना वह घर छोड़कर जाती है जहां उसने परायों की तरह बीस पच्चीस वर्ष बिताये हैं कि यह उसका घर नहीं है। और जिस घर में प्रवेश करती है वहां उसके लिए नये नियम.कानून पहले ही निर्धारित होते हैं जिनको उसे तत्काल भाव से स्वीकार करना होता है, मानों बिजली का बटन है वह, कि इस कमरे की बत्ती बुझाई और उस कमरे की जला दी। उसे अपने आपको नये वातावरण में स्थापित करने में जितना अधिक समय लगता है उतनी ही वह बुरी होती जाती है।

वास्तव में यदि सास-बहू अथवा ननद-भाभी की अनबन देखें तो वह वास्तव में अधिकार की लड़ाई है। एक युवती को मायके में अधिकार नहीं मिलते, वहाँ भाई और पिता ही सर्वोपरि होते हैं। ससुराल में वह इस आशा के साथ प्रवेश करती है कि यह उसका घर है और यहाँ उसके पास अधिकार होंगे। किन्तु उसके प्रवेश के साथ ही सास और ननद के मन में भय समा जाता है कि उनके अधिकार जाते रहेंगे। और उनकी इस मनोवैज्ञानिक समस्या में परिवार के पुरुषों का व्यवहार प्रायः आग में घी का काम करता है। वे न किसी का सहयोग देते हैं, न उचित पक्ष लेते हैं, न राह दिखाते हैं, बस औरतें तो होती ही ऐसी हैं कह कर पतली गली से निकल लेते हैं।

कभी आपने सुना कि माँ ने बेटी को घर से निकाल दिया अथवा इसके विपरीत। अथवा बेटी ने सम्पत्ति के लिए माँ के विरुद्ध कार्य किया। किन्तु पुरुषों में आप नित्य-प्रति कथाएँ सुनते हैं कि भाई भाई को मार डालता है, बेटा सम्पत्ति के लिए पिता की हत्या कर देता है। चाचे-भतीजे की लड़ाईयाँ। ज़रा-सा पढ़-लिख जाता है तो उसे अपने माता-पिता पिछड़े दिखाई देने लगते हैं ऐसी सत्य अनगिनत कथाएं हम जानते हैं, किन्तु कोई नहीं कहता कि आदमी आदमी का दुश्मन होता है। आज भी नारी: पुरूष अथवा परिवार की पथगामिनी ही है, वह अपने चुने मार्ग पर कहां चल पाती है। हां, परिवार में कुछ भी गलत हो तो आरोपी वही होती है। मां-बेटे, पिता-पुत्र, अन्य सम्बन्धियों के साथ कुछ भी बिगड़े, दोषारोपण नारी पर ही आता है।

दुख इस बात का कि हम स्वयं ही अपने विरूद्ध सोचने लगे हैं क्योंकि हमारा समाज हमारे विरूद्ध सोचता है।

हमारा बायोडेटा

हम कविता लिखते हैं।

कविता को गज़ल, गज़ल को गीत, गीत को नवगीत, नवगीत को मुक्त छन्द, मुक्त छन्द को मुक्तक,

मुक्तक को चतुष्पदी बनाना जानते हैं और ज़रूरत पड़े तो इन सब को गद्य की सभी विधाओं में भी

परिवर्तित करना जानते हैं।

जैसे कृष्ण ने गीता में लिखा है कि वे ही सब कुछ हैं, वैसे ही मैं ही लेखक हूँ ,

मैं ही कवि, गीतकार, गज़लकार, साहित्यकार, गद्य पद्य की रचयिता,

कहानी लेखक, प्रकाशक , मुद्रक, विक्रेता, क्रेता, आलोचक,

समीक्षक भी मैं ही हूँ ,मैं ही संचालक हूँ , मैं ही प्रशासक हूँ ।

अहं सर्वत्र रचयिते

पश्चाताप

काश हमने भी कुछ वर्ष कष्ट उठाकर एक झोंपड़पट्टी बनाई होती, सरकारी ज़मीन कब्ज़ाई होती तो 6-8 हज़ार किराया देने की बजाय चंडीगढ़ जैसे शहर में आज की तारीख में छोटे-से ही सही लेकिन एक फ्लैट के मालिक होते। 20 वर्ष में केवल 800 रूपये प्रतिमाह देकर कुल 182000 राशि चुकाकर फ्लैट के मालिक बन जाते।

आज यदि चंडीगढ़ में ऐसे ही किसी क्षेत्र में ज़मीन-मकान बनाने की सोचें तो 50-60 लाख रूपये चाहिए। और यदि किसी बैंक से ऋण की बात करें तो भी 20-25 लाख तो हाथ में चाहिए ही ओैर बीस वर्ष तक ऋण चुकाते-चुकाते अगली-पिछली दो पीढ़ियां ऋणी हो जाती हैं क्योंकि बैंक का ऋण चुकाने में ब्याज सहित राशि लगभग दो-ढाई गुनी हो जाती है। 6-7 वर्ष तक तो केवल ब्याज ही अदा होता रहता है।

घोर पश्चाताप!!!!!

समाचार पत्रों के समाचार पर विचार

14.3.2021

आज के एक समाचार पत्र के सम्पादकीय पृष्ठ पर एक आलेख बताता है कि देश में अधिकांश राज्यों में निर्धनों के लिए सस्ता भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। उड़ीसा के 30 ज़िलों एवं मध्य प्रदेश, राजस्थान में 5 में भोजन, तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन में दस रुपये में भोजन, आन्ध्र प्रदेश में एन टी आर अन्ना कैंटीन, एवं दिल्ली, बेंगलुरू आदि और भी शहरों में निर्धनों के लिए सस्ते भोजन की व्यवस्था की जा रही है। किन्तु वास्तव में देश की 25 प्रतिशत जनसंख्या आज भी भूखे पेट सोती है। भूखे देशों की श्रेणी में 118 देशों में भारत 97 स्थान पर है।

दूसरी ओर किसी उत्सव पर हज़ारों किलो का मोदक, केक, मिठाईयां बनती हैं। हमारे आराध्य करोड़ों के आभूषण पहनते हैं, उनका अरबों का बीमा होता है। यह धन कहां से आता है और इनके निवेश का क्या मार्ग है।

इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सस्ते भोजन का लाभ उठाने वाली जनता एवं 25 प्रतिशत भूखे पेट सोने वाली जनता का भी इस अमीरी में योगदान होता है। आज सस्ता भोजन उपलब्ध करवाने के नाम पर एक नाकारा पीढ़ी तैयार की जा रही है, जिसे बिना काम किये भोजन मिल जाता है, फिर वह काम की खोज क्यों करे और काम ही क्यों करे। बेहतर है वह किसी के साथ जुड़ जाये, आराधना करे, वन्दना करे और मुफ़्त भोजन पाये। परिश्रम और शिक्षा से ऐसा क्या मिलेगा जो यहां नहीं मिलता। और एक समय बाद यदि निःशुल्क सुविधाएँ जब बन्द हो जायेंगी तो आप समझ ही सकते हैं कि एक अपराधी पीढ़ी की भूमिका लिखी जा रही है, नींव डाली जा रही है।

संस्मरण /यात्रा संस्मरण

रविवार 3 जुलाई का दिन बहुत अच्छा बीता। एक नया अनुभव, फ़ेसबुक के वे मित्र जिनसे वर्षों से कविताओं एवं प्रतिक्रियाओं के माध्यम से मिलते थे, ऑनलाईन कवि सम्मेलन में मिलते थे एवं कभी फ़ोन पर भी बात होती थी, उनसे मिलना और एक सुन्दर, भव्य कवि सम्मेलन का हिस्सा बनना।

फ़ेसबुक का पर्पल पैन साहित्यिक मंच एवं मंच की संस्थापक/संचालक वसुधा कनुप्रिया जी का दूर से ही मिलने वाला नेह मुझे कल दिल्ली ले गया।

इस कवि सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए मैंने कल पंचकूला से दिल्ली तक की आने-जाने की टैक्सी की और लगभग दस घंटे की यात्रा की। प्रातः सात बजे जब घर से निकली तो मूसलाधार वर्षा, सड़कों पर बने तालाब, रुकता-चलता ट्रैफ़िक प्रतीक्षा कर रहा था। मेरी अधिक यात्रा तो सोते ही बीतती है। करनाल से पहले से मौसम ठीक होने लगा था। वसुधा जी से और घर में भी निरन्तर बात अथवा वाट्सएप संदेष चल रहे थे। उन्होंने मुझे लोकेशन, निकटवर्ती स्थल आदि की सूचना भी भेज दी। करनाल में अल्पाहार कर जब दिल्ली की सीमा के निकट पहुँचे तो मोबाईल ने कुछ पूछा, हाँ अथवा कैंसल। मैं ऐसे मामलों में अपना दिमाग़ कदापि नहीं लगाती, बेटे से पूछा, शायद मैं उसे कुछ ठीक बता नहीं पाई और रोमिंग बंद। वाट्सएप बन्द। मैं समझाने पर भी नहीं समझ पाई। इस बीच हम कार्यक्रम स्थल तक पहुँच चुके थे। फिर वसुधा जी का सहारा लिया। भाग्य रहा कि निकट ही एक छोटी सी दुकान मिल गई और उन्होंने रोमिंग चला दी। सांस में सांस आई।

वसुधा जी की चिन्ता मन को छू जाती है। उनका प्रातः भी फ़ोन आया कि मौसम देखकर निकलिएगा। वे इस बात की भी चिन्ता कर रही थीं कि मैं दोपहर में एक-दो बजे पहुँचूंगी तो भूख लगी होगी। वे मेरे लिए और मेरे टैक्सी चालक के लिए विशेष रूप ढोकला लेकर आईं। वसुधा जी एवं डॉण् इन्दिरा शर्माए मीनाक्षी भटनागर ए रजनी रामदेवए गीता भाटियाए वंदना मोदी गोयलए वीणा तँवरए शारदा मदराए रामकिशोर उपाध्यायए एवं एक-दो मित्र-परिचित और जिनके मैं नाम भूल रही हूँ, लगा ही नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं। एक अपनत्व की धारा थी। अन्य कवि भी प्रथम परिचय में आत्मीय भाव से मिले। वसुधा जी की मम्मी से मिलना भी बहुत सुखद रहा।

मधुश्री जी की पुस्तक का विमोचन भी हुआ।

कवि सम्मेलन का अनुभव बहुत अच्छा रहा। एक नयापन, विविधात्मक रचनाएँ, एवं सहज वातावरण, सुव्यवस्थित कार्यक्रम एवं आयोजन मन आनन्दित कर गया।

आयोजन की अध्यक्षता मशहूर उस्ताद शायर श्री सीमाब सुल्तानपुरी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में विधि भारती परिषद् की संस्थापक, वरिष्ठ साहित्यकार सुश्री संतोष खन्ना, विष्णु प्रभाकर संस्थान के संस्थापक, वरिष्ठ साहित्यकार श्री अतुल प्रभाकर और विख्यात शायर श्री मलिकज़ादा जावेद की गरिमामयी उपस्थिति एवं उनका काव्य पाठ सुनना अत्यन्त सुखद अनुभव रहे।

दोपहर में दिल्ली में वर्षा के कारण कार्यक्रम कुछ विलम्ब से आरम्भ हो पाया और समाप्त होते-होते साढ़े सात बज गये। अब भूख तो लग ही रही थी। रात्रि किसी ढाबे में भोजन के लिए रुकना बनता ही नहीं था। इस कारण विलम्ब होते हुए भी मैं समोसे और चने खाने से अपने-आपको रोक नहीं पाई। रात्रि आठ बजकर दस मिनट में दिल्ली से निकले और रात्रि 12.15 पर पंचकूला पहुंची।

किन्तु इस बीच दो दुर्घटनाएँ देखीं। एक कार पीछे से तेज़ गति से आ रही थी, चालक ने देख लिया और उसे रास्ता देने का प्रयास किया । वह तेज़ी से निकली किन्तु अनियन्त्रित हो चुकी थी। हमारी टैक्सी से बाईं ओर चल रहे ट्रक के सामने घूम गई, ट्रक चालक ने भी गति धीमी कर उसे बचाने का प्रयास किया किन्तु कार तेज़ी से घूमती हुई बाईं ओर बैरीकेड मोड़ से टकराई और तीन-चार बार पलटकर बड़े धुएँ के गुबार में खो गई। उसके बाद मेरी नींद उड़ गई। थोड़ी ही आगे जाने पर सड़क बीच में एक ट्रैक्टर ट्राली पलटी हुई थी। थकावट और टांगों में दर्द तो थी ही, मैंने जल्दी से पर्स से कांबीफ्लेम निकाली और खा ली, और फिर मैं सो गई।

इस बीच घर तो बात चल ही रही थी, वसुधा जी का भी दो बार कुशलता जानने के लिए फ़ोन आया। अपनी सारी व्यस्तताओं के बीच वे सबकी जानकारी ले रही थीं। ऐसे मित्र और ऐसा नेह कठिनाई से मिलता है, नेह बना रहे।

गुरु शिष्य परम्परा

समय के साथ गुरु और शिष्य दोनों की धारणा बदली है और हम इस बदली हुई धारणा एवं व्यवस्था में ही जी रहे हैं। परन्तु पता नहीं क्यों हमें पिष्ट-पेषण में आनन्द मिलता है। आज के गुरुओं की बुराई, शिष्यों के प्रति अनादर भाव हमारी प्रकृति बन गया है। प्राचीन गुरु शिष्य परम्परा निःसंदेह अति उत्तम थी किन्तु काल परिवर्तन के साथ वर्तमान में वह सम्भव ही नहीं है। जो आज है हम उस पर विचार नहीं करते कि उसे और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, प्राचीनता के निरर्थक मोह में वर्तमान को कोसना हमारी आदत बन चुका है। हमारे प्राचीन साहित्य से अच्छा कुछ नहीं, किन्तु वर्तमान में मिल रही शिक्षा का भी अपना महत्व है उसे हम नकार नहीं सकते। समयानुसार आज के गुरु भी समर्पित हैं और शिष्य भी, भेद तो प्राचीन काल में भी रहा है।

तो चलिए आज से वर्तमान में जीने का , उसे समझने का, उसे और बेहतर बनाने का प्रयास करें और पिछले को स्मरण अवश्य रखें, उसका पूरा सम्मान करें किन्तु वर्तमान के सम्मान के साथ।

वृक्ष संरक्षण

वृक्षों को अनावश्यक रूप से काटना अपराध है तो वृक्षों को केवल इस कारण न काटना कि वृक्ष काटना अपराध है, अपराध से भी आगे की सीढ़ी बन जाता है कभी-कभी।

अभी चण्डीगढ़ में एक विद्यालय में 250 वर्ष पुराना वृक्ष गिरा और एक बड़ा हादसा हुआ। पुराने वृक्षों को काटने के लिए अथवा छंटाई के लिए अनुमति प्राप्त करना एक कठिन एवं लम्बा कार्य है। कौन सा वृक्ष कहाँ लगा है, किसके अधीन आता है, किस विभाग की सीमा में है, पहले तो यही तय होने में समय लग जाता है। बरसात में ऐसे बहुत हादसे होते हैं जब पुराने पेड़ गाड़ियों पर गिर जाते हैं। यहाँ तक कि वृक्षों की कटाई-छंटाई के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती है। और बहुत बार इस अनुमति में लगने वाला समय हादसों में परिवर्तित हो जाता है। गम्भीर दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, अतः जितना आवश्यक वृक्षारोपण है उतना ही आवश्यक पुराने वृक्षों पर दृष्टि रखना भी है।

बस ऐसे ही

पलक और विधान दोनों ही अपने माता-पिता से बहुत निराश थे। पलक ने दसवीं उत्तीर्ण की थी और विधान ने बारहवीं। दोनों ही बहुत उदास थे। माता-पिता चिन्तित। इतने अच्छे अंक आये हैं फिर भी उदासी। कहीं कुछ कर न बैठें।

बार-बार पूछने पर पहले पलक बोली, मां आप बैंक में क्यों नौकरी करती हो, इतनी बड़ी पोस्ट पर? क्या कोई छोटा काम नहीं कर सकती थीं? जैसे किसी के घर झाड़ू-पोचा या कोई बहुत छोटी नौकरी?

साथ ही विधान बोल बैठा, पापा आपको आई. ए. एस. होने की क्या ज़रूरत थी ? क्या आप रिक्शा नहीं चला सकते थे अथवा कोई रेढ़ी, सब्जी-भाजी की छोटी-मोटी दुकान?

जैसे आप हतप्रभ, वैसे ही मैं और वैसे ही पलक और विधान के माता-पिता!

माता-पिता और मैं भी चकित, अचम्भित!

यह है एक काल्पनिक कथा।

अब आते हैं वास्तविकता पर

दसवीं और बाहरवीं के परिणाम घोषित हुए। यदि किसी श्रमिक, दलित, पिछड़े वर्ग अथवा साधन हीन व्यक्ति का बच्चा अच्छे अंकों में उत्तीर्ण होता है तो उसे मीडिया में बहुत उछाला जाता है। समाचार पत्रों में उनकी, उनके परिवार की खूब चर्चा होती है। नेता-वेत्ता उन्हें सम्मानित करते हैं। पता नहीं कितनी घोषणाएँ की जाती हैं। यह और बात है कि वे कितनी फलित होती हैं कौन देखने जाता है।

देखिए एक सब्जी बेचने वाले के बच्चे ने लिए 95 प्रतिशत अंक।

एक किसान का बेटा पहुंचा यू एस। करोड़ों का वेतन।

रिक्शा चलाने वाले का बेटा बना आई. ए. एस.।

फिर उनके जन्म से लेकर 95 प्रतिशत अंकों तक की पूरी कहानी। सब्जी वाले के बच्चे ने ढेले में बैठकर पढ़ाई की, किसान का बच्चा बैलों के साथ भी पुस्तक लेकर घूमता था और रिक्शा चालक के बेटा रिक्शा भी चलाता था। मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ते थे और न जाने क्या-क्या। कई दिन तक उनकी फ़ोटो और साक्षात्कार मीडिया में , समाचार-पत्रों में छाये रहते हैं। फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर सब जगह छाये रहते हैं वे। और पलक और विधान को सब भूल जाते हैं।

हम यह बात समझ सकते हैं कि कम सुविधाओं में भी जो बच्चे गुणी, प्रतिभावान निकलते हैं वे निश्चित ही सम्मान-योग्य हैं किन्तु हमें यह समझना होगा कि मीडिया उन्हें उनकी योग्यता के लिए नहीं अपने प्रचार के लिए प्रयोग करता है, हल्की विज्ञापनबाजी के लिए और कभी-कभी अत्याधिक प्रचार-प्रसार ऐसे बच्चों का भविष्य बरबाद भी कर जाता है। वे एक ऐसे मोह से घिर जाते हैं जिसके बारे में वे जानते ही नहीं और अपना वास्तविक लक्ष्य भूल बैठते हैं और जिन बच्चों के माता-पिता शिक्षित, सुविधा-सम्पन्न हैं उन बच्चों का क्या दोष?

ऐसी स्थितियों में अनेक बार निर्धन परिवारों के बच्चे चकाचैंध में भटक जाते हैं और अच्छे परिवारों के बच्चे हीनभावना से ग्रस्त होने लगते हैं।

कोरोना काल:एक संस्मरण

जीवन और समय कब क्या रूप दिखा दे, पता नहीं होता। परिवार पर एक साथ कई समस्याएं आईं।

पिछले 15 दिन बहुत कठिन थे। मेरे पति को 16 तारीख को सांय अनायास छाती में और बाजू में दर्द हुआ। पहले तो उन्होंने बताया नहीं, जब कष्ट बढ़ा तो बताया और कहने लगे कि शायद कंधे की कोई नस खिंच गई है, जिसके कारण यह दर्द हो रहा है। हमने अपने स्थानीय चिकित्सक से सम्पर्क किया। उन्होंने तत्काल ई. सी. जी. करवाने के लिए कहा। पांच बजे के बाद सब सैंटर बन्द मिले। तो हम सीधे अस्पताल ही भागे। एलकैमिस्ट पंचकूला आपातकालीन में पहुंचे तो पता लगा दिल का दौरा पड़ा है, जिसका हमें एहसास हो चुका था। तीनों arteries में blockage थी, किन्तु जिसके कारण हृदयाघात हुआ था उसमें दो स्टंट डले। शेष चिकित्सा लगभग 6 माह बाद होगी। तीन दिन ICU में काटकर 19 को घर लौटे। स्वास्थ्य सुधर रहा है। इन शहरों का यही लाभ है कि तत्काल चिकित्सा उपलब्ध हो जाती है।

उधर कसौली में मेरे देवर का दिल का आपरेशन 2000 में हुआ था, तब से कोई दवाई नियमित चल रही थी। पिछले दिनों भूलवश उस दवाई का डबल डोज़ ले लिया, वह भी चार-पांच दिन। रक्त स्त्राव होने लगा, और शिमला ICU में भर्ती रहे दस दिन। अभी भी अस्पताल में ही हैं, गम्भीर अवस्था में।

पंचकूला में मेरी भतीजी का संयुक्त परिवार है, 11 सदस्यों में से 5 सदस्य कोरोना पाजिटिव हुए और उनके अतिरिक्त घर में रहने वाला नौकर भी। जो ठीक थे वे 5 बच्चे और एक महिला सदस्य। जबकि पाजिटिव होने वाले दो सदस्य वैक्सीनेशन की पहली डोज़ ले चुके थे । किसी का ब्लड प्रैशर लो तो किसी का आक्सीजन लैवल कम। अब सब ठीक हो रहे हैं, बस यही अच्छी बात है।

और मैं ! मेरे कंधे स्टिफ होने लगे हैं। बेटा कहता है गेम कम खेला करो, उसी का दुष्परिणाम है।

जीवन ऐसे ही चलता रहता है और चलता रहेगा।

एक संस्मरण पर्पल पैन कवि सम्मेलन दिल्ली

कल का दिन बहुत अच्छा बीता। एक नया अनुभव, फ़ेसबुक के वे मित्र जिनसे वर्षों से कविताओं एवं प्रतिक्रियाओं के माध्यम से मिलते थे, ऑनलाईन कवि सम्मेलन में मिलते थे एवं कभी फ़ोन पर भी बात होती थी, उनसे मिलना और एक सुन्दर, भव्य कवि सम्मेलन का हिस्सा बनना।

फ़ेसबुक का पर्पल पैन साहित्यिक मंच एवं मंच की संस्थापक/संचालक वसुधा कनुप्रिया जी का दूर से ही मिलने वाला नेह मुझे कल दिल्ली ले गया।

इस कवि सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए मैंने कल पंचकूला से दिल्ली तक की आने-जाने की टैक्सी की और लगभग दस घंटे की यात्रा की। प्रातः सात बजे जब घर से निकली तो मूसलाधार वर्षा, सड़कों पर बने तालाब, रुकता-चलता ट्रैफ़िक प्रतीक्षा कर रहा था। मेरी अधिक यात्रा तो सोते ही बीतती है। करनाल से पहले से मौसम ठीक होने लगा था। वसुधा जी से और घर में भी निरन्तर बात अथवा वाट्सएप संदेश चल रहे थे। उन्होंने मुझे लोकेशन, निकटवर्ती स्थल आदि की सूचना भी भेज दी। करनाल में अल्पाहार कर जब दिल्ली की सीमा के निकट पहुँचे तो मोबाईल ने कुछ पूछा, हाँ अथवा कैंसल। मैं ऐसे मामलों में अपना दिमाग़ कदापि नहीं लगाती, बेटे से पूछा, शायद मैं उसे कुछ ठीक बता नहीं पाई और रोमिंग बंद। वाट्सएप बन्द। मैं समझाने पर भी नहीं समझ पाई। इस बीच हम कार्यक्रम स्थल तक पहुँच चुके थे। फिर वसुधा जी का सहारा लिया। भाग्य रहा कि निकट ही एक छोटी सी दुकान मिल गई और उन्होंने रोमिंग चला दी। सांस में सांस आई।

वसुधा जी की चिन्ता मन को छू जाती है। उनका प्रातः भी फ़ोन आया कि मौसम देखकर निकलिएगा। वे इस बात की भी चिन्ता कर रही थीं कि मैं दोपहर में एक-दो बजे पहुँचूंगी तो भूख लगी होगी। वे मेरे लिए और मेरे टैक्सी चालक के लिए विशेष रूप ढोकला लेकर आईं। वसुधा जी एवं डॉ इन्दिरा शर्मा, मीनाक्षी भटनागर, रजनी रामदेव, गीता भाटिया, वंदना मोदी गोयल, वीणा तँवर, शारदा मदरा, रामकिशोर उपाध्याय, एवं एक-दो मित्र-परिचित और जिनके मैं नाम भूल रही हूँ, लगा ही नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं। एक अपनत्व की धारा थी। अन्य कवि भी प्रथम परिचय में आत्मीय भाव से मिले। वसुधा जी की मम्मी से मिलना भी बहुत सुखद रहा।

मधुश्री जी की पुस्तक का विमोचन भी हुआ।

कवि सम्मेलन का अनुभव बहुत अच्छा रहा। एक नयापन, विविधात्मक रचनाएँ, एवं सहज वातावरण, सुव्यवस्थित कार्यक्रम एवं आयोजन मन आनन्दित कर गया।

आयोजन की अध्यक्षता मशहूर उस्ताद शायर श्री सीमाब सुल्तानपुरी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में विधि भारती परिषद् की संस्थापक, वरिष्ठ साहित्यकार सुश्री संतोष खन्ना, विष्णु प्रभाकर संस्थान के संस्थापक, वरिष्ठ साहित्यकार श्री अतुल प्रभाकर और विख्यात शायर श्री मलिकज़ादा जावेद की गरिमामयी उपस्थिति एवं उनका काव्य पाठ सुनना अत्यन्त सुखद अनुभव रहे।

दोपहर में दिल्ली में वर्षा के कारण कार्यक्रम कुछ विलम्ब से आरम्भ हो पाया और समाप्त होते-होते साढ़े सात बज गये। अब भूख तो लग ही रही थी। रात्रि किसी ढाबे में भोजन के लिए रुकना बनता ही नहीं था। इस कारण विलम्ब होते हुए भी मैं समोसे और चने खाने से अपने-आपको रोक नहीं पाई।